川村 明子文筆家

FOOD川村 明子文筆家

FOOD川村 明子文筆家パリ在住。本誌にて「パリのサンドイッチ調査隊」連載中。サンドイッチ探求はもはやライフワーク。著書に『パリのパン屋さん』(新潮社)、『日曜日は、プーレ・ロティ』(CCCメディアハウス)などがある。Instagramは@mlleakiko。Podcast「今日のおいしい」も随時更新。朝ごはんブログ再開しました。

FOOD 2025.7.8 ピザ窯で焼かれた生地が香ばしすぎる!パリで食べるべき揚げ焼きサンド。

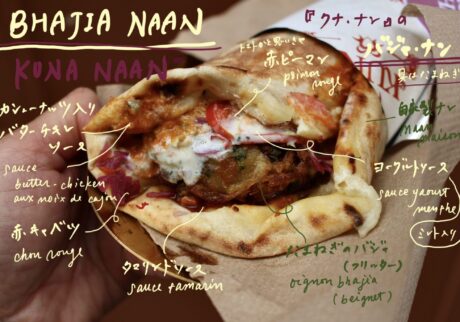

FOOD 2025.7.8 ピザ窯で焼かれた生地が香ばしすぎる!パリで食べるべき揚げ焼きサンド。 FOOD 2025.6.17 カレー気分の日にぴったり!生地までふっくら、パリのナンサンド。

FOOD 2025.6.17 カレー気分の日にぴったり!生地までふっくら、パリのナンサンド。 FOOD 2025.5.31 ほんのり塩味が利いた、グリーンピースのピュレが絶品! いま、パリに行ったら食べたいサンドイッチ。

FOOD 2025.5.31 ほんのり塩味が利いた、グリーンピースのピュレが絶品! いま、パリに行ったら食べたいサンドイッチ。 FOOD 2025.4.12 まるで、とうもろこしのクリームコロッケ!? パリで食べたいロールサンド。

FOOD 2025.4.12 まるで、とうもろこしのクリームコロッケ!? パリで食べたいロールサンド。 FOOD 2025.2.28 果汁の染み込んだパンに浸かりたい!はちみつとバターたっぷりのオープンサンド。季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.4

FOOD 2025.2.28 果汁の染み込んだパンに浸かりたい!はちみつとバターたっぷりのオープンサンド。季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.4 FOOD 2025.2.8 半熟目玉焼きにカリッカリのベーコン。パリで食べるべきベーグルサンド。

FOOD 2025.2.8 半熟目玉焼きにカリッカリのベーコン。パリで食べるべきベーグルサンド。 FOOD 2025.1.4 レシピをこっそり公開! 正月に作れるパリ『シャンスー』のローストビーフサンドイッチ。

FOOD 2025.1.4 レシピをこっそり公開! 正月に作れるパリ『シャンスー』のローストビーフサンドイッチ。 FOOD 2024.12.19 刻んだポロネギにナッツの食感が楽しい、オープンサンド。季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.3

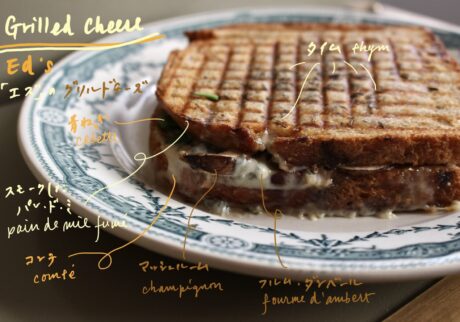

FOOD 2024.12.19 刻んだポロネギにナッツの食感が楽しい、オープンサンド。季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.3 FOOD 2024.12.10 どうしたっておいしい! チーズとマッシュルームが絡み合う、パリ『エズ』のサンドイッチ。

FOOD 2024.12.10 どうしたっておいしい! チーズとマッシュルームが絡み合う、パリ『エズ』のサンドイッチ。 FOOD 2024.11.3 コリアンダーが香る、ベジ・牛・鶏・豚の4種のバインミー。パリで行列ができる、ハーフ&ハーフのサンドイッチ。

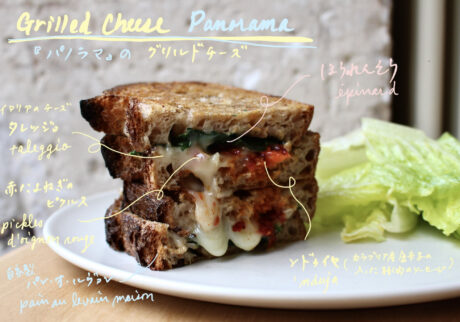

FOOD 2024.11.3 コリアンダーが香る、ベジ・牛・鶏・豚の4種のバインミー。パリで行列ができる、ハーフ&ハーフのサンドイッチ。 FOOD 2024.10.16 とろけるチーズと唐辛子を、カリッカリの自家製パンで挟む。パリで食べたい絶品グリルドサンド。

FOOD 2024.10.16 とろけるチーズと唐辛子を、カリッカリの自家製パンで挟む。パリで食べたい絶品グリルドサンド。 FOOD 2024.10.5 とろけるようなイチジクとリコッタチーズのオープンサンド。 季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.2

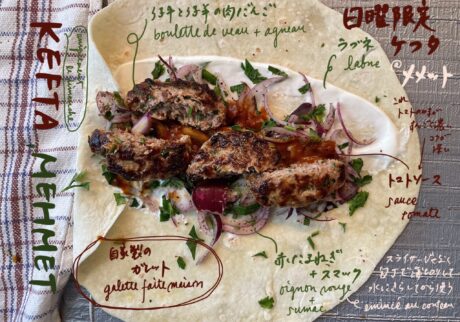

FOOD 2024.10.5 とろけるようなイチジクとリコッタチーズのオープンサンド。 季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.2 FOOD 2024.9.12 パリで話題のケバブサンド店がつくる、日曜日限定のミートボールサンド。

FOOD 2024.9.12 パリで話題のケバブサンド店がつくる、日曜日限定のミートボールサンド。 FOOD 2024.8.29 あふれんばかりのグリーンピースにそそられて。季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.1_後編

FOOD 2024.8.29 あふれんばかりのグリーンピースにそそられて。季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.1_後編 FOOD 2024.8.28 菜園から採れたての野菜を。季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.1_前編

FOOD 2024.8.28 菜園から採れたての野菜を。季節のタルティーヌでめぐるフランスの風景。Vol.1_前編 FOOD 2024.8.3 ギリシャチーズがたっぷり。パリに行ったら食べたい、ほうれん草のグリルサンド。

FOOD 2024.8.3 ギリシャチーズがたっぷり。パリに行ったら食べたい、ほうれん草のグリルサンド。 FOOD 2024.7.1 リンゴとトマトが熟成チーズと相性抜群。パリで行列のできるサンドイッチ。

FOOD 2024.7.1 リンゴとトマトが熟成チーズと相性抜群。パリで行列のできるサンドイッチ。 FOOD 2024.6.1 煮汁をたっぷり吸い込んだパンが絶品。パリで食べるべき「牛ひき肉のココナッツミルク煮サンド」。

FOOD 2024.6.1 煮汁をたっぷり吸い込んだパンが絶品。パリで食べるべき「牛ひき肉のココナッツミルク煮サンド」。 FOOD 2024.5.12 包みから出しても表面サックサク。パリで食べられるポークのグリルドサンド。

FOOD 2024.5.12 包みから出しても表面サックサク。パリで食べられるポークのグリルドサンド。 FOOD 2024.4.1 鶏皮チップスが散りばめられた、パリのローストチキンサンド。

FOOD 2024.4.1 鶏皮チップスが散りばめられた、パリのローストチキンサンド。 FOOD 2024.3.1 クロック・ムッシュに目玉焼きをのせて、トリュフ三昧に。

FOOD 2024.3.1 クロック・ムッシュに目玉焼きをのせて、トリュフ三昧に。 FOOD 2024.2.14 ラクレットにモッツァレラ。チーズが溶け合うグリルドサンド。

FOOD 2024.2.14 ラクレットにモッツァレラ。チーズが溶け合うグリルドサンド。 FOOD 2024.1.5 自宅で作れるレシピも特別公開。 材料は4つだけ、シンプルなクロック・ムッシュ。

FOOD 2024.1.5 自宅で作れるレシピも特別公開。 材料は4つだけ、シンプルなクロック・ムッシュ。 FOOD 2023.12.1 夜中1時まで注文可!ハーブとマヨネーズが利いた、ローストチキンサンド。

FOOD 2023.12.1 夜中1時まで注文可!ハーブとマヨネーズが利いた、ローストチキンサンド。 FOOD 2023.11.1 生姜がアクセント! 仔羊肉を7時間煮込んだアツアツのフォカッチャサンド。

FOOD 2023.11.1 生姜がアクセント! 仔羊肉を7時間煮込んだアツアツのフォカッチャサンド。 FOOD 2023.10.4 中はもっちり、表面はカリッ。野菜たっぷりのエッグベネディクト。

FOOD 2023.10.4 中はもっちり、表面はカリッ。野菜たっぷりのエッグベネディクト。 FOOD 2023.9.1 しっとりした分厚いパンがたまらない。トマト、ゴマクリーム……のオープンサンド。

FOOD 2023.9.1 しっとりした分厚いパンがたまらない。トマト、ゴマクリーム……のオープンサンド。 FOOD 2023.8.1 カリッと香ばしい衣に、ハーブがこんもり。ファラフェルサンドの新定番!

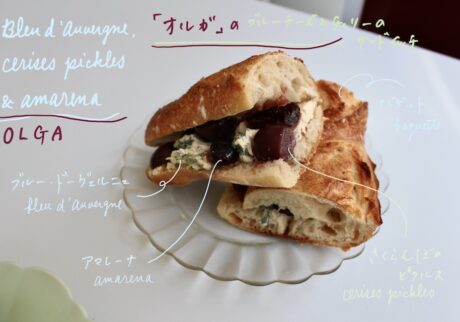

FOOD 2023.8.1 カリッと香ばしい衣に、ハーブがこんもり。ファラフェルサンドの新定番! FOOD 2023.7.1 ブルーチーズとチェリーのバゲットサンド。:真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.30

FOOD 2023.7.1 ブルーチーズとチェリーのバゲットサンド。:真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.30 FOOD 2023.6.1 ハムにチーズ、野菜の旨味が溢れ出る、

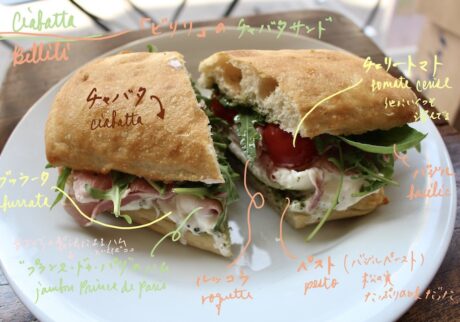

FOOD 2023.6.1 ハムにチーズ、野菜の旨味が溢れ出る、

ワイン・バーが手がけるチャバタサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.29 FOOD 2023.5.9 こんがり焼いた自家製フォカッチャに

FOOD 2023.5.9 こんがり焼いた自家製フォカッチャに

ルッコラをたっぷりのせて。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.28 FOOD 2023.4.1 バターがジュワッと染み出す。

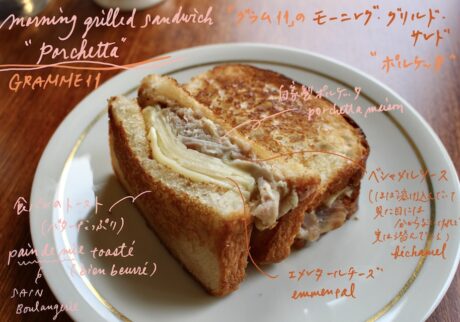

FOOD 2023.4.1 バターがジュワッと染み出す。

コーヒーに合うチーズのサンドイッチ。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.27 FOOD 2023.3.15 チーズが惜しみなくとろけ出す!

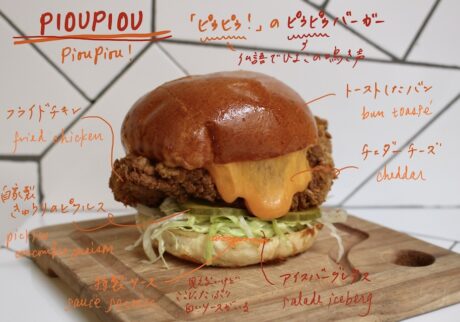

FOOD 2023.3.15 チーズが惜しみなくとろけ出す!

ジューシーなフライドチキンバーガー。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.26 FOOD 2023.2.1 大迫力で食べ応えもたっぷり!

FOOD 2023.2.1 大迫力で食べ応えもたっぷり!

マッシュルーム入りオムレツサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.25 FOOD 2023.1.4 天然酵母のパン屋が作る、

FOOD 2023.1.4 天然酵母のパン屋が作る、

豆腐サンドと"オムニ"サンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.24 FOOD 2022.12.9 秘伝のソースがカギを握る。

FOOD 2022.12.9 秘伝のソースがカギを握る。

ステーキ&フライのサンドイッチ。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.23 FOOD 2022.11.1 切り口からチーズがとろけ出る、

FOOD 2022.11.1 切り口からチーズがとろけ出る、

『ソニーズ・デリ』のチョップド・チーズ。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.22 FOOD 2022.10.1 皮目がカリッと香ばしい豚バラを挟んだ、

FOOD 2022.10.1 皮目がカリッと香ばしい豚バラを挟んだ、

『ノネット』のバインミー。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.21 FOOD 2022.9.1 揚げナスとゆで卵、魅惑の組み合わせ。

FOOD 2022.9.1 揚げナスとゆで卵、魅惑の組み合わせ。

パリで話題のイスラエルサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.20 FOOD 2022.8.5 絶品惣菜店が出す、

FOOD 2022.8.5 絶品惣菜店が出す、

チキンサンドとフォカッチャの野菜サンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.19 FOOD 2022.7.1 赤タマネギとキュウリで、ソーセージが隠れちゃう!

FOOD 2022.7.1 赤タマネギとキュウリで、ソーセージが隠れちゃう!

店の名品、ジューシーなホットドッグ。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.18 FOOD 2022.6.4 表面はこんがり、中はしっとりの焼き加減。

FOOD 2022.6.4 表面はこんがり、中はしっとりの焼き加減。

ジャガイモと玉ネギたっぷりのスペイン風オムレツサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.17 FOOD 2022.5.2

FOOD 2022.5.2

フリカッセ、パストラミサンド、フライドチキンサンド……。

異国情緒なサンドイッチたち。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.16 FOOD 2022.4.1 フランスの家庭的な味わいを。

FOOD 2022.4.1 フランスの家庭的な味わいを。

田舎風パテサンドに、ひよこ豆のコロッケサンド。

真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.15 FOOD 2022.3.5 ランチタイムだけに現れる!

FOOD 2022.3.5 ランチタイムだけに現れる!

バターこんがり、自家製パンのサンドイッチ。

真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.14 FOOD 2022.2.1 ニンジンにかぼちゃ。

FOOD 2022.2.1 ニンジンにかぼちゃ。

「オレンジ」づくしのヴィーガンサンドイッチ。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.13 FOOD 2022.1.7 『ベ・ベ・テ』のシンプルを極めた、

FOOD 2022.1.7 『ベ・ベ・テ』のシンプルを極めた、

ドライソーセージと豚肉のリエットのサンドイッチ。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.12 FOOD 2021.12.1 正体不明!?「ブリオッシュ・ホッカイドー」の謎に迫る。

FOOD 2021.12.1 正体不明!?「ブリオッシュ・ホッカイドー」の謎に迫る。

『ア・コテ』のチーズサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.11 FOOD 2021.11.1 心を惑わす、オレンジの香り。

FOOD 2021.11.1 心を惑わす、オレンジの香り。

白インゲン豆のオープンサンドを。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.10 FOOD 2021.10.5 何が違うの?

FOOD 2021.10.5 何が違うの?

"ベルリン"版ケバブの正体に迫る!真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.9 FOOD 2021.8.25 こってりプルド・ポーク×夏野菜満載のカポナータ。

FOOD 2021.8.25 こってりプルド・ポーク×夏野菜満載のカポナータ。

甘みと塩気が絶妙なオープンサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.8 FOOD 2021.8.4 すべての具材は店主の手作り、幻の「バイン・ミー」。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.7

FOOD 2021.8.4 すべての具材は店主の手作り、幻の「バイン・ミー」。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.7 FOOD 2021.6.24 切っても、折っても、丸めてもおいしい!魅惑のナンサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.6

FOOD 2021.6.24 切っても、折っても、丸めてもおいしい!魅惑のナンサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.6 FOOD 2021.5.27 春の味覚は行者ニンニクのペーストで。旬を詰めたベジサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.5

FOOD 2021.5.27 春の味覚は行者ニンニクのペーストで。旬を詰めたベジサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.5 FOOD 2021.5.11 濃厚生クリームにクミンが香る、スモークニシンのライ麦パンサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.4

FOOD 2021.5.11 濃厚生クリームにクミンが香る、スモークニシンのライ麦パンサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.4 FOOD 2021.4.21 リンゴのピクルスが隠れていた!プルド・ポークのサンドイッチ。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.3

FOOD 2021.4.21 リンゴのピクルスが隠れていた!プルド・ポークのサンドイッチ。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.3 FOOD 2021.3.25 アーティチョークをソースに。甲いかをグリルしたロールサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.2

FOOD 2021.3.25 アーティチョークをソースに。甲いかをグリルしたロールサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.2 FOOD 2021.3.1 スパイスとハーブの風味が弾ける、ローストカリフラワーのベジサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.1

FOOD 2021.3.1 スパイスとハーブの風味が弾ける、ローストカリフラワーのベジサンド。真似をしたくなる、サンドイッチ Vol.1