杉山早陽子和菓子作家

FOOD杉山早陽子和菓子作家

FOOD杉山早陽子和菓子作家1983年三重県生まれ。老舗和菓子店での修業を経て、2006年から和菓子ユニット〈日菓〉として活躍。2014年から〈御菓子丸〉を主宰。

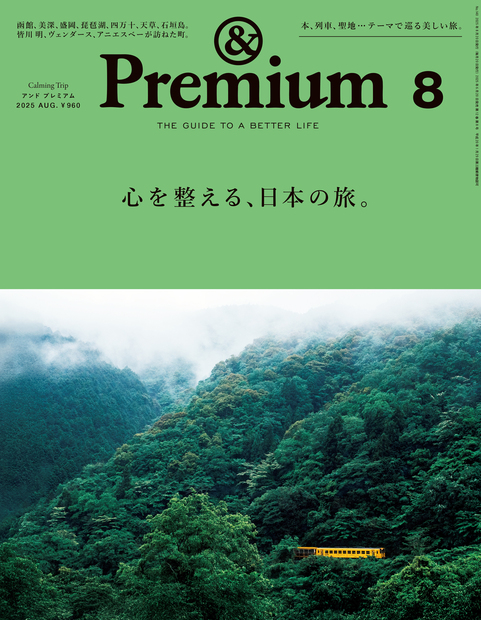

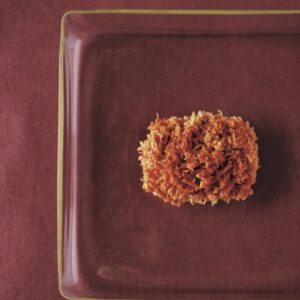

FOOD 2023.10.27 紅く染まる石段を生菓子に写して。

FOOD 2023.10.27 紅く染まる石段を生菓子に写して。

―毘沙門堂 敷紅葉―〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.20 FOOD 2023.10.4 愛らしいさつきの庭を団子に。

FOOD 2023.10.4 愛らしいさつきの庭を団子に。

―等持院 ながめ―〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.19 FOOD 2023.8.27 涼しげな小川を写す、寒天の一皿。

FOOD 2023.8.27 涼しげな小川を写す、寒天の一皿。

―賀茂別雷神社 (上賀茂神社) 水面―〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.18 FOOD 2023.7.27 庭に石を並べるように、ひとつひとつの礫を仕上げる。

FOOD 2023.7.27 庭に石を並べるように、ひとつひとつの礫を仕上げる。

―京都仙洞御所 南池の洲浜―〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 番外編 FOOD 2023.5.29 梅雨の憂鬱を晴らす、雨を模した干菓子。

FOOD 2023.5.29 梅雨の憂鬱を晴らす、雨を模した干菓子。

―京都・東山 高台寺―〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.17 FOOD 2023.4.27 松の木を見上げた先の、青空に漂う雲。

FOOD 2023.4.27 松の木を見上げた先の、青空に漂う雲。

―京都・紫野 今宮神社―〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.16 FOOD 2023.3.27 明恵上人が一輪のスミレに見出した宇宙を、羊羹の一皿に。

FOOD 2023.3.27 明恵上人が一輪のスミレに見出した宇宙を、羊羹の一皿に。

―京都・栂尾 高山寺―〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.15 FOOD 2023.1.27 正伝寺サツキ餅〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.14

FOOD 2023.1.27 正伝寺サツキ餅〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.14 FOOD 2022.12.28 法界寺宝相華〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.13

FOOD 2022.12.28 法界寺宝相華〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.13 FOOD 2022.12.8 天龍寺遠近山〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.12

FOOD 2022.12.8 天龍寺遠近山〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.12 FOOD 2022.11.1 京都御苑枯葉せんべい〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 番外編

FOOD 2022.11.1 京都御苑枯葉せんべい〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 番外編 FOOD 2022.10.19 由岐神社熱の味〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.11

FOOD 2022.10.19 由岐神社熱の味〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.11 FOOD 2022.8.27 曼殊院門跡虹窓〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.10

FOOD 2022.8.27 曼殊院門跡虹窓〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.10 FOOD 2022.7.20 古知谷 阿弥陀寺苔筵〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.9

FOOD 2022.7.20 古知谷 阿弥陀寺苔筵〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.9 FOOD 2022.6.27 貴船神社透水〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.8

FOOD 2022.6.27 貴船神社透水〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.8 FOOD 2022.6.15 両足院はんげしょうの宝珠〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.7

FOOD 2022.6.15 両足院はんげしょうの宝珠〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.7 FOOD 2022.4.27 南禅寺 天授庵水の青〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.6

FOOD 2022.4.27 南禅寺 天授庵水の青〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.6 FOOD 2022.4.15 紫の味〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.5

FOOD 2022.4.15 紫の味〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.5 FOOD 2022.2.23 伏見稲荷大社 白狐餅〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.4

FOOD 2022.2.23 伏見稲荷大社 白狐餅〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.4 FOOD 2022.2.3 北野天満宮 氷華〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.3

FOOD 2022.2.3 北野天満宮 氷華〈御菓子丸〉が一皿で表す、京都、寺社仏閣の風景 vol.3 FOOD 2021.12.20 大徳寺 瑞峯院 なみのこり

FOOD 2021.12.20 大徳寺 瑞峯院 なみのこり FOOD 2021.11.26 西本願寺 黄金雪(こがねゆき)

FOOD 2021.11.26 西本願寺 黄金雪(こがねゆき)