河内タカの素顔の芸術家たち。

河内タカの素顔の芸術家たち。

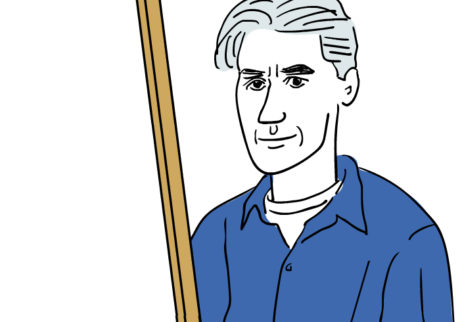

井津建郎Kenro Izu / December 10, 2020

1949- / JPN

No. 085

大阪に生まれ、日本大学芸術学部に学んだ後1971年に渡米。1974年にニューヨークに「井津建郎スタジオ」を設立、現在はニューヨーク州北部のラインベック在住。1993年から1996年にかけて写真作品制作のためにカンボジアを度々訪問し、その地に小児病院を建設するために「フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダー」を設立。長年に渡って世界の聖地を14x20インチの大判カメラで撮影、近年は 8x10フィルムや中判フィルムでも撮影を行なっている。また2018年からは室町時代から代々受け継がれた日本の能面を通じて日本文化と美学の神髄を追求する『もののあはれ』を制作中。

インドの聖地で撮られた希望の光

井津建郎

「ある時から人々は遥か遠くに見える光に向かって歩んで行くのではないかと感じるようになった。その光は微かでも北極星のようにいつも同じ位置で、不幸や苦しみのために自分の道を見失った人にとっては人生の灯台のような存在である。『永遠の光』は生き続けたい人々すべてに等しく、また優しく瞬く光だ。それを希望という言葉に置き換えることもできる」—井津建郎

来年で米国在住50周年となる写真家の井津建郎による個展「ETERNAL LIGHT 永遠の光」が、外神田にあるギャラリー・バウハウスにて行われています(2月13日まで)。過去30年以上に渡って、「祈り」をテーマにしながら世界の聖地を撮ることをライフワークにしてきた井津が、2013年から2015年にかけ6回も赴き、まさに全身全霊で取り組んだのがインド北部の聖地においての撮影でした。“光の町”を意味する神聖な街ベナレス、ガンジス川とヤムナ川の二つの大河が合流する至高の聖地サンガム、そしてクリシュナ生誕の地でヒンドゥー教の聖地であるヴリンダヴァンに訪れ、そこで遭遇した祭りや儀式、ガンジス河沿いでの火葬の様子を700本にも及ぶフィルムを使い、生と死に対する地元民たちのリアルな姿を彼の視点によって浮かびあがらせようとしました。

展示の初日に伺った際に、来日中のご本人から厳選された銀塩写真作品を前にして、いろいろと撮影時における逸話を聞くことができたのは貴重な体験でした。薄曇りのような霞が覆うガンジス河の上空を自由に飛び交う鳥たち、川で酌んだ水を入れた壺を持ち神に祈りを捧げる女性たち、被差別民として生まれた子供たちや幼くして両親を失った男児……。中でも最も印象深かったのが、撮影した6時間後に亡くなってしまったという白いターバンを巻いた老齢の男性の力強いポートレートで、その白い髭に覆われた顔に光る美しいガラス玉のような眼球は、ピュアすぎるほど達観したような眼差しであったのが強く印象に残ってしまいました。

当時の撮影を振り返りながら、穏やかな口調で語る井津氏の話の中で最も記憶に残ったのが、ベナレスにある「ムクティバワン(解放の家)」という施設とそこで撮られた人々に関するものでした。そこはガンジス川近くでの臨終を望む人々が、最後のひとときを家族と過ごすための無料宿泊施設であり、ベッド以外なにもない簡素な部屋で、まもなく訪れる死(信者たちからすると「解脱するための旅立ち」らしい)を待つのだそうです。しかしながら、実際には彼らがここに滞在するのはほんの数日だけで、どういうわけかほとんどの人たちはわずか3日以内に亡くなっていたといいます。

没後、その葬いとして行われる「最後の典礼」は、故人の家族(しかも男性のみ)だけが参加することのできる儀式です。川の水で清められた遺体は、等身大の薪を使って川辺で焼かれるわけですが、会葬者たちは故人について冗談を言ったり笑ったりと和やかな雰囲気だったようで、うまく燃え切らない腰骨や頭蓋骨などを棒で突いたり裏返すなど、その光景にはさほど悲哀感はなかったといいます。遺体はやがて3時間半ほどかけて灰となり、遺灰と燃えかすはとろりと濁ったガンジス川にホウキで掃かれて、太陽が沈み始める頃に祈りが捧げられその一連の儀式は終了するのだそうです。

この淡々とした儀式は、我々日本人の死生観とは異なると思われますが、死がすぐ間近に迫っている老人とその家族を撮った写真を見ると、どういうわけか希望や穏やかさが漂うような、人の生と死への真摯とも言える眼差しが感じられるものばかりでした。その場所においては直視しづらい場面もあったはずなのに、死者を送る家においても窓から明るい光が降り注いでいて、そこには確実に命に対する尊厳のようものが息づいているのです。おそらくですが、ヒンドゥー教の「生きている間に死後に人々がどこに向かうのか」という永遠の問いについて、同じように井津の写真にも流れているように感じられ、冒頭に挙げた作家自身の示唆的な言葉がそのことを物語っているのかもなぁと考えてしまうわけなのです。

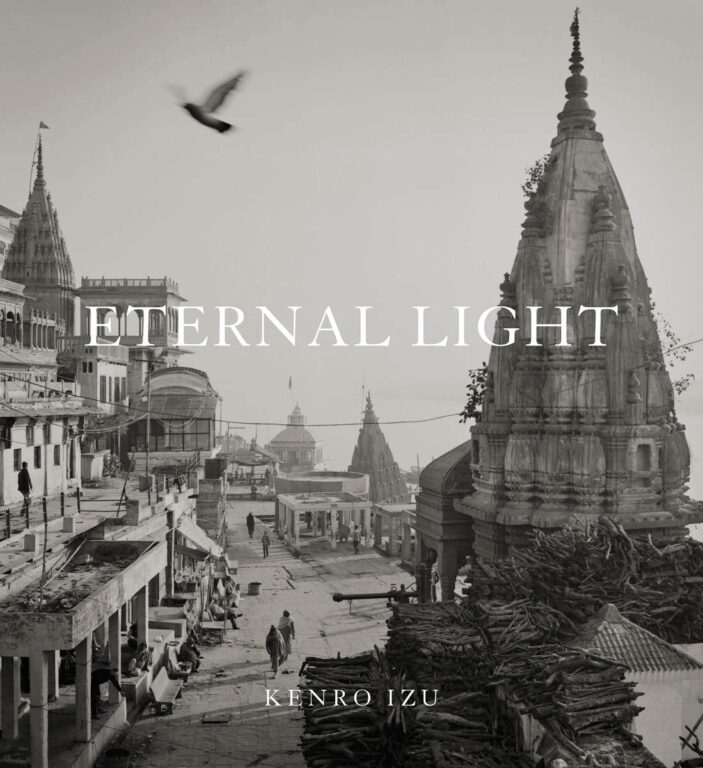

『Eternal Light』(Steidl)インドの「光の都」と呼ばれるベナレスで、祭りや儀式、火葬などの様子を撮影し、死と死後の世界にまつわる喜びや苦しみの体験を収めた写真集。

展覧会情報

「ETERNAL LIGHT 永遠の光」井津建郎写真展

会期:2020年11月25日(水)~2021年2月13日(土)

会場:ギャラリー・バウハウス

http://www.gallery-bauhaus.com/201125_izu.html

文/河内 タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。