吉村順三This Month Artist: Junzo Yoshimura / June 10, 2017

河内 タカ

1908-1997 / JPN

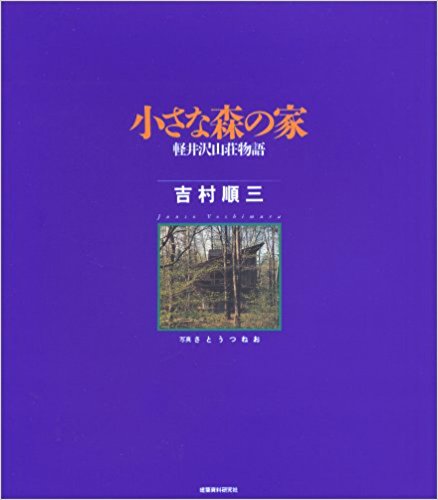

No. 043

東京本所の呉服商の家に生まれる。1923年の関東大震災で自宅が焼失し、震災によって失われた江戸の街並みへの思いと、フランク・ロイド・ライトが設計した帝国ホテルに感銘し建築家を志すきっかけとなる。東京美術学校で建築を学び、在学中からライトの下で働いていたアントニン・レーモンドの事務所に通い、卒業後には本格的に師事しモダニズム建築を体得。また、日本各地の古民家を観察したり実測したりしたことで、日本の木造住宅の伝統とモダニズムの融合を図った建築家として知られている。1996年に出版された『小さな森の家―軽井沢山荘物語』は吉村自身が軽井沢の山荘を解説している名書。

緑豊かな自然に溶け込んだような

小さな森の家を建てた吉村順三

建築家、吉村順三が愛した軽井沢に自身のアトリエ兼別荘として建てた「軽井沢の山荘」 は、吉村の言う「小鳥のようになって樹木に囲まれた空中感」をまさに体現させたかのような、森の中にひっそりとたたずむ魅力的な一軒家です。1970年に建てられたこの山荘は47年経った今もちゃんと残されているのですが、軽井沢駅から比較的近い場所にあり、緑の中の小径の坂を登っていくとそこに現れるのが、コンクリート作りの土台によって持ち上げられた木造建築です。(注:この家は現在個人所有になっているため、ツアーに参加しなければ見ることができません)

吉村が手がけたこの山荘は、湿気の高い森の環境に適応させることを念頭に置きつつ、四季の自然の移り変わりを愛でるような心地の良い空間になっていて、それまでの日本の家屋建築様式のアプローチの仕方とは一風異なっているのが特徴です。というのも、それまでの日本家屋というのは、庭の自然と一階の室内部分が水平に一体となるようなものだったのに、吉村の山荘は、住居スペースそのものが宙に高々と持ち上げられている、つまり“垂直的なアプローチ”で自然との融合化を図っているのです。

この特殊な建て方はピロティを使っての建築様式であり、それは居住部分がまるごと宙に浮かんでいるかのようなル・コルビジュエの「サヴォワ邸」のような構造を吉村が取り入れたものでした。しかも、その持ち上げられた15畳ほどのすっきりとした空間が、緑生い茂る森に向かって窓が大きくとられているため、それこそ緑の中に佇んで自然に溶け込むような、風通しのいい気持ちの良さを体現できる空間になっているというというわけです。

吉村がこの山荘建築で目指したもの、それはおそらく森の暮らしをする上でのシンプルでありながら快適な生活空間だったはずです。彼はそのためにこの家の間口は標準より狭くし(それを吉村は「ヒューマンスケール」と呼んでいた)、階段の踏み台部分も6mm下げることで、限られた空間を最大限に使うような工夫を施しました。

加えて、階上の生活空間だけでなく一階のコンクリート部分の軒下には、ミニコンサートやバーベキューができるような板張りスペースを取り、そこに小さな暖炉が備え付けてあるのです。これに関しては、ルドルフ・シンドラー(フランク・ロイド・ライトの設計事務所を経て、戦前のロサンゼルスで数多くの住宅設計を手がけた建築家)が1922年に作った先進的ともいえる「シンドラー自邸」の屋外にも作り付けられていましたが、もしかしたらあの暖炉をヒントにしたのかもしれません。

日頃から日本各地の民家を見て回り、伝統的な木造建築をモダニズム建築として取り入れていた吉村。自然の中に住むということは、湿気や虫もいるしで現実的にはいろいろ面倒なこともあるわけですが、それでも木々に溶け込むように繊細で美しい障子の枠や組子が施されたこの特別な空間を持つ別荘であれば、森が奏でてくれる豊かな音色を心地よく聞きながらゆったりとした贅沢な時間を過ごせそうですよね。

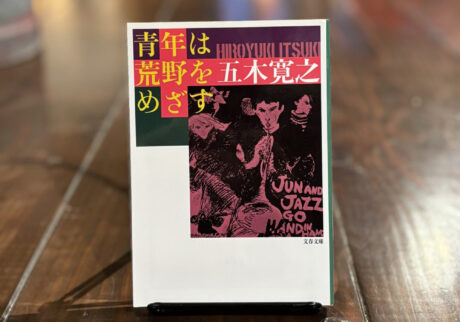

『小さな森の家―軽井沢山荘物語』(建築資料研究社)珠玉の名作「軽井沢の山荘」を建築家自らが案内し、空間づくりの手法を丁寧に解説。30年以上を経た現代も生き続ける、小さな山荘の魅力を一冊に凝縮した決定版。吉村順三が最初に描いた山荘の図面原図も初めて収録。

文/河内 タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。

![アルヴァ・アアルト コレクション プラター 25cm[W250×H15mm]¥7,700、15cm[W150×H15mm]¥4,950、センティッドキャンドル[W92×H80mm]¥11,000、イッタラ ガラスドーム[φ約160×220mm]¥28,600 (以上イッタラ) その他スタイリスト私物 *プラター25cm、15cm、キャンドルは12月10日発売予定。〈イッタラ〉の美しいデザインとともに、ハートウォーミングな時間を。2025年のホリデーギフトセレクション。 アルヴァ・アアルト コレクション プラター 25cm[W250×H15mm]¥7,700、15cm[W150×H15mm]¥4,950、センティッドキャンドル[W92×H80mm]¥11,000、イッタラ ガラスドーム[φ約160×220mm]¥28,600 (以上イッタラ) その他スタイリスト私物 *プラター25cm、15cm、キャンドルは12月10日発売予定。〈イッタラ〉の美しいデザインとともに、ハートウォーミングな時間を。2025年のホリデーギフトセレクション。](https://img.andpremium.jp/2025/12/27090338/b69203e9aabd03d11385d3e37cd9426c-300x300.jpg)