河内タカの素顔の芸術家たち。

河内タカの素顔の芸術家たち。

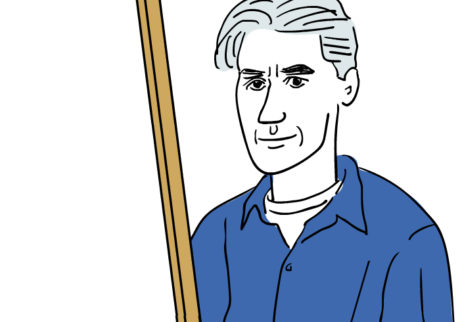

マーク・ロスコThis Month Artist: Mark Rothko / November 10, 2018

1903-1970 / USA

No.060

1903年にロシアのドゥヴィンスクで生まれ、10歳のときに家族とともにアメリカのポートランドに移住。1938年にアメリカ国籍を取得し、その数年後に本名のマーカス・ロスコヴイツツからマーク・ロスコと名乗るようになる。最初は具象画を描いていたが、複数の色面が浮かぶ抽象画に取り組んだ後、縦長のキャンバスに複数の柔らかな形が浮かぶ「ロスコ・スタイル」へと変わっていく。1958年にはシーグラムビルにあった「フォーシーズンズ」レストランのための壁画依頼され制作をするも、自分の作品の扱われ方に不満を抱き契約を破棄してしまう(DIC川村記念美術館にこのうちの7点が常設されている)。1964年から67年にかけてヒューストンの礼拝堂のための壁画を制作、しかし健康状態が悪化していきチャペルを見ることもなく1970年に自宅にて自殺、66歳だった。

深く静かで瞑想的な絵を描いた

マーク・ロスコ

見る者を包み込むかのようにフラットな色彩で大きな画面を埋め尽くすことで、アメリカの抽象表現絵画において主流を占めたスタイルを「カラーフィールド・ペインティング」といいます。そして、その代表的なアーティストだったのがバーネット・ニューマンやヘレン・フランケンサーラーだったのですが、単にカラーフィールドという枠の中に収めていいのだろうかと感じていたアーティストがこのマーク・ロスコという孤高の画家です。

ロスコの絵画は油絵の具を水彩のように薄く溶き、何層も塗り重ねていくことによって生み出される深く透明感のある画面なのですが、その表面をしばらく凝視していると最初に見えていた色とは異なる色彩が浮かび上がってくるのです。それは海の色や夕焼けが刻一刻と動くように、まるで生命を持っているかのごとくキャンバスの奥から淡い光が静かに放たれているといった感じです。それゆえにロスコの絵はどこか〝見る〟という体験とは異なる何か別の次元のものがあるような気がして、人の感性や心の奥底に訴えかけてくるなにかしらのマジックが働いているのかもしれません。

そのロスコがヒューストンの著名なコレクターとして知られるデ・メニル夫妻から地元の礼拝堂のための壁画制作を依頼され、1964年から1967年にかけて完成させたのが18点にも及ぶ連作でした。この入魂ともいえるシリーズは、現在「ロスコ・チャペル」と呼ばれている八角形の特別礼拝堂の中に常設されているのですが、現代アートの中心地であったニューヨークから遠く離れた場所に設置されることをロスコが望んだ理由として、「アートにあまり縁がない場所へ巡礼するのように出向いてもらいたかった」、さらに「夕暮れどきに感じられる哀愁、不安、挫折といった感覚を作品に込めた」とその理由として述べていたそうです。

ロスコ・チャペルに行ったことがあるぼくの友人に聞いたのですが、最初は暗い大画面の絵がそんなに魅力的に思えなかったものの、絵の前に設置された長椅子に座りそれらの絵を眺めていたらなぜか次第に涙が出てきた。それは、なにかに誘われるような不思議な感覚であり、大きなものに受け入れられる、または包まれるという感覚だったというのです。それが彼の絵画から来るものなのか、その場の独特の雰囲気からかは判らなかったものの、確かに自然に涙が溢れ出てきたのだと……。

ちょっと感傷的すぎる感じがしないでもないですが、それでも見るものにこのような安らぎを与えるロスコ・チャペルっていったいどんな空間なのでしょう。日本にも、千葉県佐倉市にあるDIC川村記念美術館にはロスコの大きな絵画7点で構成された「ロスコ・ルーム」(ロスコが空間と一体となることを望んでいたため一部屋まるごとが展示室と使われている)があるので、おそらくそれに近い静謐かつ精神性の高い雰囲気を持った空間なのだろうと想像できるのですが、鑑賞者に宗教的かつ崇高な体験をもたらすロスコの絵画はとにかくその場にいって直に体験しないことには伝わらないものであるのかもしれませんね。

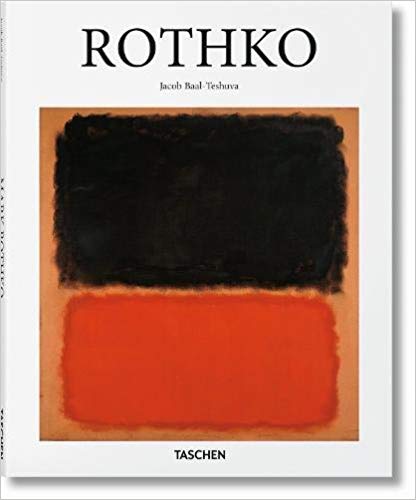

『Mark Rothko: 1903-1970: Pictures As Drama』(Taschen America Llc;)66年にわたるマーク・ロスコの人生を、彼の作品とともに辿る一冊。

文/河内 タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。