MUSIC 心地よい音楽を。

土曜の朝と日曜の夜の音楽。 今月の選曲家/江﨑文武 vol.3October 21, 2022

October.21 – October.27, 2022

Saturday Morning

小学校高学年の頃には、土曜登校の制度が廃止されていた。早起きの土曜にサヨナラできるかと思っていたけれど、代わりに少年科学文化会館の「発明クラブ」に通うことになった。経緯は覚えていないけれど、元々ロボットエンジニアやプロダクトデザイナーといった仕事に憧れていたので、多分母が市政だよりなどで見つけて勧めてくれたのだと思う。電気工作が得意なおじさまが先生を務めていて、とにかく何を作ってもいい時間だった。純粋な気持ちでエジソンに憧れながら、まだ見ぬ何かを生み出そうとする時間。学校にはない、自由な学びと創造の空気が流れる土曜の朝だった。在籍中につくった“戸締まり確認装置”は、(記憶が定かでないが)県か市の発明くふう展で教育委員会賞か何かを受賞した。この時の経験は、その後のテクノロジーとの付き合い方にも影響していて、大学に入ってからは、モーションセンサーで音色をコントロールする仕組みを作ったり、プログラミングをもとに音楽を生成する作品を作ったりもした。

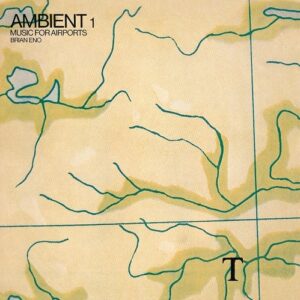

音楽とテクノロジーは切っても切り離せない。楽器の改良という点でもそうだし、録音技術や音編集の技術に関しても、常に新しい表現と密接に結びついている。ブライアン・イーノの本作は当時のテクノロジーを駆使して制作された1曲。ピアノのサウンドに加えて、シンセサイザー、テープ編集など、いまの時代では当たり前だけれど、当時はまだ物珍しかったテクノロジーをふんだんに取り入れた意欲作だ。アンビエント・ミュージックの有り様を決定づけた、ある種の“サウンドの発明”であったという点でも、歴史的に重要な作品でもある。ストリーミング再生全盛期のいま、プレイリスト・カルチャーが成熟し、こうしたアンビエント・ミュージックが世界的に再評価されてきていることや、日常のBGMとしてのアンビエント・ミュージックをAIで自動生成するアプリが人気を博しているのも興味深い。

…それにしても、人間を対象とした絵画コンクールでAIが優勝しちゃったり、ボードゲームでも人間が勝てなくなったりと、おもしろい時代になってきた。この数年で音楽の作り方もガラリと変わりそうな予感がしていて、とてもワクワクしている。

アルバム『Ambient 1 : Music for Airports』収録。

Sunday Night

布団に入ってからの習慣がある。音楽を聴くのだ。集中して音楽を聴きたい時は必ずこのスタイルで、布団にこもってイヤホンで聴くのが落ち着く。中学生の時にiPod nanoを手に入れたことがきっかけではじまったこの習慣は、音楽を分析的に聴くためにはもはや必要不可欠な習慣になってしまった。今でも納品前の作品はほぼ必ずこのスタイルでチェックしている。夜は家も外も静かで、暗い部屋で目を閉じれば視覚に邪魔されることもない。昔は布団の中で音楽を聴くのはまあまあ手間のかかることで、寝返りを打つとどんどん体にケーブルが絡まり、よく耳からぽろりとイヤホンが抜け落ちていたものだけど、昨今は無線イヤホンが主流になりとても便利になった。日曜の夜もよく音楽を聴いていた。日曜日は翌日から続く仕事や学校のために早く布団に入る家庭が多いと思うのだけれど、自分の場合は早く布団に入って長く音楽を聴く、そんな学生時代だった。

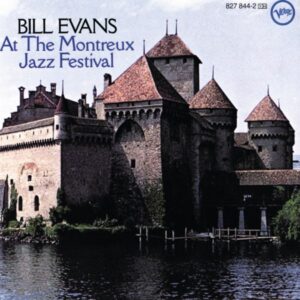

モントリュー・ジャズ・フェスティヴァル出演時のビル・エヴァンスによる「いつか王子様が」は布団でよく聴いていた1曲だ。この曲を聴くと、なぜだか今でも夏の夜を思い出す。夏休みは毎日のように塾の夏期講習に缶詰めになっていたのだけど、座学から解放されて帰宅し、布団で音楽を聴く時間は当時の自分にとってまさに至福の時だった。この演奏が好きすぎて、とにかく分析的に聴き続けた。ピアノパートの完コピはもちろん、ベースラインやドラムのリフもいろんな箇所を覚えている。アドリブごとに3拍子と4拍子が入れ替わるアレンジもとてもエヴァンスらしい。ビル・エヴァンスはカクテルピアニストの代表格のように語られることもあるが、深く聴くと、実は内に秘めた鋭さと熱がある。晩年は特に、命を燃やすような演奏をしている。この曲の演奏の熱量も素晴らしく、あまりの素晴らしさに脳が冴えてしまい寝れなくなるという経験を何度もした。そう、お気づきかもしれないが、布団での音楽リスニングの問題点はこれなのだ。月曜日の授業は、いつも本当に眠かった。

アルバム『At The Montreux Jazz Festival』収録。

音楽家 江﨑 文武