河内タカの素顔の芸術家たち。

河内タカの素顔の芸術家たち。

ピーター・ドイグThis Month Artist: Peter Doig / March 10, 2020

1959- / SCO

No. 076

スコットランドのエジンバラ生まれ。貿易会社に勤めていた父の転勤にともない、3歳のときにカリブ海に浮かぶトリニダード島に移住、そして1966年にはカナダへ移り住む。1979年にロンドンのセント・マーチンズ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインを経て、その後チェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインにて修士号を取得。2002年よりトリニダード・トバゴの首都であるポート・オブ・スペインに拠点を移し、現在もそこで制作を行っている。これまで世界的に有名な美術館で個展を行う。美術市場でも高く評価されており、2015年には代表作『のまれる』が約30億円で落札され大きな話題となった。

どこかで見たことのある風景を描く画家

ピーター・ドイグ

ポール・ゴーギャンは、パリから遠く離れた南太平洋のタヒチの文化に強く惹かれ、19世紀の終わりに2回にわたってその地に住み着き、自然の豊かさや人々の暮らしに自身の理想郷を見出しながら数多くの傑作を残したことで知られています。一方、夢の中のような幻想的な風景画を描くピーター・ドイグもまた、2002年からカリブ海南部のベネズエラ沖に浮かぶトリニダード島に移住し、その地に根差した風土に感化されながら制作を行っているというスコットランド出身の画家です。

ゴーギャンの神話に基づく世界観、そして素朴でエキゾチックな作風とは異なるにしろ、ドイグの作品がどこかゴーギャンの絵と繋がっている感じがするのは、やはり彼がもともと現代アートの世界でかなり名が知られていた存在であり、流行り廃りが激しいアート界から距離をとるかのように、ロンドンやニューヨークといったアーティストたちが集まる都市から遠く離れたポート・オブ・スペインにアトリエを構え、その地特有の非西洋的な文化や慣習や日常風景を作品に取り込んでいるからです。

例えば、今回の東京での展覧会でも展示されている『ペリカン(スタッグ)』という縦長の作品は、毎年2月に行われる「ジュヴェ」と呼ばれているカーニバルの際、正体が特定されないために顔や体にペンキや泥を塗りたくり、夜通し踊り明かした後、滝が流れ出る浜辺に出て、泥や汗を洗い流す一人の男性の姿を描いたものなのですが、背景に鬱蒼とした大きなヤシの木が覆いかぶさるように描かれていて、まさに南国トリニダードの雰囲気が濃厚に漂っているのです。

その男性が身体を洗っていくにつれて黒い皮膚が浮かび上がっていく様子がとても印象的だったんだと、この作品を前にドイグ自身が解説してくれたのですが、驚かされたのはその直後に彼が放った言葉でした。実はこの絵はその時に出くわした光景を描写したのではなく、なんと南インドの古いポストカードにいろいろ描き加えていったそうで、僕はそのことに不意打ちを食らうほど驚いてしまったわけですが、同時にこの画家の絵画に対するアプローチの仕方にさらに興味を持ってしまいました。

自身が語ってくれたように、ドイグの風景画の多くは実際の風景を描写したものでなく、写真やポストカード、雑誌からの切り抜きを元にして描かれ、その元ネタの写真も隠すことなくあえて公開していたりするのです。加えて、厚塗りをすると乾くのに時間がかかる油絵を好んで描いているため、制作のプロセスがかなりゆっくりであるらしく、その間にデフォルメやミックスを繰り返すことで、自分の精神状態や記憶が反映されていき、あの夢の中のような非現実的な雰囲気が作られていくというわけです。

ただそういったやり方で描かれたにしても、独特の色彩や風土などトリニダードらしさが反映されているというのも多くあります。浜辺に寝転ぶ人々、墓地沿いの壁、卓球に興じる男、黒人地位向上を目指すラスタファリのシンボルの「ユダの獅子」など、この画家が日常目にしているモチーフが描かれていて、そこからは地元の音楽であるカリプソやスティールドラムの音色や南国の雰囲気を漂せながらも、同時にそこには画家の客観的でクールな視点が感じられたりもするのです。

おそらく、この画家はトリニダードとは直接関係ないイメージを重ね合わせたり、絵画の歴史からの引用を取り込んだりすることで、現実世界や特定の場所を超えるような風景を創造しようとしているのかもしれません。加えて、鏡のような水面にボートや周囲の風景を反射させることで、画面の上下に実像と鏡像との曖昧な関係を出したりするなど、様々なトリックや実験などが画面上で行われていて、そういったものがタペストリーのように混ざり合わることで、ドイグが創り上げる世界観をより興味深いものにしているのでしょう。

記憶や失われつつあるものを掬い上げるように描かれるドイグの大画面の絵は、誰もがいつかどこかで見たことがあるようなイメージという印象を受けるはずです。しかし彼はただ単にそこに記憶を残そうとしているのでなく、絵画の歴史や今現在のものの見方の両方に向き合うことで、これまで我々が見たことのないイメージを作り上げようとしているのは明らかで、そういったところが伝統的な絵画のジャンルにおいて新鮮なものとして映り、この画家のひときわ高い評価に繋がっていると思うのです。

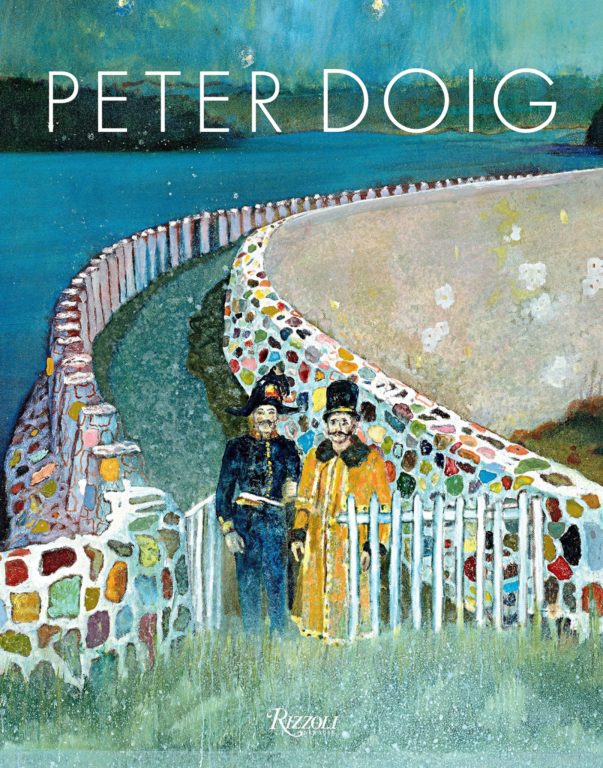

『Peter Doig (Rizzoli Classics)』(Rizzoli) 1990年代初頭の作品から最近のものまで、ピーター・ドイグの作品を豊富に収録した豪華な一冊。

展覧会情報

「ピーター・ドイグ展」

会期:2020年2月26日〜6月14日

会場:東京国立近代美術館

https://www.momat.go.jp/am/exhibition/peterdoig/

文/河内 タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。