河内タカの素顔の芸術家たち。

河内タカの素顔の芸術家たち。

アレクサンダー・カルダーThis Month Artist: Alexander Calder / June 10, 2019

1898-1976 / USA

No.067

ペンシルヴァニア州フィラデルフィアの代々高名な彫刻家であった家系に生まれる。アートスチューデントリーグで学び、卒業後はイラストレーターとして働く。1926年からパリに住み始めたことをきっかけに発明の才を生かし針金彫刻をスタートし一人で操るサーカスの上演を自室で始め評判となる。1932年に初めて「モビール」作品をパリのギャラリーで展示し、1973年にはアメリカのブラニフ航空の依頼でDC-8にペイントを施し『空飛ぶキャンバス』と名付ける。モンドリアンの幾何学的な抽象絵画に強い影響を受け、動く彫刻『モビール』と、面と曲線をダイナミックに組み合わせて空間を構成した『スタビル』で知られている。

天井から吊るされた動く彫刻を生みだした

アレクサンダー・カルダー

「何かで支えられることなく、宙に浮かんでいる作品のイメージがあった。物体を支える手段として、とても長い糸か柱から伸びた長い腕を使うことが、重力から自由になるのに最も近いように思えるのだ」 - アレクサンダー・カルダー

宙に吊るすことで動く彫刻作品として有名な「ハンギング・モビール」を制作したのがアメリカの彫刻家であるアレクサンダー・カルダーですが、カルダーの彫刻が画期的だったのは、それがアートの歴史において初めて「動き」を取り入れた作品だったからです。

このシンプルかつ有機的な形状を持つ彫刻作品は、静止した状態でも絶妙なバランスを保って宙に浮かんでいて、次の動きへの緊張感が保たれていました。また、空気の流れによって静かに動き出すと、様々な形状に変化して同じ姿でいることはないという、それまでに存在しなかった画期的な作品が生まれたわけです。やがて、この作品は後のジャン・ティンゲリーなどによる「キネティック・アート」と呼ばれる“動くアート”のさきがけとなっていきました。

「モビール」とは、フランス語で「動き」と「動因」の両方をかけあわせた造語なのですが、実はこれを命名したのがカルダーのアトリエでこの作品を見たマルセル・デュシャンだったそうです。そもそもカルダーがこういった動くアートを思いついたのは、自身の初期作品である針金製の人形を使った「サーカス」シリーズを作った際に、人形のいくつかを糸でぶら下げたことがあり、それを空気の流れで予測不可能な動きをするというデリケートな抽象彫刻へと発展させていきました。

独特のシンプルな造形や限られた色による彩色に関しては、画家のピエト・モンドリアンのアトリエに訪れたのがきっかけだったといいます。モンドリアンのスタジオには、赤・青・黄の三原色と白・黒だけを用いた幾何学的な抽象画のみならず、壁や家具までが真白に塗られていたばかりか、三原色の厚紙が白い壁のいたるところに貼られ、その全体が計算されつくした空間をなしていたのです。

このとき、カルダーがモンドリアンに「この赤や青の四角がいろいろな方向に振動すれば面白いと思わないか?」と尋ねたところ、モンドリアンは「その必要はない。私の絵画はすでに非常な速度で動いているのだから」と答えたそうです(笑)。まあ、ともかく、モンドリアンのアトリエの厳格な様子に強い衝撃を受けたカルダーの頭の中に浮かんだのが、まさにモンドリアンの絵のごとく限定された色のみを使った天体の動きをイメージした抽象的な彫刻であり、それから天井から吊り下げられる「ハンギング・モビール」となって結実することになっていったというわけです。

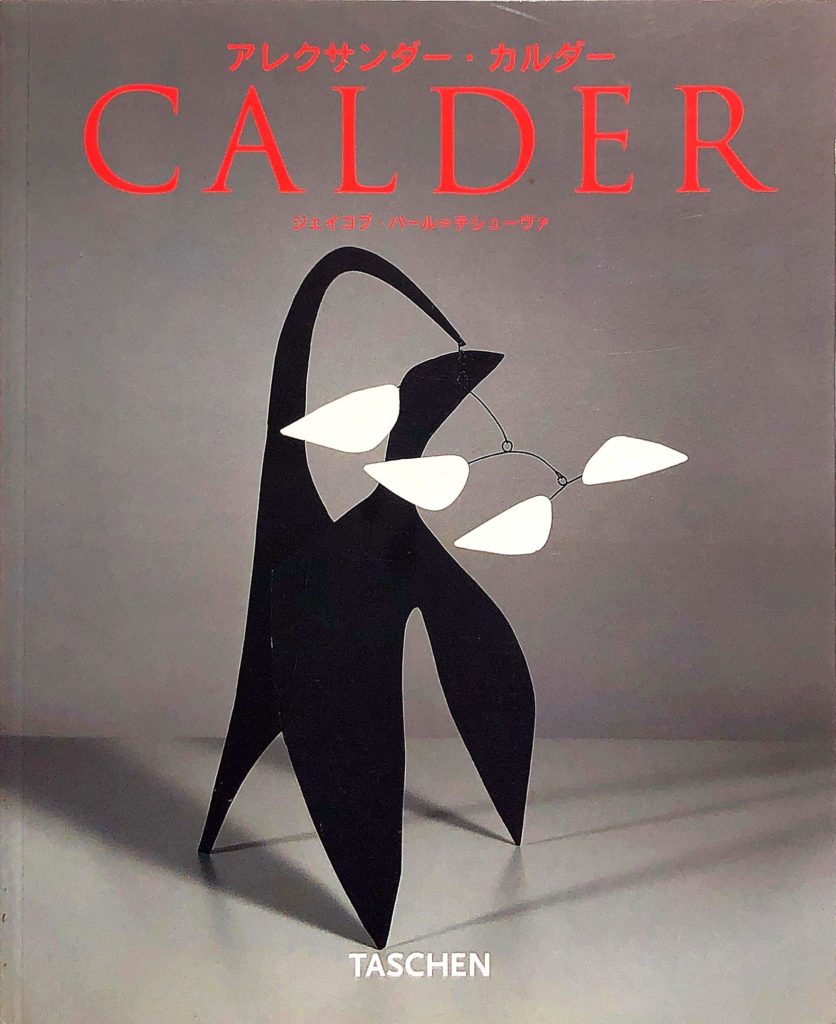

『カルダー (タッシェン・アルバムブック・シリーズ)』(タッシェンジャパン)空中で揺れ動く吊り下げモビールや巨大な彫刻スタビールで有名なカルダーの人生と作品を余すところなく紹介した一冊。

文/河内 タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。