ウィリアム・エグルストン文/河内 タカThis Month Artist: William Eggleston / February 10, 2018

1939 - / USA

No. 051

1939年にテネシー州メンフィスで生まれる。テネシーとミシシッピの3つの大学でアートを学び、カルティエ=ブレッソンとウォーカー・エヴァンスの影響を受け写真家を志す。当初はモノクロ写真を撮っていたが、60年代中期からカラーでアメリカ南部の風景を色鮮やかに撮影したものをMoMAのキュレーターに見出されて、1976年に同美術館にて個展を開催する。1998年には写真界のノーベル賞ともいわれるハッセルブラッド賞を受賞。「ニューカラー」のパイオニアにして20世紀後半で最も重要な写真家とされ日本でも多くのファンを持つ。また、78才にして初のアルバム『Musik』をリリースしミュージシャンデビューを果たした。

カラーフォトグラフィーの先駆的な写真家

ウィリアム・エグルストン

カラー写真によるアート作品のパイオニアとして高く評価されているのがこのウィリアム・エグルストンという写真家です。アメリカ南部のメンフィスに生まれ育ったエグルストンは、アンリ・カルティエ=ブレッソンの『ザ・ディサイシブ・モーメント(決定的瞬間)』とウォーカー・エヴァンスの『アメリカン・フォトグラフス』という2冊の写真集に深く感銘を受け、当時はモノクロ写真が芸術写真として評価されていたこともあって彼も当然のように白黒フィルムによって撮っていました。しかし新たなスタイルを模索してのことだったのか1965年代から一転してカラーでの撮影を始め、それがやがてMoMA(ニューヨーク近代美術館)の写真部門の名物キュレーターだったジョン・シャーカフスキーの目に留まったことで、ほとんど無名だったにもかかわらず1976年に初の美術館展を行うことなったのです。

ところがこの展覧会は思いのほか大きな論争の火種になってしまうことに……。今の感覚からすると信じがたい話なのですが、その理由というのが「(広告や商業写真に使われる)カラー写真なんて芸術作品じゃない」「劣化してしまう写真なんて美術館がコレクションしても意味がない」といったもので、そういった酷評が出たのは前述したように芸術写真というのはモノクロでなければならないという写真界における旧来の固定観念があったからです。しかし、この騒動が功を奏し南部出身の新人フォトグラファーだったエグルストンの知名度を後押しすることになったばかりか、カラー写真が芸術作品としても認めらえるようになるきっかけにもなっていったのです。

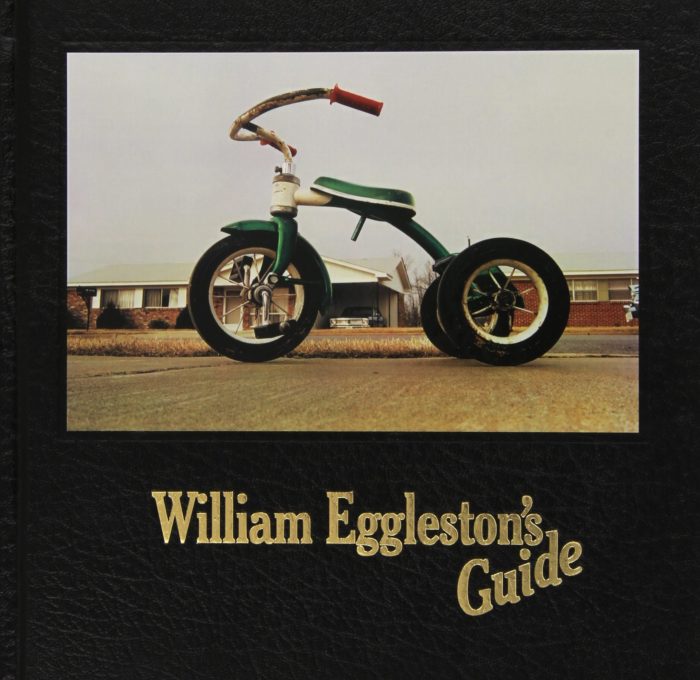

そして、このときの展覧会に併せて出版されたのが、郊外の家の前にドーンと置かれた緑色の三輪車を撮った印象的な作品の下に、『William Eggleston’s Guide』というファミリーアルバムに使われるような金文字のポップなタイトルが箔押しされた写真集でした。1969年から1971年までの間に撮影された375のカットから厳選された48点がこの写真集に使われ、銃を持ってベッドに座るメガネをかけた初老の男性、花模様のワンピースを着て花柄のベンチに腰掛ける婦人、あるいは濁った道路の水を飲む犬など、メンフィスやテネシーやアラバマでの何気ない風景がある一定のトーンで切り取られていて、じつはこの本は写真史の中でも重要な一冊とされているほどです。

エグルストンの撮った写真はどこか消えゆくアメリカの原風景を写し撮ったものだったり、あるいは私的なストーリーが感じられるものの、一点一点がなにか特別なオーラや哀愁感のようなものが漂っているのです。おそらくその土地の空気感を知り尽くしたエグルストンが、自身の日々の暮らしの中で遭遇するシーンを彼なりの純粋な視点で切り取っていたことで、なにか独自の世界観が抽出されたのかもるというか......。言い方を変えるならば、エグルストンが撮るものは彼の中ではごく日常の風景であったのに、そこには誰もが共感できるユニバーサルな美しさや新鮮さがあったという感じでしょうか。

ともかく、見る者を強く引き込むエグルストンの普通の視点で撮られた何気ない写真は、なぜか飽きがこない普遍性が息づいていて、ここしかないという構図やカラーフィルムによる哀愁に持ちた独特の色合いといった様々な要素が重なり合うことで我々を魅了するのかもしれません。今もメンフィスに住み写真を撮りながらピアノを弾くことを趣味とするいうエグルストン。個人的には、いつの日か彼の撮った風景や街並みを求めてアメリカ南部の旅をしてみたいと、エグルストンの心に残る写真を見るたびに思ってしまうんですけどね。

『William Eggleston's Guide』(Museum of Modern Art)1976年にMoMAで開催された展覧会に併せて出版された作品集。彼の故郷であるテネシー州メンフィスで撮影された、何気ない日常の風景を切り取った48枚の写真を収録。

文/河内 タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。