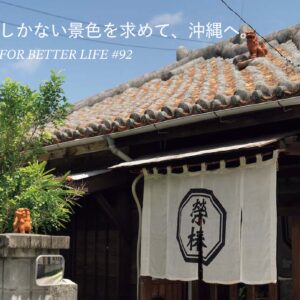

TRAVEL あの町で。

沖縄・今帰仁のカフェ『波羅蜜』で見つけた、理想のコーヒーライフ。July 23, 2025

那覇からここ、今帰仁までは幾分時間はかかるものの、遠すぎず近すぎず。頃合いの距離だ。店主夫妻の客との絶妙の「間」にも似ている。近づきすぎず離れすぎず。そのもてなしにまた足が向く。

&Premium特別編集(2025年4月発売号)「おいしいPレミアム通信」より、食いしん坊フードライターのP(ぴい)こと渡辺紀子さんが教えてくれた、沖縄・今帰仁(なきじん)のカフェ『波羅蜜』を特別にwebサイトでも紹介します。

どこにもない空間、 どこにもない時間。

風が吹いている。心地よい風だ。外で吹いているのではない。店の中にである。その風は、店主・西郡潤士さんと根本きこさん夫妻が起こしたものだ。やさしく流れる音楽に身を任せ、ふわふわと風に漂って、しばし浮遊感を味わう。

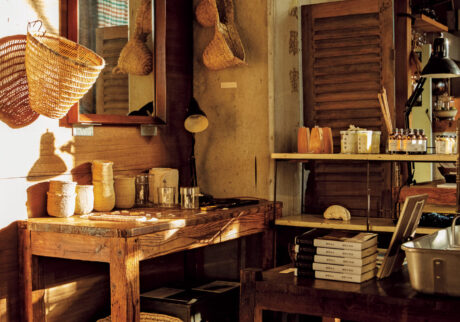

ここは沖縄・今帰仁にあるカフェ『波羅蜜』。もと木材倉庫だった建物を住みながらセルフリノベーションというか、ほとんどイチから作り込んで、ガランとした箱に自分たちで命を吹き込んだ。徹底した美意識に貫かれていながら、客にはまったくそれを感じさせない。ただ、居心地がいいとだけ思える空間。それって実はすごいことだ。

潤士さん&きこさんは、神奈川・逗子の川沿いに、小さなおうちカフェ『coya』を営んでいた。白い箱といった雰囲気の外観。看板はない。レトロな乳白色の丸い玄関灯に『coya』という文字があるだけ。カラカラッと戸を開けると、何かに包まれるような温かい気持ちになった。不揃いの家具も金継ぎした器も床も天井も、もう何から何までが素敵だった。誰かが大切に使い込んだものを、受け継いだ人がまた大切に使って次の世代に渡していく。SDGsってこういうことでもあるのではないか。ま、それはともかく、きこさんの作るフレンチトーストやハヤシライス、おいしかったなぁ。お母さんの味とも違うけど、やさしく包容力がある。しゃれてるんだけど、押しつけがましさがない。また、あの空間で食べたいなぁと、今でも思うことがある。

愛情あふれる焙煎が新しい魅力を導き出す。

2011年、東日本大震災発生。直後、『coya』をクローズして、潤士さん&きこさん一家は沖縄へ。「確実に何かが終わり、何かが始まったのだと思います」。閉店のメッセージにきこさんはそう書いている。日本中が大混乱する中、食に関わるひとりとして、子どもたちにまっとうな食べ物を残したい。そのためには、自らが生産者になるべき。そう思ったことも理由のひとつだった。移住先は、那覇から車で3時間はかかる山原の山の中だった。電気はかろうじてあるものの、水道なし、ガスなし、1年間はトイレもなし。洗濯機が来たのは3年近く経ってからだ。山を拓き、畑を耕し、家をセルフビルドし……。決して思い通りにならない自然との闘いも経験した。でも、それもまた楽しからずや。そんなジャングルでの暮らしが5年続いたのち、麓に降りてきた。そこで出合ったのが、木材倉庫の建物だった。これまで起こったさまざまな出来事は決してムダではない。そして、2年余りをかけて『波羅蜜』が産声をあげた。

久々の『波羅蜜』はいつもと変わることなく、ゆるやかな時間が流れていた。いい匂いと思ったら、潤士さんがチャイを淹れていた。月桃の実、カルダモン、カラキ(沖縄シナモン)の葉と枝が入っている。ベースは、山原の山の上で無農薬で育てている『金川製茶』の紅茶だ。ミルクは同じく山原の『きゆな牧場』製。

「極力、山原のものを使いたいと思って」と潤士さん。香り豊かで、からだ中にしみわたる。

潤士さん&きこさん夫妻は相変わらずチャーミングだった。沖縄に来てから生まれた縫衣ちゃんも甘えん坊さんのままだ。この何ともいえない穏やかな日常。東京でバタバタしていた自分がひゅっとどこかに消えていく。いつも変わらず、大きく抱きとめてくれるようなもてなしの原点は、故・永井宏さんのひと言にある。永井さんは、葉山で1992年、『サンライト・ギャラリー』を開設。たった4年の活動にもかかわらず、吸い寄せられるように若い人たちが集い、そこから新たな生活アートの担い手たちが巣立っていった。きこさんも潤士さんも、いわば、この永井学校の卒業生だ。『coya』を開いた頃、ある日、閉店直後に来た客を断ったことがあった。潤士さんさんは「きっちりしたいと思っていたんでしょうね」。そのとき、居合わせた永井さんにこう言われる。「潤ちゃん、喫茶店はしみじみやらないとね」。そのときは、そういう考えもあるなというくらいにしか思わなかったが、今、それこそ、しみじみわかるという。

ところで、『波羅蜜』のコーヒーの焙煎は、潤士さんの担当だ。閉店後、ドリンク用の狭いキッチンで焙煎が始まる。グアテマラを700g。量はそれがマックスだ。豆は知り合いの豆屋から仕入れている。あれ、どこを探しても焙煎機はない。どうするのかと思っていたら、なんと土鍋で煎るという。

「僕ら、震災後、すべてを手放して沖縄にやって来たでしょ。あるものでやるのが僕ら夫婦のやり方なんです。自分たちで面倒見られることしかやらない。工夫して楽しくできることをする。そして、できることが幸せだと思っています」

取り出しましたのは、黒く深い土鍋である。まずはそれを火にかける。15〜20分予熱する。何も入れないで火にかけて大丈夫かと心配になったが、問題ないという。十分に温まったところで火を止めて、豆をざざっと入れる。火をつけ、オーブンミトンをはめて、ホイッパーでぐるぐるかき混ぜる。最初は木べらでやっていたのだが、火力で木が焦げるのと、均等に混ざりにくいことがわかったので、ホイッパーに替えたのだという。水分が抜けてくると、チャフ(生豆に付着している薄皮など)が飛び散るが、おかまいなしに混ぜ続ける。「今日のは深煎りだから、全力でいきます」。グルグルかき混ぜること、約40分。音と色と香りを窺いながら、潤士さんの作業は続く。うーん、いい香り。「あとは余熱で」。香り高いフレンチローストが出来上がった。

いま、沖縄でもほんの少量だが、コーヒーが栽培されている。沖縄は栽培の北限地である上に、毎年、台風に襲われる厳しい気候条件がある。そんな中でも頑張る農園が少なくない。潤士さんも応援団のひとりだ。「焙煎後に、普通なら欠点豆をハンドピックするのですが、沖縄の豆はあまりに稀少で、それまでの苦労を思うと思いきってできないんです」。そんな貴重な沖縄産のコーヒーを、ここでも飲めるときがあるそうだ。

コーヒー1杯でもいい。きこさん特製の「日替わりプレート」や、スタッフが作るケーキもいい。今日も豊かな時間が流れる『波羅蜜』へ、自分を取り戻しに行こう。

波羅蜜ぱらみつ

沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根278−3 ☎090−8511−0607 11:30〜16:00 火水木休 コーヒーは普通の濃さのブラウン、しっかりとした濃さのダークブラウン、アメリカンくらいの濃さのベージュ各¥650。「土鍋で夜鍋で焙煎している珈琲」100g¥1,100。

photo: G-KEN text: Michiko Watanabe(P)