河内タカの素顔の芸術家たち。

相互の関係によって生まれる 李禹煥の彫刻と絵画【河内タカの素顔の芸術家たち】Lee Ufan / September 10, 2022

1936 – / KOR JPN

No. 106

韓国慶尚南道に生まれる。幼年期を通して文人として知られた黄東樵から詩・書・画を教わる。1956年、ソウル大学校美術大学を中退後に日本に移る。1961年、日本大学文学部卒業。1967年、東京・サトウ画廊個展以来、前衛的な芸術表現で国際的に活躍。1968年頃から起こった「もの派」運動の柱として知られ、パリ・ビエンナーレ、カッセル・ドクメンタ、ヴェネツィア・ビエンナーレ他多くの国際展に出品。グッゲンハイム美術館、ヴェルサイユ宮殿、横浜美術館などでの個展やグループ展多数。多摩美術大学名誉教授、2010年には香川県直島に福武財団による李禹煥美術館が開館した。

相互の関係によって生まれる

李禹煥の彫刻と絵画

李禹煥(リ・ウファン)の東京では初めてとなる大規模な回顧展が国立新美術館で開催されています。1960年代末から「もの派」(自然や人工の素材をほぼ未加工のまま提示する作風を特徴とした)と評される現代アートの動向の中で中心的な役割を担ってきた李の作品は、呼吸のリズムにのせて静かに繰り返す筆のストロークを用いた作品や、ほとんど手を加えることなく抑制した自然石と鉄板を組み合わせた立体など、展示される空間と融合した余白の広がりを感じさせるのが大きな特徴です。

今回の展示では、会場の半分が彫刻、中央の壁を隔てた反対側が絵画の展示となっていて、さらに二つの野外彫刻(ともに新作)という会場構成となっています。石、鉄、ガラスという単純な組み合わせによる「関係項」シリーズは、まさに自然石のまま、素材にほとんど手が加えられず、見えない“何か”を感じさせる緊張感のある作品です。石や鉄の他にも、ステンレスや木材、土などを使い、展示室ごとに趣向を変えたインスタレーションは、一見するとシンプルでありながらも、ものともの、ものと空間、あるいはものと観る人との関係性を提示しています。しかもそれが、現代アート特有の難解で近寄りがたい感じではなく、どこかユーモアやおおらかさを感じられたりするのです。

一方の平面作品に関しては、1970年代初頭から始まった水平や垂直に繰り返し点を打つ「点より」や「線より」、自由なストロークによる混沌とした「風より」や「風と共に」、そしてより余白が重要な意味を持つ「照応」シリーズへと変遷してきました。キャンバスに岩絵具を使い、黒、藍、朱などの色彩で筆の跡を残すように線や点を描く李の絵画に共通するのは、余白部分に深い意味合いを持たせているところで、まさに“余白の芸術”と呼びたくなる美しい作品群が揃っています。さらに、近年のマルチカラーによる筆跡の作品や、壁に直接筆跡を描いた「対話─ウォールペインティング」における空間とのバランス感覚には惚れ惚れとしてしまいます。

筆跡と余白といえば、15年ほど前にニューヨークのPace Galleryで1つか2つの筆跡で構成された李の作品に遭遇し、その広すぎる余白に当時かなりの衝撃を受けた思い出があります。それは単なるミニマリズム絵画と異なり、どこかバーネット・ニューマンの崇高な抽象絵画を思い起こさせたのですが、今回の展覧会のカタログに「私は1971年秋、ニューヨーク近代美術館で、バーネット・ニューマンの大個展を観て刺激を受け、積極的に絵画に取り組むようになった。ニューマンの空間提示に対し、私は幼児期に書道を学んだ記憶を思い出し時間を示す方向を選んだ」と書かれていたのを見て、ぼくの中でニューマンと李がやっと繋がった思いがしました。

李は1971年にパリ青年ビエンナーレに参加した際、ダニエル・ビュレンやクロード・ヴィアラなどフランスの若き現代アーティストたちと出会い刺激を受けたといいます。当時の前衛的なムーブメントに加え、東洋の思想や画法、西洋の哲学とテクニックなどが、李の作品に大きな影響を及ぼしていったようで、「私の関心は、イメージや物体の存在性より、出会いの関係から来る現象学的な知覚の世界にある」(李禹煥『余白の芸術』より)といった独自の考えや思想を反映させた精神性の高い作品は、東洋とも西洋ともいえない際立った領域に到達したのかもなぁと、今回の凄みのある展示会場を後にする頃に思ってしまったのでした。

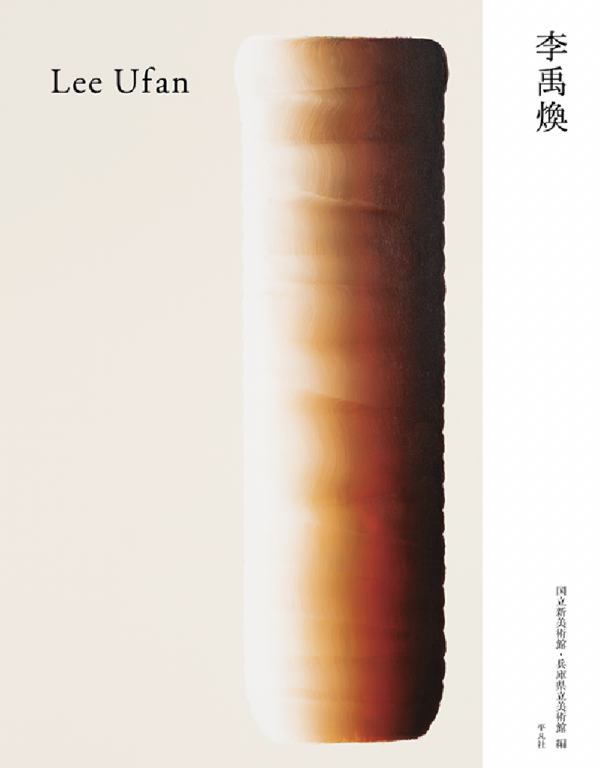

『李禹煥』(平凡社)国立新美術館、兵庫県立美術館での展覧会公式図録。1960年代の初期作品から、彫刻の概念を変えた〈関係項〉シリーズ、最新の絵画作品を収録。

展覧会情報

「国立新美術館開館15周年記念 李禹煥」

会期:2022年11月7日まで開催中

会場:国立新美術館

住所:東京都港区六本木7-22-2

巡回予定

兵庫県立美術館:2022年12月13日〜2023年2月12日

https://leeufan.exhibit.jp

文/河内 タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。