&EYES あの人が見つけたモノ、コト、ヒト。

自分の仕事をつくって。写真と文:西村佳哲 (文筆とファシリテーション) #1August 07, 2025

こんにちは。西村佳哲と申します。『自分の仕事をつくる』(2003年)という本を書いて、およそ22年経ちました。

「仕事」という言葉の使われ方は面白いと思います。「これは仕事だから(やらないといけない)」とか、逆に「これは自分の仕事です(これが私です!)」という感覚で口にされていたり。

あたりまえですが、後者のほうが、お客さんの立場でも、一緒に働く立場でも嬉しい。

若い頃に憧れた諸先輩方は、たとえ請負の仕事や、頼まれてやる仕事でも、必ずそれを「自分の仕事」にしていたんだな……と次第にわかってゆく中で、30代後半に書いた一冊でした。

で、それから四半世紀経った現在、とうの私自身はどんな仕事をしているのか。「自分の仕事」をつくることはできたのか。指差し確認しながら考えてみようと思います。

まず直近の仕事から。

今月上旬は、山梨県の清里に1週間滞在して、「三ツ木紀英さんに学ぶ対話型鑑賞」というワークショップを開いていました。

対話型鑑賞は、1980年代後半にMoMA(ニューヨーク近代美術館)で生まれたアートプログラムで、「VTS(Visual Thinking Strategies)」とも呼ばれています。子どもの美術館体験や、あるいは企業研修の場で聞いたことがある人がいるかも。

MoMAの教育部長を勤めていたフィリップ・ヤノウィン氏がつくり出した、絵画鑑賞を通じて「ともに考える力」を育てる手法です。

その彼の研修をガッツリ受けた日本人の一人が、アート・プランナーの三ツ木紀英さん。

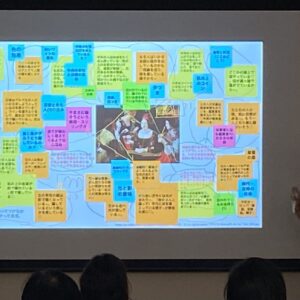

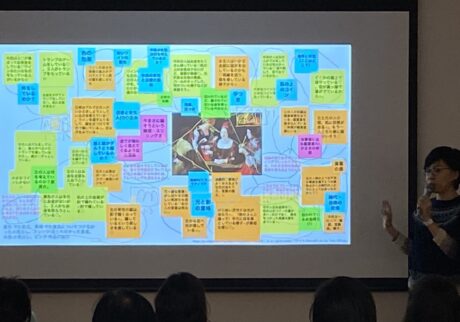

彼女は代表をつとめるNPO法人『芸術資源開発機構(ARDA)』を通じて、年間でたぶん100本以上、子どもから高齢者までたくさんの人と、アート作品を介した対話の場をつくっています。(写真は『ARDA』のサイトより)

対話型鑑賞とはなにか? 一枚の絵を複数名で見ながら、それぞれが気づいたことを言葉にしてゆきます。作品解説はしない。ファシリテーターは、絵の前で、相互作用性の高い鑑賞体験を可能にしてゆきます。

私が学び始めたのは3年前で、以来美術館に行く頻度も、一枚の絵の前に立っている時間も増えた。前より長く作品を見ているというのは、つまり「面白くなった」ということです。

でも「面白い作品」と「面白くない作品」があるわけではなくて、たとえば一枚の絵を通じて「いろんなことを感じ取る人」と、「目に映ってはいても頭や心まで届いていない人」がいる。

自戒を含んでさらに書くと、「面白くない作品」というより「面白くない人」がいるだけなんだな、という話になります。心の中で「つまらない」とか漏らしていたら、「君がつまらないのでは?」と伝えたい。自分に。

「人間がダメになったらすべてお終い」……というのは、昨今の社会状況を前に浮かんで来る個人的な気持ちですが、たとえば美術館や美術作品がたくさんある町より、心と頭がよく動く人、美しさや面白さを見出せる人が多く暮らしている町のほうが楽しそうだし、魅力的で、可能性も感じられるんじゃないか。

そんな社会で私は生きたい。

と書いているうちに長くなったので、「三ツ木紀英さんに学ぶ対話型鑑賞」と「自分の仕事」の話は、あとすこし後編に書きたいと思います。(#2につづく)

edit : Sayuri Otobe

文筆とファシリテーション 西村 佳哲