&EYES あの人が見つけたモノ、コト、ヒト。

引きのばせ、すべてを。連載コラム : 小林和人#3February 21, 2025

ある映画で、起き抜けの主人公が朝食のパンにビタミン剤を挟み、それをオレンジジュースで流し込む、というシーンがあってギョッとしたことを覚えている。しかもテレビを6台同時視聴しながら、という徹底ぶりである。

劇中では殺伐さの演出に過ぎなかったこの魔時短ぶりは、昨今の現実世界ではさらに加速し、いたるところで常態化してきている気がしてならない。

それこそ、映画は倍速、読書は要約、食事は粉末と、遠心分離機にかけられた「味わいの時間」は情報と栄養素だけが抽出され、もともとの主成分だったはずの「愉しみ」は、もはや残渣同然のような扱いになってはいないだろうか。

もちろん、効率化そのものは決して寒々しいものではなく、仕事や勉強(といっても教育全般ではない)の領域においては、むしろある程度は意識した方が良いという立場である。

ちなみに私は中学生の頃、期末テスト直前に父親の書棚から「24時間をどう使うか」や「効率的勉強法」について書かれた本を盗み読みしては現実逃避するという、完全に誤った時間の使い方と非効率な勉強法を実践していた記憶がある。

話が少し逸れたが、問題は、余暇の領域さえも効率追求の波に侵食されてきているということである。この状況を少しでも食い止めることができないかと危機感を覚えた私は、ある方法で「タイパ」社会に抗うことを始めた。

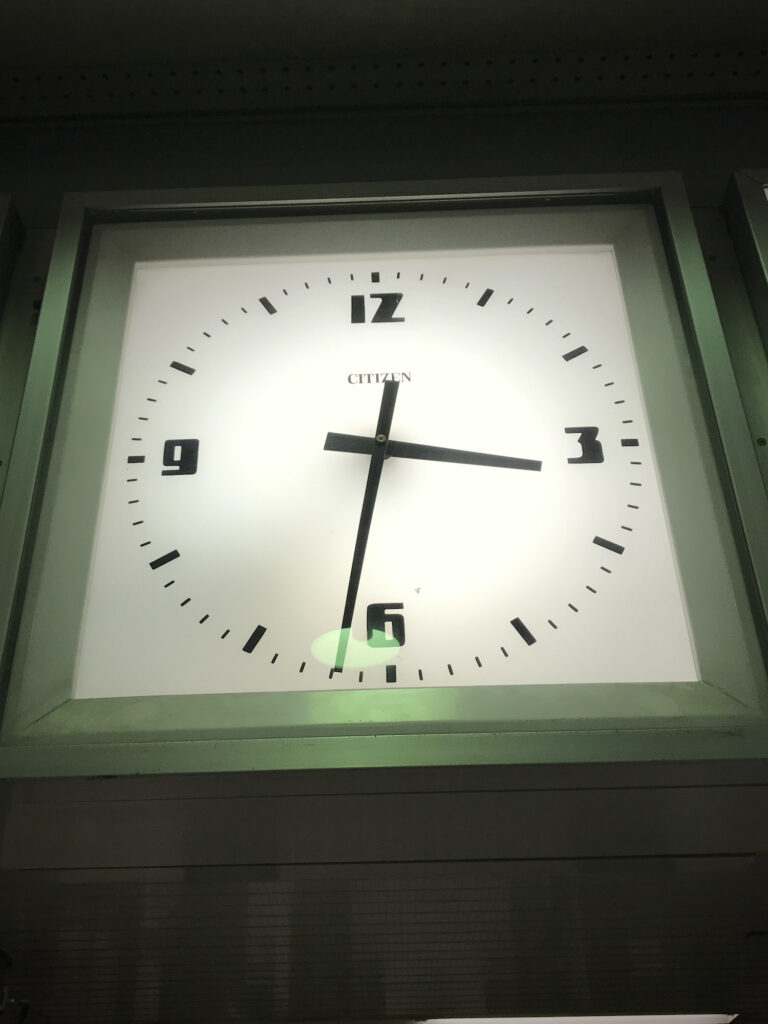

それが、世界を「クイズ化」するということである。それはつまり、目に映る事物を問いの対象に変換することで、そこにまつわる時間を引きのばすことである。

例えばこうだ。「この街路樹、枝ぶりがずいぶん良いけどなんだろう。桜じゃなさそうだし…」というクイズ化信号が脳内に発令されるや、そこから対象の観察と記憶のリファレンスの行き来が始まり、通りを歩いている間じゅうずっと街路樹だけで愉しめる、という訳である。

そうやって、「なんだろう」という答えへの渇きがクイズ化によって増幅されているぶん、最後に樹種札を見たときの「あ、ケヤキか!」という驚きとともに、樹形や葉の様子などの記憶はより深く刻まれるに違いない。

時には、クイズ化は事物のみならず人にも向かう。例えば、よく行く飲み屋で顔見知りの他のお客さんと話していたとする。たまたま高校時代の話題になって部活の話に差し掛かるや否や「あ、ちょっと待ってください…」と、そこでクイズ化回路が発動。「サッカー部、バスケ部、野球部、水泳部、新聞部、JAZZ研…。帰宅部の線もあるしな…。」と脳内は忙しい。第15答目くらいでようやく降参して正解を知ったときの「え、鳩レース部?」というカタルシスたるや、もはや尋常ではないだろう。もちろん相手にとっても答えた甲斐があるというものだ。

クイズ化という梃子によって、平坦な時間は引きのばされ隆起する。この高低差から生まれる熱こそ、タイパによって切り捨てられた「愉しみ」の素と同種であるといえるかもしれない。

万象を問いの対象に変換するクイズ化の実践。是非やってみようという向きには、あくまでも余暇の範疇でほどほどに、とお伝えしておこう。

edit : Sayuri Otobe

『Roundabout』『OUTBOUND』オーナー 小林 和人