ピエール・ボナールThis Month Artist: Pierre Bonnard / December 10, 2016

河内 タカ

1867 – 1947 / FRA

No. 037

19世紀末から20世紀前半にかけて活躍したポスト印象派とモダンアートの中間点に位置するフランスの画家。自身の日常生活や妻をモチーフに柔らかな色彩を効果的に用いた独自の表現様式を確立。日本絵画からの影響が色濃く反映されており、画家仲間からは「ジャポナール(日本かぶれ)」と呼ばれていたものの、ボナールの華麗な色彩表現は印象派とも日本の版画とも一線を画していた。

モザイクのような華やかな色彩に満たされた

ピエール・ボナールの浴室絵画

今年の夏に東京都美術館で行われた「ポンピドゥー・センター傑作展」の会場で20世紀初頭の作品群を観ながら、ある一枚の絵の前に立ち止まり「ああ〜、なんでこの人のことを自分の本に入れなかったんだろう・・」と深く後悔してしまったアーティストがいました。そのアーティストとはぼくが敬愛してやまないピエール・ボナールというフランス人画家です。ボナールの絵に出会ったのが大学2年生のとき、当時のぼくはイギリス人の現代アーティストであるハワード・ホジキンの作品に惚れ込み、彼の画集を図書館で読み漁っていたら、本の参照欄にボナールの作品との関係性が語ってあり、それ以来、ボナールという画家が気になってしょうがなくなっていったのです。

ピエール・ボナールは、ゴーギャンやゴッホと同じ「ポスト印象派」に属する画家なのですが、ゴッホやロートレックやモネやドガがそうだったように、彼もまた日本画や浮世絵に多大な影響を受け、「ジャポニズム」と呼ばれる日本風の要素を自身の絵にもかなり取り入れていました。奥行きのない平面的な描き方、調度品や家具の作為的な配置の仕方、単純化されたモチーフなど実に独特でしたが、ぼくがもっともびっくりしたとことは、点描画で知られるジョルジュ・スーラとも異なる複雑な色のレイヤーによって構築された複雑な画面でした。それは、至近距離で見ると様々な色が混在したパレットのようにごちゃごちゃと色が使われているにもかかわらず、少し離れて見ると精巧にできたモザイクのごとく統一感と穏やかさに満ち溢れていたのです。

そんなボナールの絵のもうひとつの特徴として挙げられるのが、室内や浴槽にいるひとりの女性が繰り返し描かれているところで、このモデルをつとめていたのが、マリア・ブールサンという名のボナールの若き奥さんでした。周囲からは〝マルト〟と呼ばれていた彼女は幼少の頃から病弱で、しかもかなりの潔癖性だったため室内で過ごすことが圧倒的に多く、1日に何度も入浴して過ごしていたそうです。そんなマルトのことを生涯こよなく愛していたボナールは、彼女ののんびりとした日常のサイクルが逆に絶好の絵のモチーフとなり、浴槽のすぐ横にイーゼルを立てて彼女の風呂の入浴中の姿などを丹念に描き続けました。制作にはかなりの年月が費やされ、その結果としてピンクや黄色といったカラフルな色彩に満たされた宝石箱のような「浴室絵画」が数多く産み落とされたというわけです。

ボナールの絵というのはどこか謎めいていて、なぜこの構図なのかとか、どこか統合性のない塗り方とかいろいろと奇妙なところが多くて、例えば、身体やテーブルや浴槽が中央でなく画面から押し出されたようになっていたり、マルトの表情がほとんど認識できないまで顔がコテコテに塗りつぶしてあったりという具合なんですが、ともかく、柔らかな暖色で満たされた彼の描きあげた画面は、それまでの西洋の絵画になかったようなオリジナリティに溢れていました。

当初はパリに住んでいたものの、マルトの身体や心を気遣って1925年に南仏のル・カンネという静かな町に家を構えたことによって、輝きに満ちた南仏の光に満ちた住空間という自身にとってもこの上ない環境を手にいれたピエール・ボナール。ゴッホにしろ、セザンヌにしろ、マティスにしろ、パリ時代は比較的暗い色調で描いていた画家たちが、南仏に移り住んだ後、それぞれが皆一様に劇的に明るい色調になっていったことは、西洋画の歴史の流れにとってもすごく画期的な出来事だったはずですが、中でもこのボナールほどそんな南仏の躍動感に満ちた光を自身の作品に取り入れることができた画家はいなかったのではないかと思うのです。

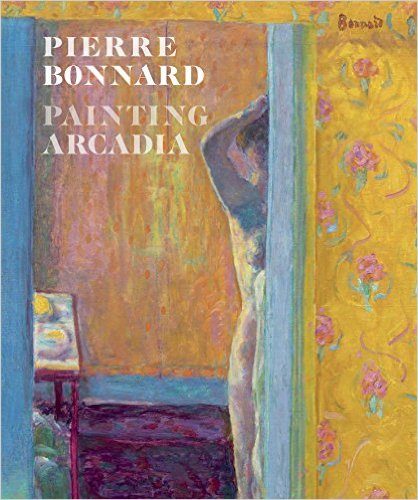

『Pierre Bonnard: Painting Arcadia』(Prestel Publishing)ポスト印象派とモダンアートの橋渡し的存在であったピエール・ボナール。妻・マルトを描いたものを含む有名作から、めったに見ることのできない貴重な作品まで、色とりどりのイラストとともに彼の生涯を辿る一冊。

文/河内 タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。