MOVIE 私の好きな、あの映画。

極私的・偏愛映画論『彼岸花』選・文/山本忠臣(『gallery yamahon』店主、ギャラリスト) / September 22, 2018

This Month Theme“つくりのいいもの”との生活が描かれている。

インテリアも含めた家庭の理想像。

音楽に興味を持ち出した中学生の頃、流行の歌謡曲のギターやベース音だけを拾い聴きし、歌以外の音楽の愉しみを覚えた。そんな頃、愉しみ? だったかどうかはわからないが、テレビ番組やCMで焼き物を眼で拾ってしまう癖のようなものがあった。

製陶所を営む我が家では料理番組やお茶漬けのコマーシャルなどに、度々登場する両親の作る器を茶の間で見て談笑するそんな家庭だったことがきっかけだろう。それからも映画やテレビ、雑誌を見るとなんとなく器を探してしまう習慣、つまり“器好き”が作られたのはそれがきっかけかも知れない。

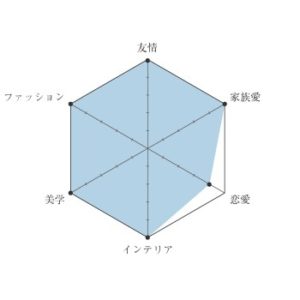

そんな私が今回のお題「“つくりのいいもの”との生活が描かれている」で真っ先に頭に浮んだ映画は小津安二郎監督の『彼岸花』。巨匠、小津作品とあってご存知の方も多いだろうが、派手なアクションもなく、スリリングな事件が起きることもないホームドラマは情報という刺激を求める今の時代にあっては案外、手に取られることは少ないのかも知れない。1958年に公開されたこの『彼岸花』は小津監督の初となるカラー映画で、それまでのモノクロ作品で完成されていたローポジションのカメラアングルに加えて、有名な「赤い薬缶」で例えられるように色彩が効果的に散りばめられ、60年経った今も色褪せない。小津監督は撮影には必ず自分自身でカメラを覗き込み、厳密に構図を決定した。重要な居酒屋のシーンや食卓の場面では一見無造作に置かれた食器にも色や形、すべてのバランスを考えた上で上質な本物だけを使った。日本家屋での座り芝居を見せるのに好都合と言われるローポジションは実は器を見ることにおいてもとても良いアングルで、和食器が好きな私は網目文様の酒盃や赤絵徳利などの酒器には特に目を奪われてしまう。ついつい物に執着してしまったが、小津の言葉にこんな名言がある。「全部見せたらお終いだ。隠せ、隠せ」である。役者の演技やセリフにすべてを語らすことなく、大切なことは余白に込めて、鑑賞者の想像力に委ねる。日中戦争を戦場で体験した小津にとってこの映画は家族像、インテリアも含めた家庭の理想を描いたように思える。

『彼岸花』

Higan-Bana

Director

小津安二郎

Screenwriter

野田高梧

小津安二郎

Year

1958年

Running Time

118分

Blu-ray ¥4,700+税 発売中

発売元:松竹 販売元:松竹 (C) 1958/2013 松竹株式会社

『gallery yamahon』店主、ギャラリスト、建築家 山本 忠臣