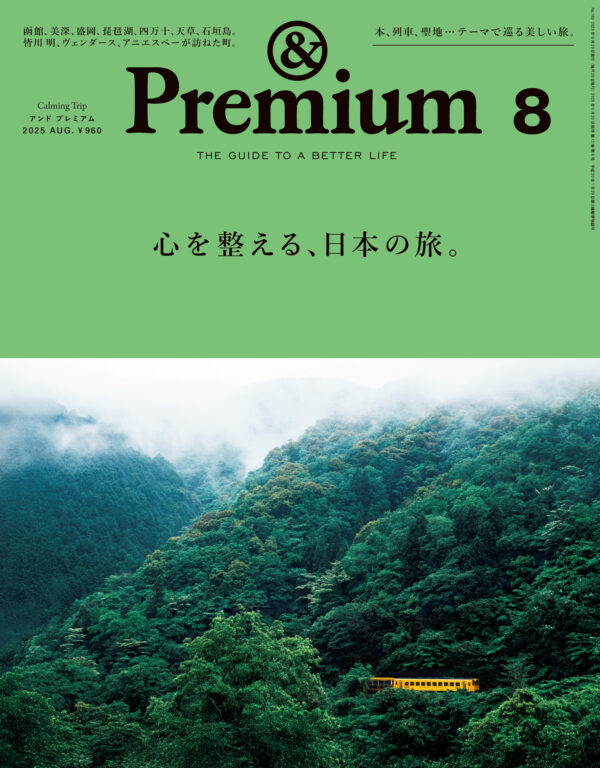

TRAVEL あの町で。

高知・四万十町から愛媛・宇和島へ。のんびりと列車に揺られる旅。September 10, 2025

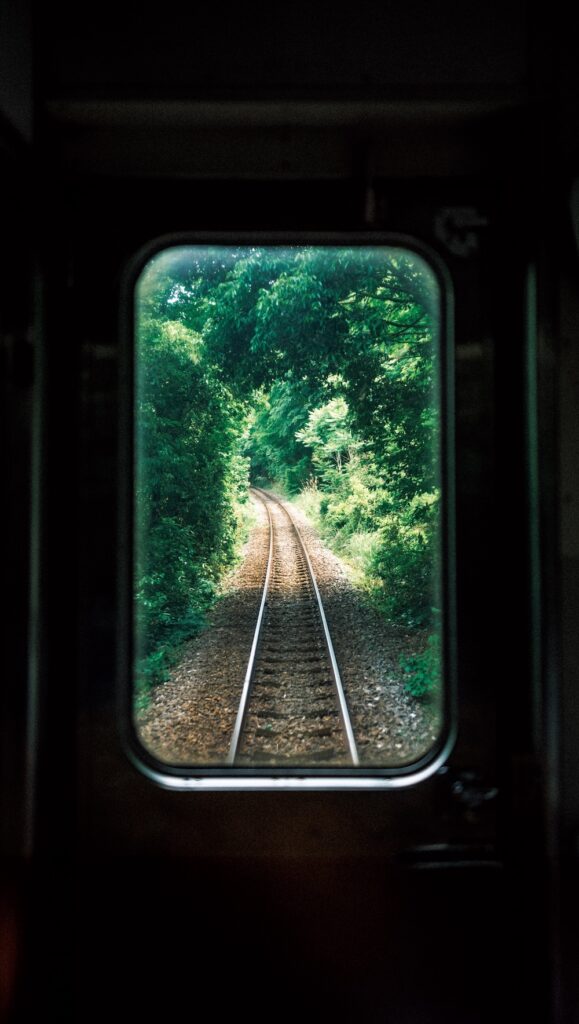

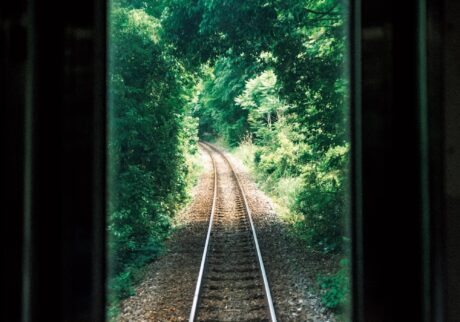

高知県の四万十町と愛媛県宇和島市を結ぶJR四国の鉄道、予土線。その魅力は日本三大清流のひとつといわれる四万十川の絶景や里山の原風景を楽しめること。そこかしこに景勝地が広がるローカル線に揺られて、のんびりと、ぼんやりと窓外の景色を楽しむ。ゆるやかに心がほどけていく列車の旅に出かけた。

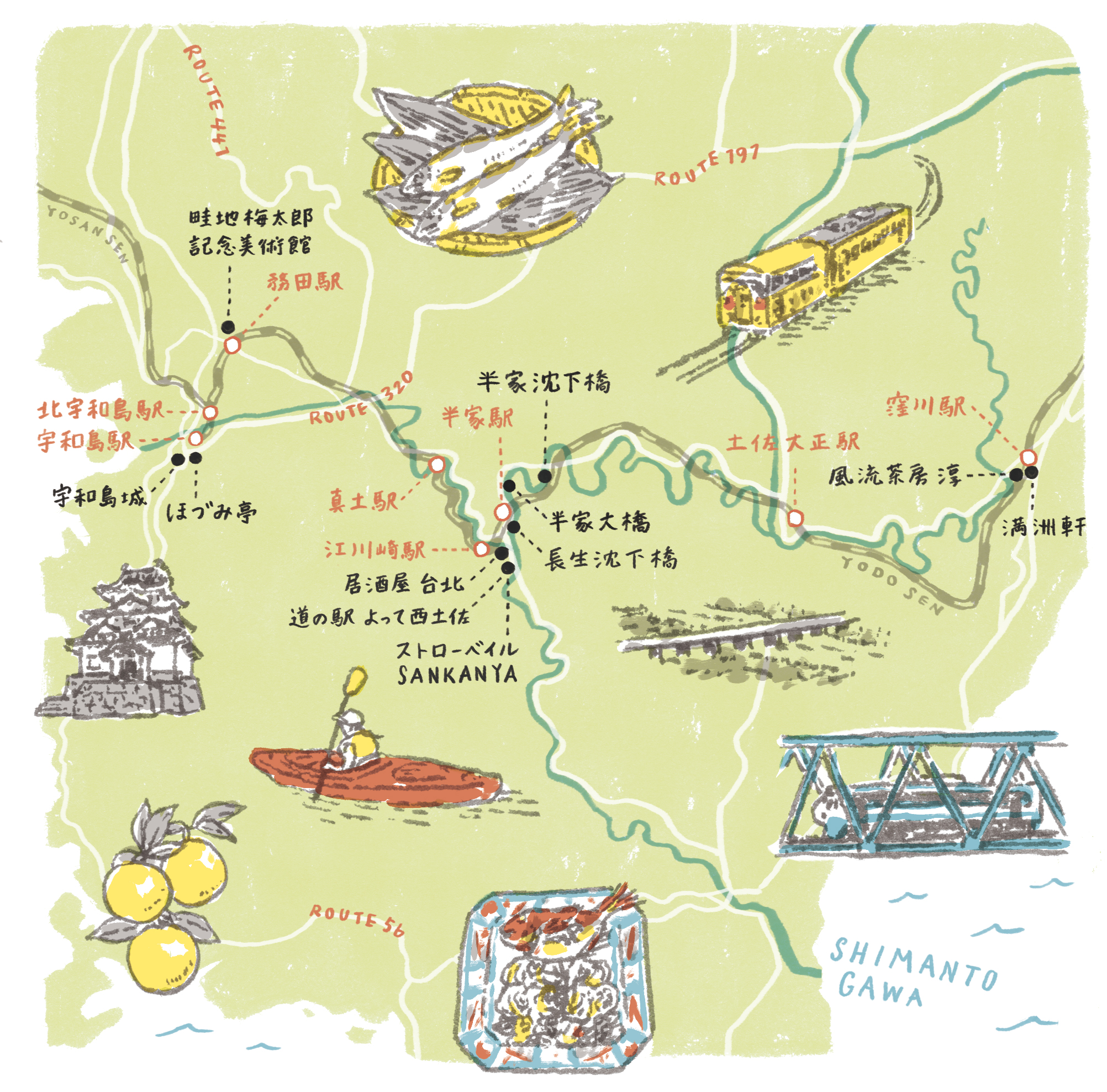

四万十川の雄大な自然を堪能できる十川駅から半家駅間。予土線には「予土線3兄弟」と呼ばれる3種類の観光列車があり、橋梁を走るのはプラモデル・フィギュアメーカー海洋堂が手がけたホビートレイン「かっぱうようよ号」。四万十川に伝わるかっぱ伝説をモチーフに、車体には清らかな川を楽しむかっぱたちが描かれる。観光列車をはじめ、予土線の運行は本数が限られているので、気になる列車は計画的に乗車するのがおすすめ。

ローカル線に揺られて 四万十川の大自然を満喫。

旅を計画するときにまず考えるのはどんな旅にするか。一か所にずっと滞在するのか、車で気ままに回るのか、それとも列車でのんびり巡るのか。今回、四国を旅するにあたり、高知県と愛媛県を結ぶ予土線という小さなローカル線を選んだのは、少し不自由な旅がしてみたかったから。日本最後の清流といわれる四万十川に沿って走る予土線は、車窓から四万十川の絶景を堪能することができるのが最大の魅力だが、この路線、運行は1日に数本しかない。乗り遅れたら3、4時間待ち、うっかり乗り過ごしてもすぐには戻れない。単線の1車両ワンマン運転。“ローカル線”という響きのユルさとは裏腹に、ある意味、緊張感が漂う列車でもある。それでも心を穏やかにする旅には都会の“利便性”を忘れる環境に身を置くことも大事なこと。数分おきに来る列車の時刻表に慣れた人ならなおさら。早朝から深夜まで稼働し続ける都会にいると、むしろ時間の感覚や価値を忘れがちだ。ローカル線はその不便さによって大切な時間に対する感覚を呼び起こしてくれるものかもしれない。とはいえ、ひとたび乗り込めば、ただそこにいればいい。車を運転する緊張感で外の景色を存分に楽しめないなんてこともなく、列車旅は窓外の景色だけをのんびりと、心ゆくまで眺めていられるのだ(片手にビールだっていい)。

窪川駅と宇和島駅間を結ぶ予土線の駅数は22駅。高知県側に10駅、愛媛県側に12駅あり、片道は約2時間強となる。予土線が地元民だけでなく、観光列車として人気を集めるのは、普通車両以外の「予土線3兄弟」と呼ばれるユニークな車両にある。長男の「しまんトロッコ」は山吹色のボディが特徴。普通車両と、期間限定でトロッコ車両が付いて2両編成となる。次男は、四万十川に伝わるかっぱ伝説がモチーフとなった海洋堂ホビートレイン「かっぱうようよ号」。三男は0系新幹線をモチーフにした「鉄道ホビートレイン」と、「鉄オタ」たちの興奮冷めやらない列車になっている。

ということで、窪川駅から乗車し、宇和島を目指す。窪川駅~江川崎駅までの区間は1日に4本しかない。この日乗った車両は、黄色い長男の「しまんトロッコ」だった。乗客は買い物袋を提げた地元民や観光客、外国人バックパッカー、大きなカメラを持った「撮り鉄」たちが入り交じる。窪川駅を出発してしばらくしたところで隣の女性と目が合い、「どちらまで行くんですか?」と聞いてみる。「そこまで買い物にきたんよ」と笑顔で教えてくれる。手に持ったビニール袋から食料品とペット用の餌が見えた。「ほいたらね」と言って女性は次の駅で降りていった。市民の足として1974年に全線開通された予土線は、今もなおその面影を残している。

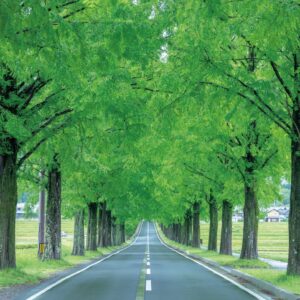

出発してから30分を過ぎた頃、家々が点在していた里山の風景は徐々に山と四万十川だけになった。深い緑色をした清流はところどころ透き通って見える。十川駅付近からは人けがなくなり、民家も見あたらない。雄大な四万十川と大自然のパノラマだけが続いていく。

雄大な眺めと里山の景色、 人々の暮らしを垣間見る。

予土線の高知県内区間は、ほぼ全区間で四万十川に沿っている。約196㎞に及ぶ西日本最長の大河は、山間をゆったりと大きな蛇行を繰り返しながら進み、太平洋に流れ出る。特に土佐大正駅から江川崎駅間では、蛇行する四万十川を貫くように走り、トンネルを抜けるたびに四万十川の流れが車窓の右に左にと入れ替わる。新緑の山間を縫うように流れる四万十川の風景は飽きることはない。観光客はといえば、次はこちら、おお、次はこっちだと身を乗り出し、右の景色、左の景色とカメラを向ける。四万十川の絶景を見逃すまいと1車両という小さな空間で、見ず知らずの者同士が右に左に一緒に揺られる姿は妙な連帯感も生まれ、まるで一つのアトラクションに乗り合わせたようで楽しい。

本来はこのまま宇和島まで行く予定だったが、急遽途中下車をしたくなって降りてみた。時刻表と睨めっこしてここなら行けそうと勢いで降りたのが、半家駅。思わず二度見する、インパクトのある駅名。その上、周辺には何もない。予土線はどの駅もひなびた小さな駅ばかりで、ほぼ無人駅ということもあって「えきノート」という伝言帳が存在する。路線からのお知らせや乗客らの旅の思い出やスケッチ、思い思いの言葉が綴られていて、これだけ通信の発達した時代にアナログなやりとりがかえって印象に残る。半家駅は小高い丘の上にあり、国道に出るには急勾配の階段を下りなければならない。遠くで作業していた高齢の男性に話しかけてみる。「なにしに来たが?」とびっくりされるも、駅名で会話が弾むと「平家の隠れ里」だという。詳しく聞けば、平家の落人が源氏の追い討ちから逃れるために「平」の一を下にずらして「半」とし、半家としたという説が地名の由来。そんな深い意味があったとは。でもやはり、その響きから“珍読駅”としてテレビでよく紹介されるそうだ。

その隣の江川崎駅は予土線の中でも比較的大きく、ホームの両サイドに線路が2線ある。だいたいここで時間調整として数分停車するので、その間にトイレ休憩や撮影タイムとしても活用できる。乗客もぐっと増え、宇和島行きの時刻表は1日8本に。その2つ先の真土駅からは愛媛に入る。車窓の景色は大自然の四万十川から、徐々に里山の風景へと変わっていく。民家のすぐそばを走り、田んぼや畑の中を走り抜ける。伊予宮野下駅では地元の高校生が大人数で乗車してきた。会話に耳を傾けてみる。携帯電話をいじりながら話す姿はどこも変わらない。これまで雄大な自然の中を走ってきた非日常感は薄れるが、その土地の人々の暮らしが垣間見られるのもローカル線の醍醐味。終点の宇和島駅に近づく頃にはすっかりと日常に溶け込む列車になっていた。

車ほど自由が利かない列車旅。ならばちょっと不便なくらいのローカル線がいい。しばらく来そうもない次の列車を待つ間にふらっと立ち寄った場所で誰かと交流し、心がほぐれることもある。列車に揺られ、ぼんやりと車窓を眺めるだけのあてどのない旅。ただし、時刻表だけはあらかじめ確認を。

JR予土線への乗車は高知駅から特急あしずりで約1時間、窪川駅へ。駅順は窪川駅、若井駅、家地川駅、打井川駅、土佐大正駅、土佐昭和駅、十川駅、半家駅、江川崎駅、西ヶ方駅、真土駅、吉野生駅、松丸駅、出目駅、近永駅、深田駅、大内駅、二名駅、伊予宮野下駅、務田駅、北宇和島駅、宇和島駅となる。愛媛県側から乗車する際には宇和島駅が始発。運行本数は窪川駅~江川崎駅までは1日4本、江川崎駅~宇和島駅までは1日8本。

photo : Tetsuya Ito illustration : naohiga edit & text : Chizuru Atsuta