TRAVEL あの町で。

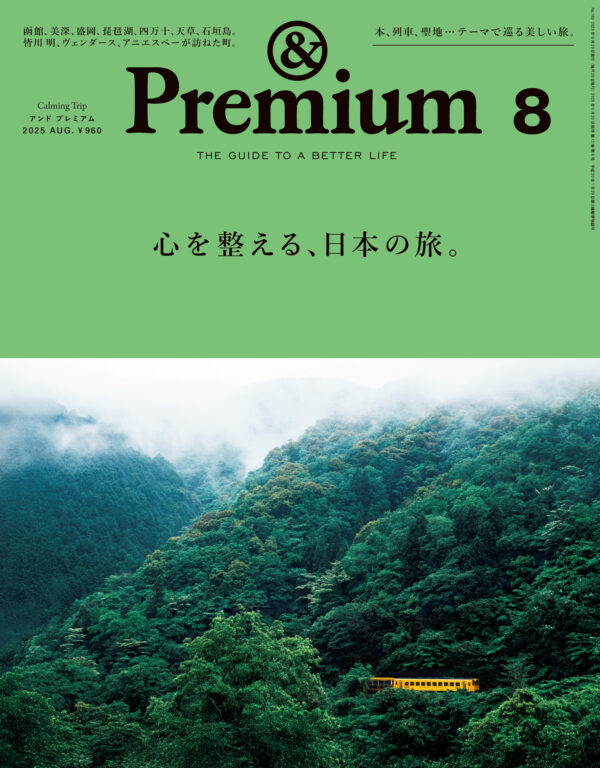

滋賀・奥琵琶湖で聖なる水辺を歩く旅。August 09, 2025

面積、水量、歴史の長さいずれも日本一の規模で、エリアによってその表情を変える琵琶湖。なかでも奥琵琶湖と呼ばれる北部は幻想的。偉大なマザーレイクに、心静かに向き合える。

日本最大の湖、琵琶湖。その懐の深さ。

その広大さはまるで海のようだが、荒々しさは皆無で、どこまでも静謐。マザーレイクと呼ばれるに相応しい安定した佇まいと凜とした美しさに、思わず眼を奪われ、心を摑まれる。琵琶湖のまわりに人間が住み着いたのは数万年前かららしいが、いつの時代の湖畔に立つ人も、同じように感じられたのではないか。

琵琶湖は、地球上で20ほどしかない〝古代湖〟のひとつだ。10万年以上存在している湖をそう呼ぶが、琵琶湖が誕生したのはその定義を遥かに上回る400万年前。地球規模で貴重なこのような自然環境が、僻地でも秘境でもなく、人々の生活と密着しているというのが、また稀有なのだ。

400本以上の河川から流入する275億tの貯水量は国内随一。琵琶湖は「近畿の水瓶」の異名のとおり、京都や大阪をはじめとする近畿地方の、実に1400万人もの生活用水をまかなっている。滋賀県の真ん中に位置し、県の面積の6分の1を占めるほどの面積で、日本海と太平洋、どちらの気候の影響も受けている。その複雑な環境が生物の多様性をもたらし、60超の固有種を含む2400もの種が生息している。

湖岸の風景は砂浜地帯やヨシ帯などエリアごとに異なる様相をしており、殊、北部においては岩礁が多いのが特徴。琵琶湖のなかでも特に深い水深(最大水深104m!)と、湖岸まで迫る深い緑の山とが織りなす起伏、そして雨雪が多い地域ゆえの湿気を含んだ空気、立ち込めるもやとが相まって、どこか神秘的な雰囲気。琵琶湖周辺の各地に龍神信仰があったというが、なるほど、確かに龍が現れそうな気配だ。

今回の旅で歩いたのは、この奥琵琶湖のエリア。湖西から湖北、湖東まで、湖の北半分を湖岸をなぞるようにして巡った。

スタートは、湖西の『白鬚神社』から。創建2000年余という近江最古の神社が湖岸にあり、湖沿いを走る国道を挟んだ湖中に、朱塗りの大鳥居が浮かぶ。鳥居は神域と俗界の結界とされるが、この場合、陸側の社殿はさることながら、琵琶湖も聖域ということになるだろうか。そんなことを考えながら青空に映える朱の鳥居、グリーンからブルーに変わる湖のグラデーションを眺めていると、心が晴れやかに浄化されていくよう。きっとこれは、旅のいい幸先だ。

『白鬚神社』から車で20分ほど北上すると、今津港に到着。ここから、パワースポットとして名高い竹生島へ渡るクルーズ船が出ているのだ。竹生島は無人島ながら『宝厳寺』や『都久夫須麻神社』で構成された、島全体が神域、水上のサンクチュアリだ。神社には湖に向かって開けている龍神拝所があり、その先には湖に突き出した格好でやはり鳥居が立っている。それぞれに名前と願い事を書いた2枚の土器を投げ、うまく鳥居をくぐると願い事が成就するといわれており、鳥居のたもとの地面は土器の破片でいっぱい。絶景に向かって土器を放り、それが空中を飛んでガシャンと割れる様に爽快感があるからか、訪れた皆が楽しそうに挑戦していた。

水とともに生きる、近江の人々。

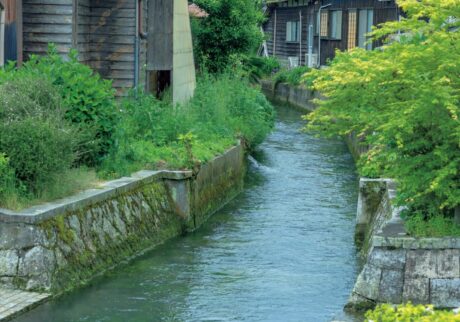

高島市の針江には、昔ながらの独自の水の文化が残っている。集落の約100戸が自宅にそれぞれ「川端」と呼ばれる炊事場を持っており、年間通して約14℃を保っている湧き水を、水汲みに、洗顔に、料理に、冷蔵庫代わりにと、生活全般で利用してきた。各川端は集落全体を網目状に流れる水路に直結しているため、上流の人は下流の人を思い、下流の人は上流の人を信頼することで、水を共有してきたのだ。

「ここでは水が循環しているのが目に見える。人と人が、そして人と水がつながっているということが、説明しなくても感覚的にわかるんです」

針江の住民でありガイドを務める前田啓子さんが、集落を案内しながらそう説明してくれた。

比良連峰の雪解け水や雨水が山中に浸透し、数十年かけて濾過して針江に、そこから針江大川を経て琵琶湖へと流れていく。そして最後は、大阪湾から太平洋へ。

「隣人、隣県の人、ひいては世界中の人も使う水。それが水蒸気になり、雲になり、雨雪になり、その水がいずれまた、ここに還ってきます。水を綺麗に使うことは結局、自分自身に還ってくるということです」

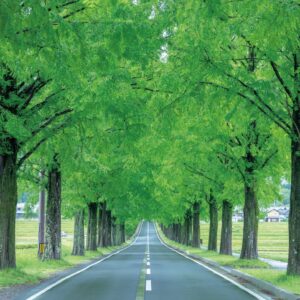

「奥琵琶湖パークウェイ」として整備されたドライブコースは、琵琶湖の北岸にある。このあたりの琵琶湖の幽玄な風景は、近寄りがたい気高さと、こちらに寄り添ってくれるような緊密さのどちらの雰囲気も併せ持ち、湖西のからりと明るい砂浜地帯とはひと味違った趣がある。道中見かけた釣り人や散策する人も、たいがいひとり。大人数で賑やかに、というよりは、ひとり思索に耽るのが似合うのが奥琵琶湖だ。

昔ながらの町並みを残すかつての宿場町を見たくて、そのまま湖東へと向かう。長浜市には、中山道と北陸を結ぶ北国街道に、木之本宿がある。昭和の初め頃まで街道の真ん中に流れていた川は現在は埋め立てられているものの、江戸時代から続く酒や醤油の醸造元、商家などの古い建物が当時の様子を偲ばせる。

そこから南に下った米原市の醒井宿は、中山道の宿場町。こちらには今でも街道に沿って地蔵川が流れている。ささやかなせせらぎがなんとも耳に心地いい。運よく、初夏の風物詩、梅花藻を見られた。川中の藻が、梅の花に似た可憐な白い小花をちらちらと咲かせている。水温が14℃程度に保たれた清流でしか生育しないため、全国的にも限られた場所でしか見られないこの花は、針江の水路でも咲きかけていた。

水は生命の故郷だ。海や川の近くで育った人は、水のないところでは気持ちがどこか落ち着かず、無性にそれが恋しくなるという。それはとりもなおさず、生き物としての本能が機能しているということなのだろう。それが琵琶湖ならどうか。内陸にある針江や木之本、醒井からは琵琶湖は見えない。けれど、湧き水や小川を通じて、琵琶湖の存在はいつでもそばに感じることができる。いつもそこに必ずあるという大きな安心感が、心を安らかに鎮静してくれる。

東京から琵琶湖へは、湖東側にはJR米原駅から、湖西側であればJR大津駅からアクセスし、いずれかの駅からレンタカーを借りるのが便利。琵琶湖1周は約200㎞で、所要時間は車で約4時間。電車なら、琵琶湖を1周するJR琵琶湖環状線(湖西線および北陸本線)を利用してもいい。琵琶湖を1周するサイクリングコース「ビワイチ」も近年人気が上がっている。

photo : Norio Kidera illustration : naohiga edit & text : Mick Nomura (photopicnic)