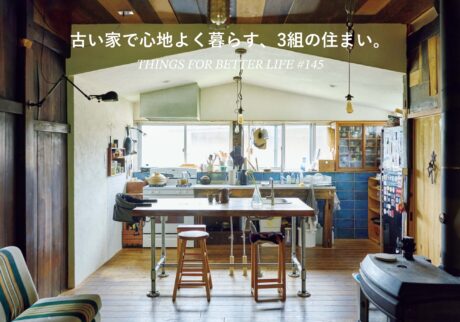

&EYES あの人が見つけたモノ、コト、ヒト。

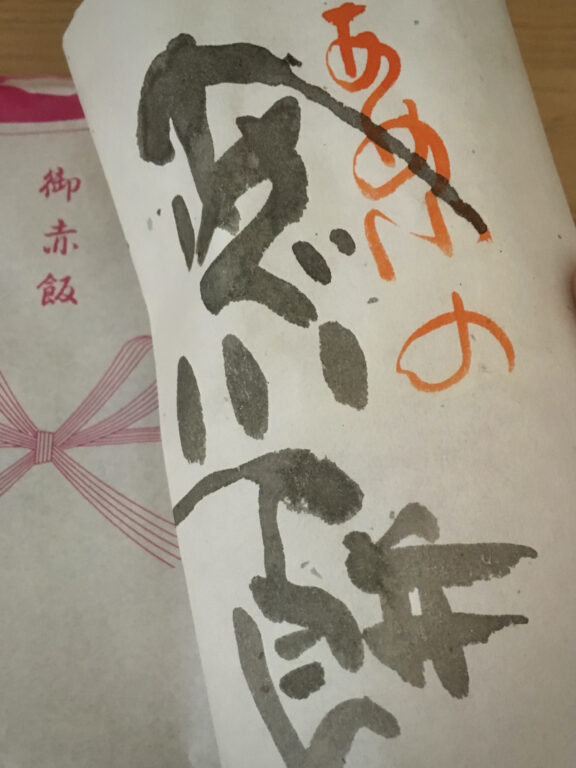

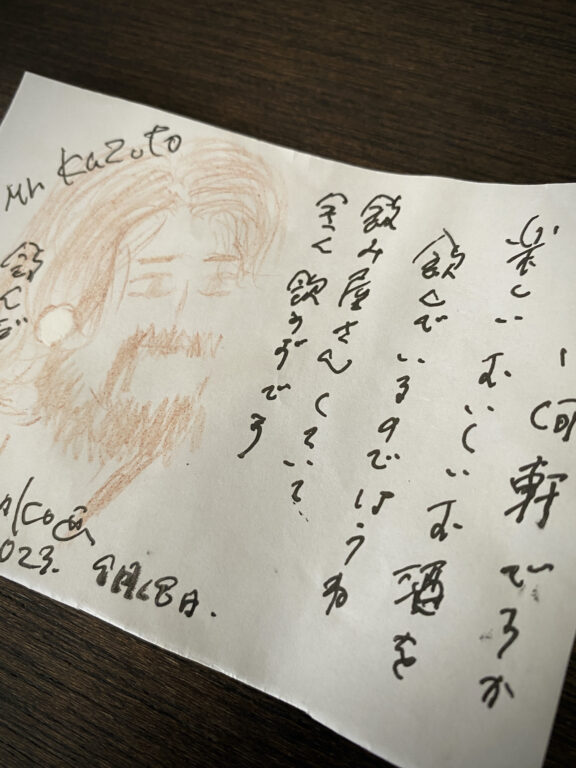

「読めな良さ」について。 連載コラム : 小林和人#2February 14, 2025

幼い頃、ご近所さんに手紙を書いたことがある。

といってもまだ学校で文字を習う前のことなので、文字というものが決められたルールの共有によって成立していることすら知らなかった。

それで、どうしたかといえば「こんにちは、おげんきですか?」と唱えながら、ボールペンの試し書きのようなくるくるとした波線をひたすら書く、という独自の言語によって紙を埋め、一応の完成とした。線に込められたメッセージは、書いていた時の楽しさと一緒に読む側に自ずと伝わるものと、信じて疑わなかったのだと思う。

手紙を受け取ったご近所さんの反応がどのようなものだったかは覚えていないが、まさかイタズラではなくて真面目に書いた手紙だとはよもや思わなかっただろう。

その後、学校に通うようになって身綺麗な文字を手本に書く訓練を重ね、社会的な文字を一応は書くことができるようになるものの、線に何らかのグルーヴが込められることで、「文字たり得るかもしれない」という幼少期の発想は、いまだに私の中のどこかで消えずに残っている。

だからかどうかは分からないが、文字には判読性の高さによる「読み良さ」だけではなく、判読性の低さがもたらす良さ、すなわち「読めな良さ」という価値も存在するのではないかと思っている節がある。

「読み良さ」のある文字は、確かに読んでいて好ましい印象を受ける。しかし、地面から生えたひょろりとした細い棒きれが数本だけで意味という屋根をかろうじて支えている、というような弱々しい文字や、無重力の空間にぶちまけた無数のマッチ棒が漂っているような散らばりのある文字、あるいは絡まった糸くずのような文字、そういったメロウネスを帯びた文字に出合うと、その「読めな良さ」の風情に、思わずしみじみしてしまう。

文字の法則的な羅列によって形成された文章のことを、我々は「text(テキスト、またはテクスト)」と呼び、一方で質感や手ざわりといった触感的な分野にまつわる「texture(テクスチャ、またはテクスチャー)」という言葉がある。

逆のベクトルを向いているようにも思えるこの二つの言葉だが、語感や綴りで印象が重なる部分も無くはない。もしかすると語源の共通項があるかもしれないと思い、試しにオンラインの英語語源辞典で検索してみると、いずれも同じインド・ヨーロッパ祖語の古い単語が関わっているという記述が見つかった。

それが「織る、製造する、柳や枝の枠組みを作る」といった意味を含む「teks」という言葉である。言語的・意味的領域を象徴する言葉である「text」と、方や、非言語的・非意味的領域に繋がる言葉である「texture」が、同一の語句から派生しているという事実は興味深い。

「読めな良さ」のある文字を眺めていると、もともと染み付いていた意味は蒸散し、文字の羅列は単なる痕跡の集積へと移ろい、気付けばその質感を目で撫でているような感覚に陥る。

もしかすると、文字は判読性を手放して抽象化を経ることで、意味の領域と非意味の領域を繋ぐ“小窓”のような存在に移行するのではないだろうか。

我々を意味のくびきから解き、ぼんやりとした世界に誘う「読めな良さ」を肴に、今宵、一献傾けるのも悪くない。

edit : Sayuri Otobe

『Roundabout』『OUTBOUND』オーナー 小林 和人