FASHION 自分の好きを身に着ける。

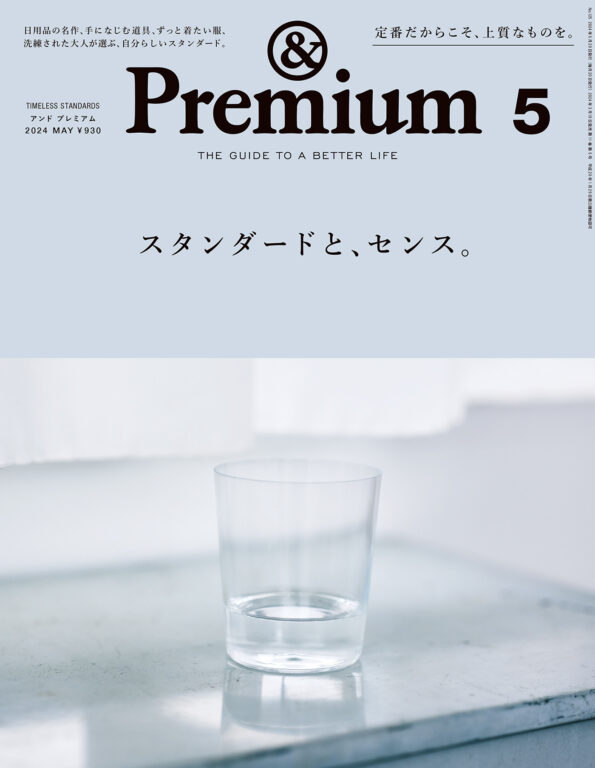

〈エイトン〉ディレクター・久﨑康晴さんの服づくり。スタンダードを作る人の、センスの源。May 19, 2025

日常に使うものを作り出している人たちは、何をスタンダードと思い、そのセンスは、どのように培われてきたのか。ファッション、日用品、家具、それぞれの分野の作り手に、スタンダードとセンスについて話を聞きました。

2024年5月号「スタンダードと、センス」より、〈エイトン〉ディレクター・久﨑康晴さんのインタビューをWEBで特別に公開します。

日本の美学や技術を結ぶ、スタンダードな服づくり。

スタンダードな服は“何かが違う”ディテールが着る者の心をつかむ。それがセンスだとすると、365日愛用できる定番アイテムの新ブランド〈エイトンステイプルズ〉や、タイムレスなデザインを目指す〈エイトン〉の服には、言葉にできない違いが宿っている。ディレクターの久﨑康晴さんにその違いがどこから来るのかを聞いてみた。

「正直、僕にもよくわからないんです。ただ、幼少期に『原色日本の美術』とか写真がたくさん載っている図鑑をめくっていたことや、母親が『暮しの手帖』を愛読していて、デュラレックスのコップなどがある家だったことが、今に至る最初の芽かもしれません」

高校時代に飲食店でアルバイトを始めて食に目覚めたのも大きかった。情報誌もあまりない頃。自分の足で店を探すのに夢中だった。

「古書店で手に入れた、食味研究家の森須滋郎の『一汁三菜』や『うまいものには目がなくて』を読んで、背伸びして高級店で昼食を食べたり、すきやばし次郎のネタ箱についての本で魚の写真を眺めたり。20代になると岡倉天心の『茶の本』、建築家の吉田五十八や作庭家の重森三玲の写真集を見て、日本の美しさに傾倒していきました。ちょうど全国の生地や染めの工場に足しげく通って職人たちと話をし、その土地のおいしいものを食べていた頃。結局幼少期やその時代に愛読していた本をまだめくっていて、それが今もものづくりの参考になっているのかなと思います」

久﨑さんをさらに日本の美学へと引き寄せたのは、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』だ。

「海外に住んでいた日本が好きな人に薦められて読んだんです。黒色といっても光があたる部分とそうでない部分、その間のグラデーションなど多彩な色がある。光と色の関係などさまざまなことを教えられました」

本や写真から着想した色は何の植物で染めると出るのか、光を反射したり吸い込んだりするとどんな色に見えるのか、それにはどういう糸や生地がふさわしいのか。繊維、染色、仕上げには深い相互関係があり、納得がいくまでテストを繰り返す。天然繊維やボタニカル染めはバランスが難しく、思い通りにならないことばかり。でも天然のものを扱う生地づくりは、和食の世界に似ている。

「ごく普通の鯖に手をかけて、最終的には大間の鮪よりもおいしく仕上げる。その発想で作った生地は今もずっと作り続けている定番です。つまり、元々ウールが持っている可能性を技術で最大限に引き出すと、風合いがすごく良くなって、しかもコシが出るんです」

見るものも食べるものも、遠くにある何かより身の回りにあるものがかっこよくておいしい。クチュールよりも日常着に惹かれる。その思いの源に日本の美の概念で磨きをかけたのが、久﨑さんのセンスなのかもしれない。

久﨑康晴 Yasuharu Kuzaki〈エイトン〉ディレクター

1969年生まれ、大阪府出身。ディレクター。国内のアパレルブランドのディレクターを経て、2016年秋冬よりユニセックスブランド〈エイトン〉を、’23年11月より〈エイトンステイプルズ〉をスタートさせる。

photo : Shinsaku Kato text : Akane Watanuki edit : Wakako Miyake