LIFESTYLE ベターライフな暮らしのこと。

築70年以上の古民家を、DIYでモダニズム住宅に。フォトグラファー・柿崎豪さんの住まいの整え方。February 13, 2025

古い家には人を惹きつける不思議な味わいがあります。その“古さ”を楽しみつつ、自分たちの暮らしに合う部屋に整えたい。DIYで築70年超えの古民家を甦らせたり、築50年の集合住宅をすっきり改築するなど、温故知新を実践した4組の住まいを最新号「部屋と心を、整える」より特別に公開します。

手作りの内装と家具に、生き方のセンスが映し出される。

横須賀は崖の多い港町。フォトグラファー柿崎豪さんの家も急勾配の細道沿い、木々に囲まれ立っていた。

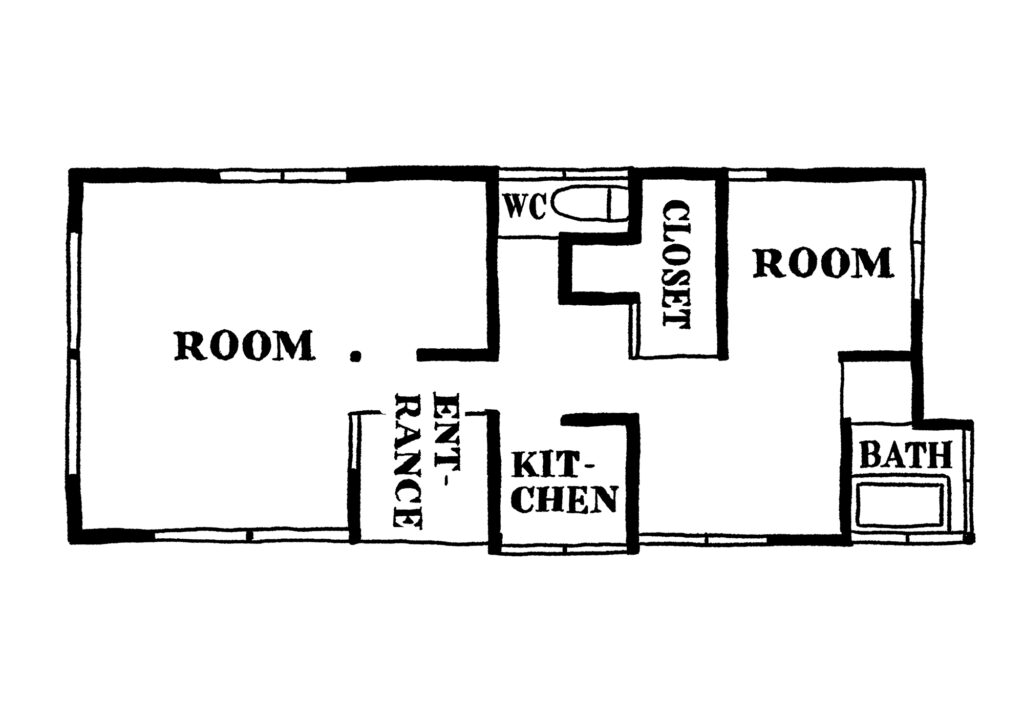

「一番古い登記が1950年代だそうです。リノベーションが自由で原状復帰しなくていい、という賃貸物件でした」と柿崎さん。2021年5月に契約、自分で壁や天井を取り除き、床を板張りにするなど、一人で大きな改修を行った。区切られた間取りをシンプルな1LDKに。10月に東京から引っ越し。暮らしながらも手を加え、家具や収納、サウナ小屋まで自作。

「もともと、ものづくりは好きでしたけれど、ここまで大きいものは初めて。またここまで古い家に住むことも想定していませんでした」と笑う。「僕は山形出身で、自然の中の木などを使って何でも自由に作っていいような環境で育ってきました。東京ではなかなかその自由はなくて、ストレスはあったかもしれません。冬は寒くて、建物には歪みがあって、虫も隙間風も否応なく入ってくるけれど、ここの暮らしはシンプルでいいです」

軒下のトタンを外して高窓を作り、明るくなった寝室。壁にラワンベニヤを張り、和室の窓とタイルを敷いたスペースもあるコージーな設えである。モダニズム建築の名作、吉村順三の自邸を思わせますね、と言うと「はい、実は結構意識して作りました」とはにかんだ。吉村は《少ない材料で豊富な空間をつくるのが、建築の本当の魅力》と語り、簡単明瞭な家を《住むひとなりの趣味を生かして面白く住む》ことを大切にする建築家だった。そういう目で見ると、柿崎さんの住まいの整え方は、単純な利便性を目指すDIYではなさそうに思える。古いもの、捨てるものを使って新しい何かを作るとき、柿崎さん独自のセンスがそこに映し出されているからだろう。シンプルな中で“面白く住む”作り手の心ばえが感じられるのだ。

例えばラウンドテーブルの脚は間取りを広くするときに出た柱の木組み。スツールは紙管をリサイクルしている。グレーの塗装を施したサイドボード、計算されたピッチとシェイプで造作した台所の棚など、材質選びや寸法のバランスに、モダンなセンスが光る。朽ちるものを直し、暮らしに用立てるだけでなく、そこに自分なりの美しさを映す。だから家は柿崎さん自身の変化とともにある。「これで完成」というのはきっと先になりそうですね。そう聞くと「ええ、自分で手をかけて愛情が湧いてきたので、少しずつ工夫を加えながらもうちょっと住んでいたいと思います」と静かに答えた。

柿崎 豪フォトグラファー

1998年、山形県生まれ。日本大学藝術学部写真学科卒業。制作会社、都内スタジオを経て’23年に独立。ライフスタイルやランドスケープなどを中心に撮影。

photo : Go Kakizaki text : Azumi Kubota