MOVIE 私の好きな、あの映画。

誠光社 堀部篤史さんが語る今月の映画。『ダゲール街の人々』【極私的・偏愛映画論 vol.113】April 25, 2025

This Month Theme通いたくなる”いい店”が出てくる。

“人間的な小商い”のあり方を求めて。

老夫婦が営む「青アザミ」という名の不思議な商店。女性ものの肌着と、店で調合する香水のほか、細々とした雑貨を売る、なんとも形容しがたい店だ。客のオーダーを受け、不揃いな瓶に薬品を調合し、その場で香水をこしらえるさまは、さながら科学者かマジシャンのようだ。そのセールスポイントを示すパッケージも、印字された価格もない、随分と原始的な「商品」だ。同じ通りにあるパン屋では、客に声をかけられればカウンターの後ろからむき出しのバゲットを手づかみし、それを手渡された客もそのまま素手で掴んで持ち帰る。近くの肉屋では、その晩のメニューについて軽口を交わしながら、それならばと、料理にあった部位を必要な分だけ切り分けてくれる。

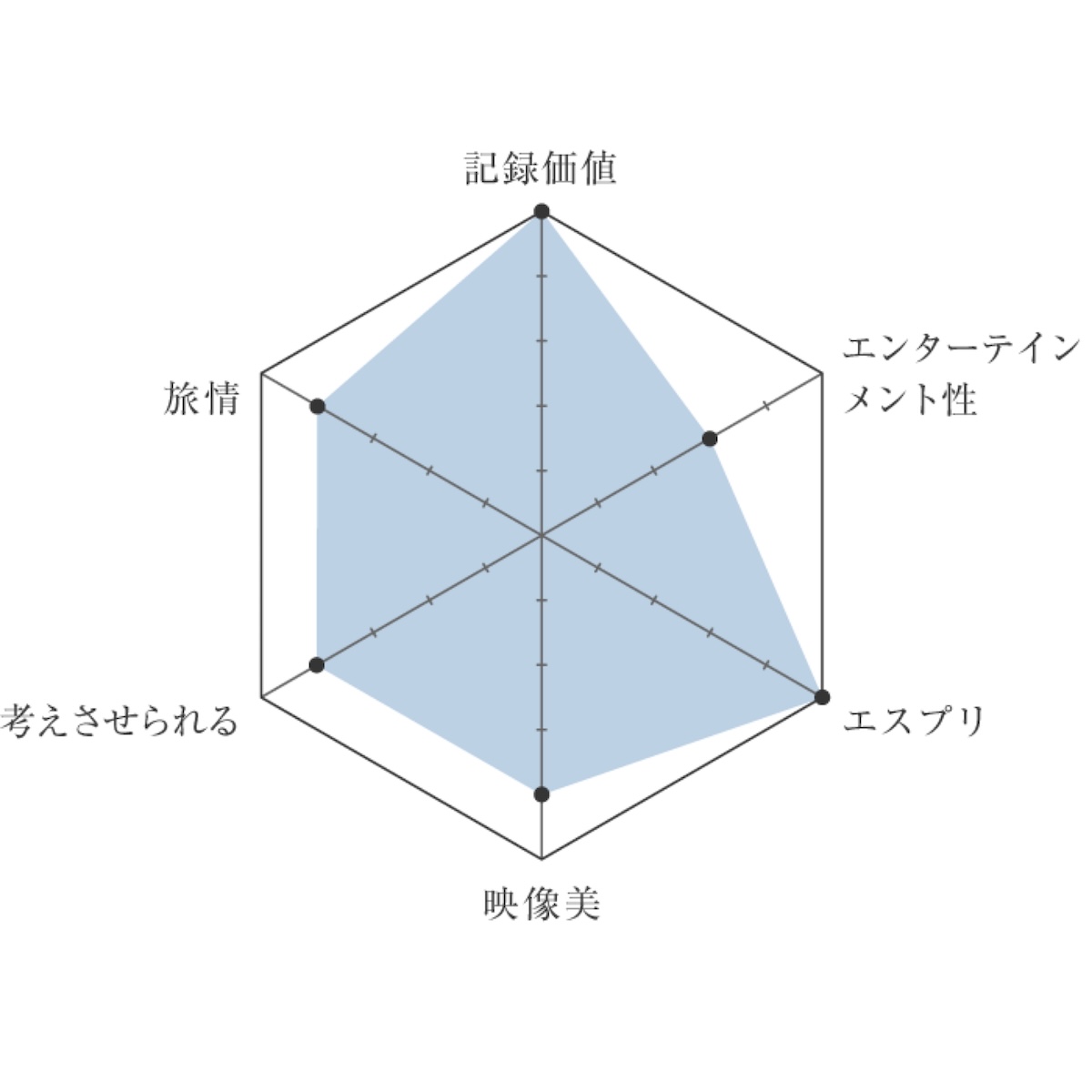

当時アニエス・ヴァルダが暮らした住居から徒歩圏内の店の数々を撮影した、不思議なドキュメンタリー『ダゲール街の人々』で記録されるのは、かつての小商いのあり方だ。規格化された商品を仕入れて販売するだけならまだしも、どの商品をどれだけ仕入れるかさえもアルゴリズム化され、どこを訪れても同じ品揃えばかりを眼にすることになった昨今に比べれば、ここでの営みはどれほど人間的だろう。多くの店は、夫婦、あるいは家族を核として営まれている。一日中夫とともに店の中で過ごす「青アザミ」の老婦人が黄昏時になると理由もなく店の前に立ち、遠い目で虚空を見つめるその表情が印象的だ。

本作の原題は”Daguerreotypes”。ダゲレオタイプとは19世紀に生まれた最初期の写真技法を指す。その発明者、ダゲールが住んだことからこの通りは「ダゲール街」と名付けられた。初期の映画自体がダゲレオタイプをルーツに持つ、連続写真を原理としたものであるからして、ヴァルダはダゲレオ街の命名元となった技術によって、それ自身の姿を記録した格好になる。フィルムカメラという魔法による、小商いという魔法使いたちのポートレイト集に、マジシャンの姿が重ね合わせられるのは必然だ。

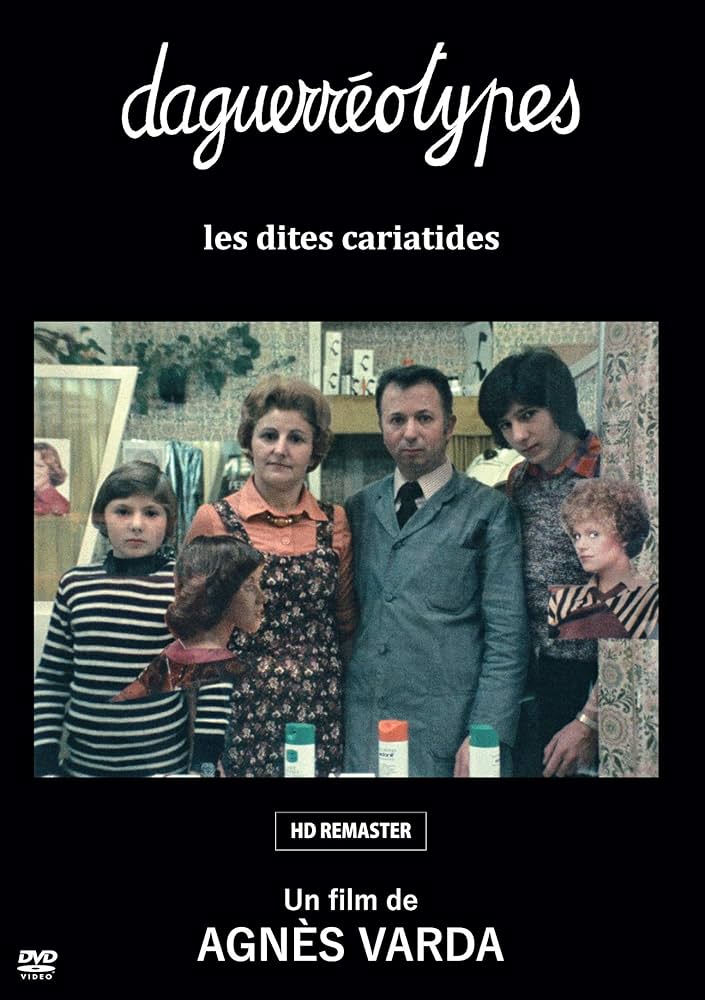

『ダゲール街の人々』

Director

アニエス・ヴァルダ

Screenwriter

アニエス・ヴァルダ

Year

1975年

Running Time

79分

illustration : Yu Nagaba movie select & text:Atsushi Horibe edit:Seika Yajima

「誠光社」店主 堀部篤史