河内タカの素顔の芸術家たち。

楽園のように美しい10枚の絵画を描いたヒルマ・アフ・クリント【河内タカの素顔の芸術家たち】May 10, 2025

ヒルマ・アフ・クリント Hilma af Klint

1862 - 1944 / SWE

No. 138

スウェーデン王立芸術アカデミーで美術を学び、卒業後は職業画家として成功を収める。青春期から霊的世界や神智学に傾倒し、妹を亡くしたことでその関心がより強くなる。同じ思想を持った4人の女性「5人 (De Fem)」を結成。交霊術の体験を通していち早く抽象表現的な絵画を生み出すも、長い間限られた人にしか知られていなかった。2013年にストックホルム近代美術館からスタートしたヨーロッパ巡回の回顧展、2018年のNYのグッゲンハイム美術館での回顧展は同館史上最高となる約60万人が来場。長編ドキュメンタリー映画「見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界」も公開され大きな話題となった。

楽園のように美しい10枚の絵画

ヒルマ・アフ・クリント

20世紀の初め、誰よりも早く抽象的絵画を描いた女性がいました。スウェーデン人画家のヒルマ・アフ・クリントです。もともと絵は上手かったのですが、17歳の頃から霊的世界や神智学(神の啓示にふれようとする信仰や思想)に関心を持ちはじめ、それらを反映させた芸術表現に取り組んでいくようになります。彼女の精力的な制作活動は晩年まで続き、全193点からなる《神殿のための絵画》を含む油絵や水彩画やスケッチなど、1,300点を超える作品を残すも、ほとんど公表することもないまま、81歳でこの世を去ってしまいました。彼女は自らの作品を死後20年間は世に出さないよう希望していたと言い伝えられています(その理由に「今の時代では理解されないから」という思いがあったからとされています)。それから半世紀以上が流れ、彼女が残した先進的な作品が現代の視点で見直されるようになり、今や世界レベルで大きなセンセーションを巻き起こしているという画家です。

前述したように、スピリチュアリズム(心霊主義)に深く傾倒していたアフ・クリントは、複数人でひとつのテーブルを取り囲み、死者や霊的存在とのコミュニケーションをはかるセッションを通じて、頭に浮かんでくるイメージを自動速記し、それを元にして制作を行っていました。このような交霊会は当時の欧州で流行していたようで、生きている者が死者と交信したり、目に見えない存在に導かれた体験が彼女の創作の源となっていたということになります。そのやり方が顕著に表れた作品が、1907年に制作された《10の最大物》という10点で構成された組作です。ちなみにですが、ピカソのキュビスム発端の作品となった重要作《アヴィニョンの娘たち》が同年に制作され、その数年後にカンディンスキーが最初の抽象画とされる《コンポジション》を手掛けています。

アフ・クリントの代表作であるこの連作は、高さ3mを超え、その大きさから神殿か礼拝堂の壁画として描かれたと考えられています。実際に作品の前に立つと、本当に小柄な女性が一人で描いたものなのかと疑いたくなるほどの巨大さなのです。《10の最大物》は、幼年期、青年期、成人期、老年期と4つのステージに分けられ、油絵具ではなく「テンペラ」という発色が良く乾きの早い技法を使い、貼り合わせた紙に青、オレンジ、薄紫、ピンクなどのパステルカラーを基調として描かれています。驚くのはわずか2ヶ月で全てが描かれたことで、どの絵にも本人のサインがないことから交霊会の参加者たちとの共同制作の可能性を指摘する人もいるようです。

この意欲作を簡単に説明すると、幼少期の1番目と2番目には単純化されたバラとユリの絵柄、中央には黄色の麦、さらに女性と男性のシンボルとして卵子と精子が青と黄で描かれています。3番目の青年期の絵には巻貝のような螺旋模様が散りばめられ、4番目に再び青(女)と黄(男)が花びらとなって登場し、4作からなる成人期のピークの7番目には、彼女の日記によれば「大きな花びらからなる形」が画面の中央に黄色で描かれ、老年期の9番目には分割された花の円環。そして最後の10番目には3×3の正方形が左右対称に幾何学絵画のように整然と配置され、全体を俯瞰すると様々な図形やイメージがひとつの作品から次の作品へとつながり合い循環するように使われています。

《10の最大物》はぱっと見ると抽象的な絵画であるものの、実際には花びらや巻貝、言葉や数字、装飾的な模様に加えて、細胞や天体、さらには科学や医学などからの記号が使われていたりするのです。また、具象的なイメージを抽象的な形に変化させたり、生と死、雄と雌、明暗といった対比を形にするのも特徴としてあげられます。「世界の成り立ち」や「眼には見えないもの」への彼女の並々ならぬ探究心は、神秘主義的思想のみに留まらず、当時の最先端であった電気にまつわる発明や放射線の発見などの技術革新や科学の分野にまで及び、目に見えないものを可視化していく過程で、自ずと抽象的な表現に行き着いたと言えるかも知れません。

このように知的で才能に満ちたアフ・クリントでしたが、なぜかこれまで西洋美術史に登場することはありませんでした。おそらく辺境のスウェーデンに留まって活動をしていたこと、女性画家であったこと、理解者に恵まれなかったことがその要因だったのかもしれませんが、本人が危惧していたように、やはりその時代に対して早すぎた人だったということが自然に思えるのです。見えない存在から啓示を受けた体験に加え、植物、科学、医学、哲学などの幅広い知識を複合して取り入れることで、まるで現代アートさながらと言っても過言ではない、知的好奇心に溢れる作品を生んだのは揺るぎのない事実でしょう。

彼女の頭脳に蓄えられたヴィジョンを視覚化したような凄みのある絵は、今の時代においても謎に満ち、雲をつかむような感じがする一方、そこには筋の通った示唆やヒントが含まれていることは誰もが認めるところかもしれません。彼女の先駆的な抽象的表現にしても、「そもそも抽象絵画とはなんなのか?」という問いを私たちに突きつけるきっかけとなっているのではないでしょうか。個人的には「とんでもない人が発見されてしまったな」というのが正直なところなのですが、まるで未来から来訪者のようなこの画家はいったい何者だったのでしょう?…… その答えは、奇跡的に残された膨大な作品と手記の中にあるというわけなのです。

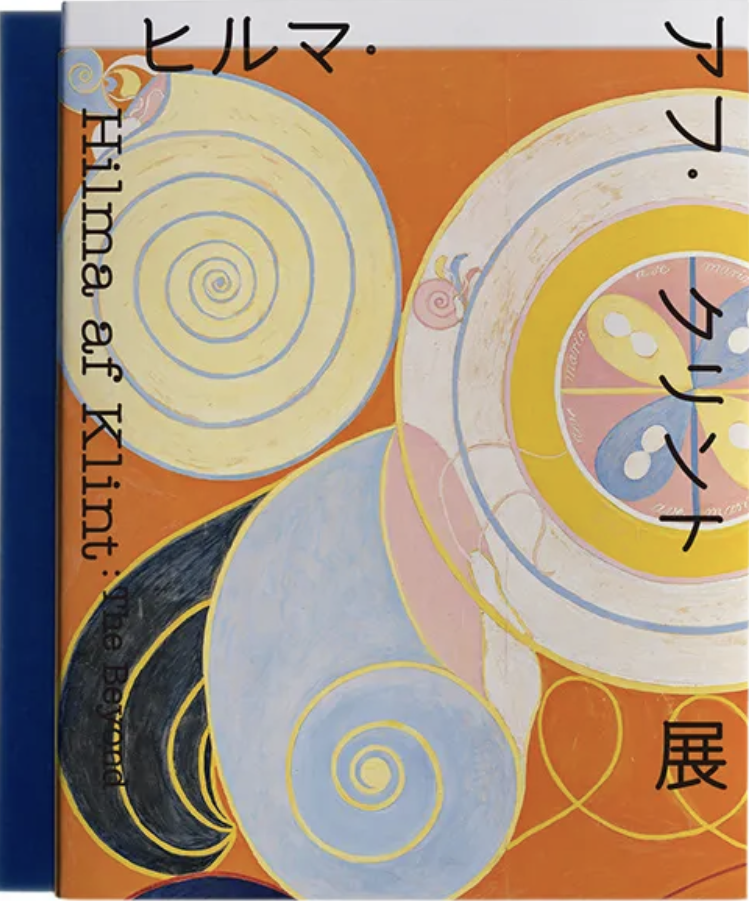

『ヒルマ・アフ・クリント展 図録』(日本経済新聞社)ヒルマ・アフ・クリントの全貌を日本語で紹介する初の書籍でもある貴重な一冊。《10の最大物》を含む、本展の全出品作品約140点のカラー図版を掲載。

展覧会情報

『ヒルマ・アフ・クリント展』

会期:開催中~2025年6月15日(日)

会場:東京国立近代美術館

住所:東京都千代田区北の丸公園3-1

アジア初の大回顧展となった本展では、高さ3mを超える10点組の絵画《10の最大物》をはじめ全てが日本初公開の約140点を一堂に展示し、謎につつまれたヒルマ・アフ・クリントの画業の全貌に迫る。

https://art.nikkei.com/hilmaafklint/

文/河内 タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。