BOOK 本と言葉。

作家・永井玲衣さんが選ぶ、災禍のなかで紡がれた6冊。September 03, 2025

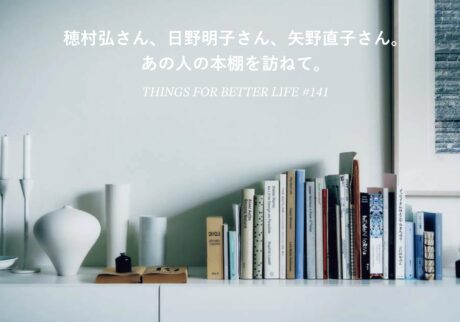

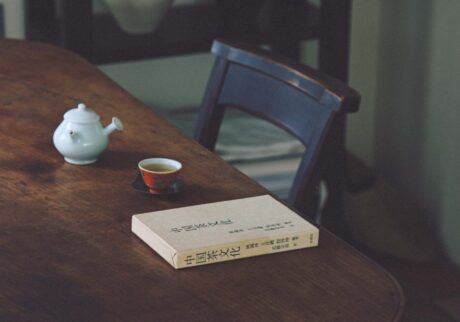

作家の永井玲衣さんの住まいを訪ね、これまでの人生で静かに思考を育み、心に定着していった本の話を教えてもらった。永井さんの暮らしの本棚と、読書の時間の見つけ方話はこちらから。ここでは、永井さんが選ぶ、災禍のなかで紡がれた6冊を、永井さんのコメントと合わせて紹介します。

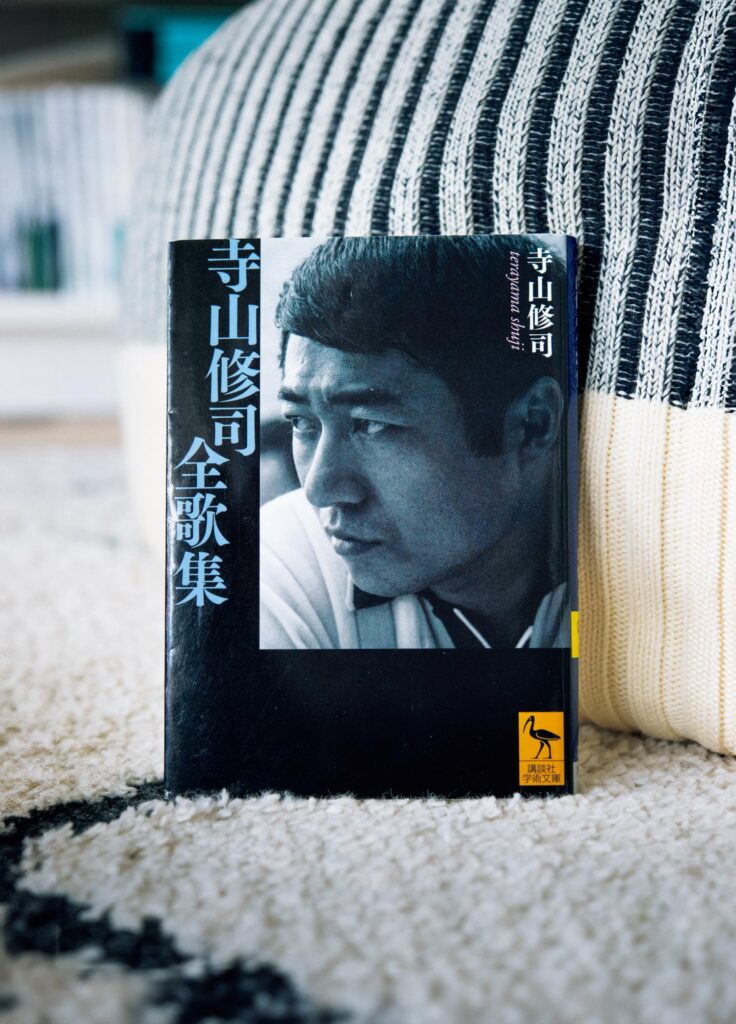

1冊目:言葉の世界に連れていってもらえる歌集。

著 寺山修司(講談社学術文庫)

日本人の精神構造や文化を47年の生涯であふれんばかりの芸術的才能を炸裂させた著者の短歌のほとんどを網羅。初期の汗と涙と血が混ざり合った生々しい美に射貫かれる。「16歳のときに寺山作品に出合って夢中になりました。授業中にもうダメかもってなったときに、寺山の歌を書き出して『助かった』となったこともあります。とにかく『ガーン』となれるところが好き。言葉だけで立っていて、でもその裏にある切実さも伝わる。言葉のほうに連れていってもらえる作品です」

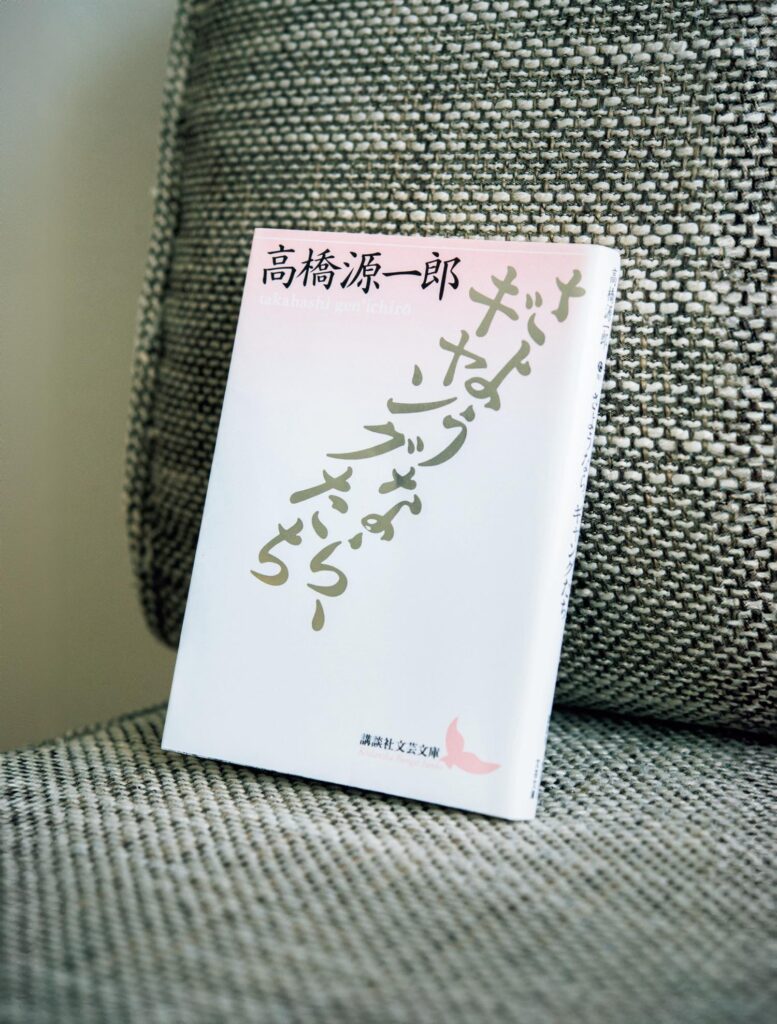

2冊目:しんどさや痛みが詩の言葉となって表れる。

著 高橋源一郎(講談社文芸文庫)

「著者が学生運動で勾留されて一種の失語症になる辛い体験をした後に、初めて書かれた小説。人の語りは直球だけではなく、この作品のように詩の言葉に置き換えることでやっと自分の痛みが表れることもある。これこそ文学だと思いました」。”S・B”という名の彼女、猫の"ヘンリー4世"とで暮らしていた"さようなら、ギャングたち"という名のわたし。4人のギャングたちに詩を教えることになるが……。発表当時、物議を醸した著者のデビュー作。

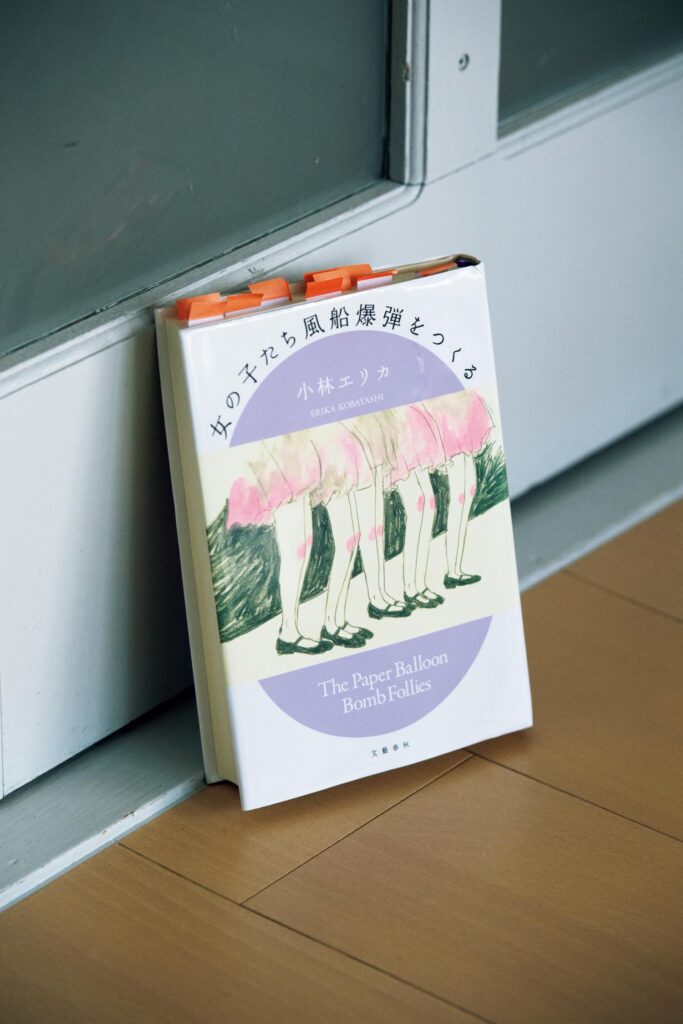

3冊目:見えなくされていたことを可視化させた作品。

著 小林エリカ(文藝春秋)

日露戦争後30年が経った東京で、少女たちは完成直後の東京宝塚劇場で少女歌劇に釘付けになっていた。しかしやがて戦争が始まり、彼女たちはあの華やかだった劇場に集められ、兵器となる風船爆弾を作ることになる。「『わたしは』と『わたしたちは』を主語にした、歴史書であり小説、エッセイであり詩でもあるという複合的な本。こういった、見えなくされ、なかったことにされていたことを言葉で引き起こす作品が好きだから、ありがたく読みました」

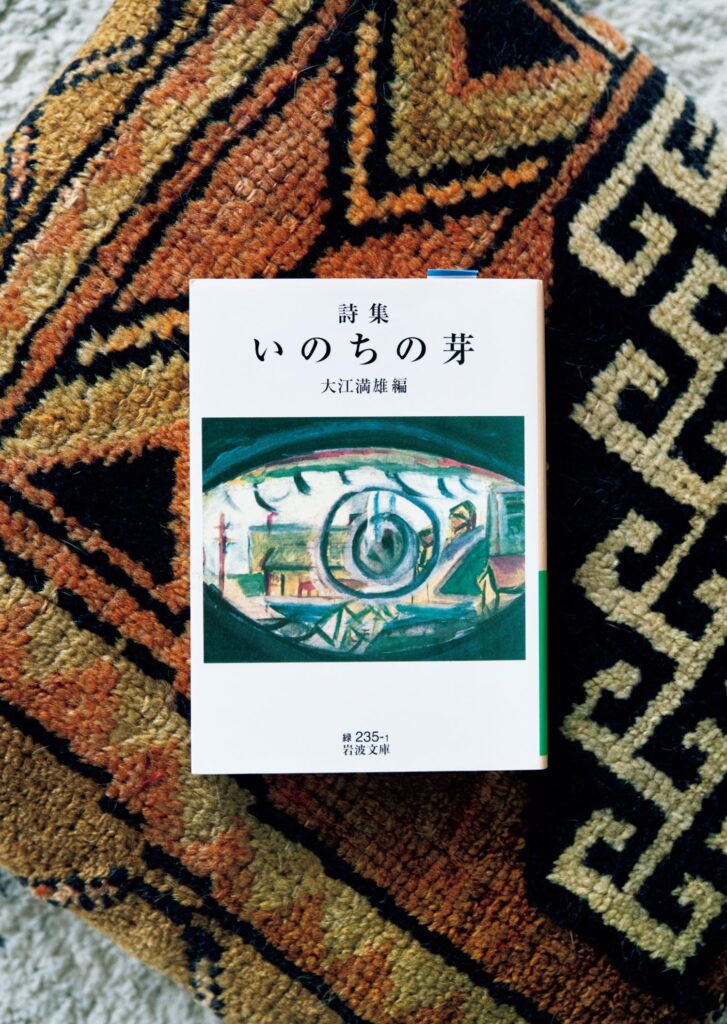

4冊目:病や差別のそばに、詩がある現象に惹かれて。

編 大江満雄(岩波文庫)

詩人の著者が、全国のハンセン病療養所から入所者の詩人の作品約200編を集め、1953年に本を出版。その詩集が2024年にさまざまな人の尽力で再刊された。理不尽に閉じ込められた詩人たちが、命や差別、愛や希望を、魂の言葉で綴る。「困難さのそばに詩の言葉がある現象に胸打たれます。言葉は他者に宛先のあるものですが、本書は、なぜこの言葉を編まなければならなかったのか、聞いてくれと呼びかけられ続けるという意味で、手放したくない一冊」

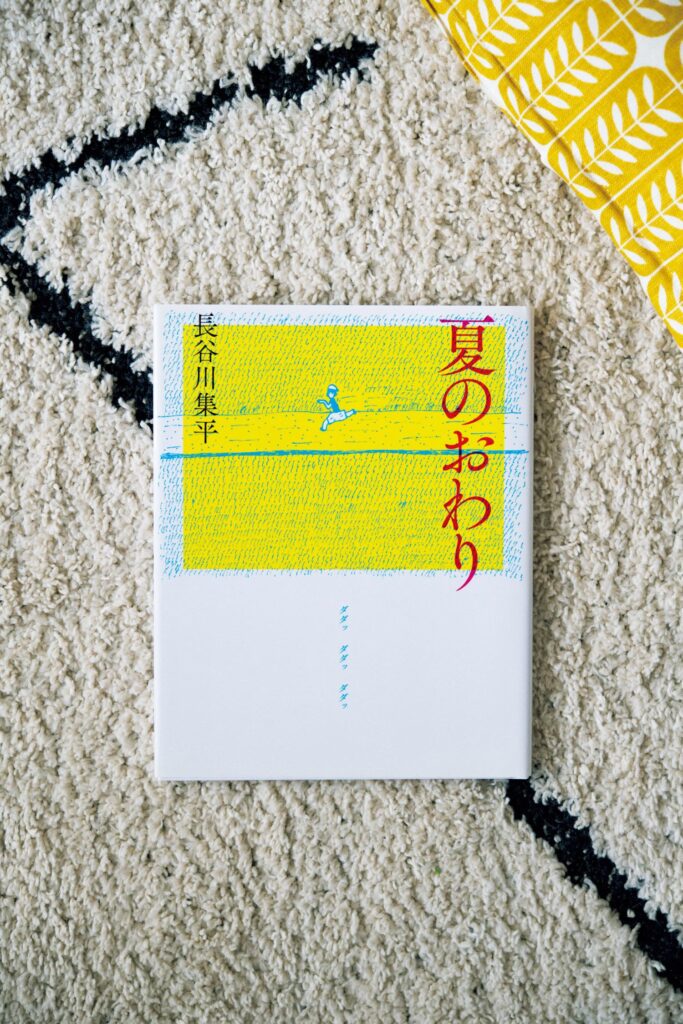

5冊目: 戦争は終わらないというアクチュアルな絵本。

著 長谷川集平(復刊ドットコム)

戦争ごっこをする少年さとるに「自分は英雄だった」と語る友達のお父さん。その話はとても恐ろしいのに惹かれてしまう。1982年に出版され2016年に新装版として復刊した絵本。「これも戦争の話で、傷ついた人の語りです。人は痛みの話をするときに誤魔化したり迂回したりして話すことがあります。でもそれはその人の切実さで、そうとしか話せない。子どもが戦争ごっこを繰り返すなど、その戦争の終わらなさを描いていて、とてもアクチュアルです」

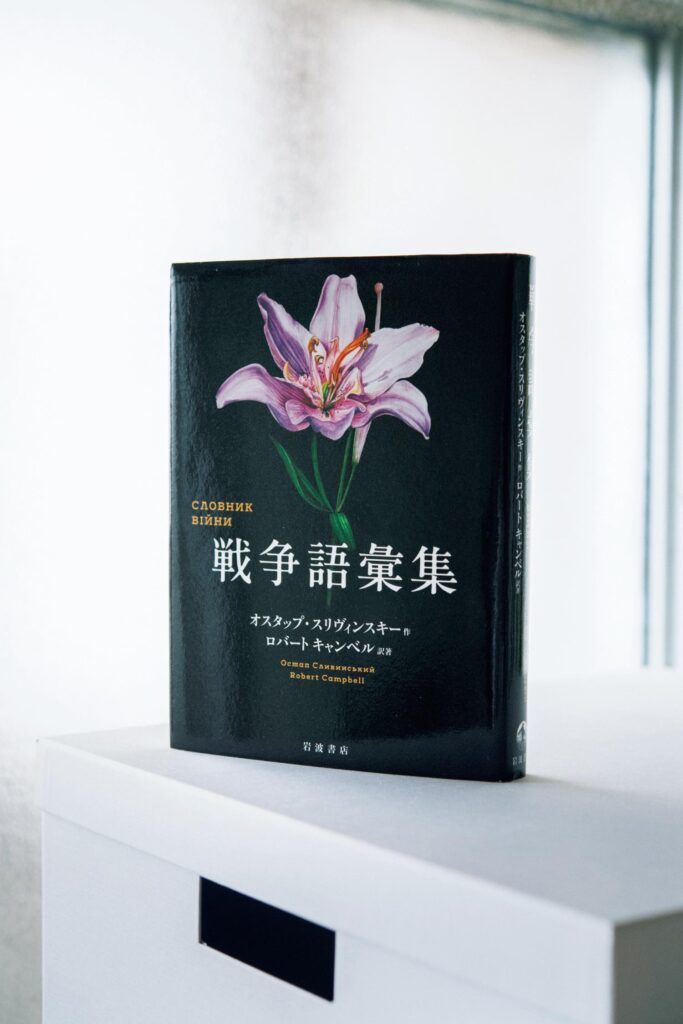

6冊目:日常的な現実感がある詩の断片のような言葉。

作 オスタップ・スリヴィンスキー

訳・著 ロバート キャンベル(岩波書店)

「著者の詩人が、ロシアによるウクライナ侵攻を逃れてきた避難者の支援をしながら、証言を聞き取った本。"バスタブ""林檎"とか、辞書のように単語別に編集されています。戦争の証言は体系的な語りが求められがちですが、ここでは詩の断片のような言葉が書かれていて、しかもすごくリアルな手触りがあるんです」。避難者の証言から紡がれる物語は、77の単語が表すふだんの日常と、突然始まる空襲や爆撃とが地続きであり、その不条理さが読み取れる。

永井玲衣作家

東京都生まれ。第17回「わたくし、つまりNobody賞」受賞。著書に『水中の哲学者たち』(晶文社)、『世界の適切な保存』(講談社)。近著は『さみしくてごめん』(大和書房)。

photo : Taro Hirano text : Akane Watanuki edit : Wakako Miyake