BOOK 本と言葉。

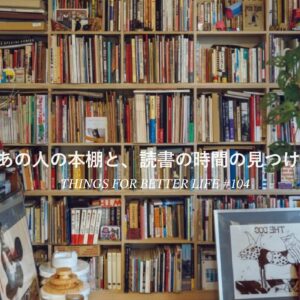

読書の合間に生活をする。作家・永井玲衣さんの本棚と、読書の時間の見つけ方。September 03, 2025

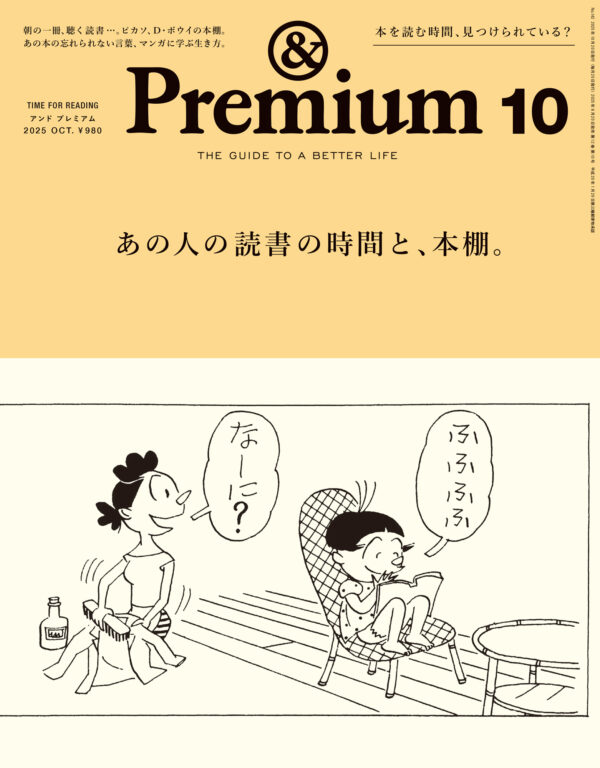

本とともにある暮らしを訪ねた、&Premium142号(2025年10月号)「あの人の読書の時間と、本棚」より、作家・永井玲衣さんの本棚と、読書の時間の見つけ方を特別に紹介します。

同時並行読みや読書会。本には多様な読み方がある。

永井玲衣さんにとって本は酸素のようなもの。なぜなら生きていくのに絶対に必要だから。

「子どもの頃から本を読んでいるときだけが"本当"で、それ以外は"嘘"の時間、という感覚がありました。でも対話の活動をし始めてから、さすがに人間として問題だと思って気をつけています。でもやっぱりまだその習慣が抜けきれず、今でも読んでいるときがある種本当の人生で、その合間合間に生活をしている感じはあります」

読書中心の生活というと月に何十冊も読んでいると想像するが、あまり数えたことがないという。

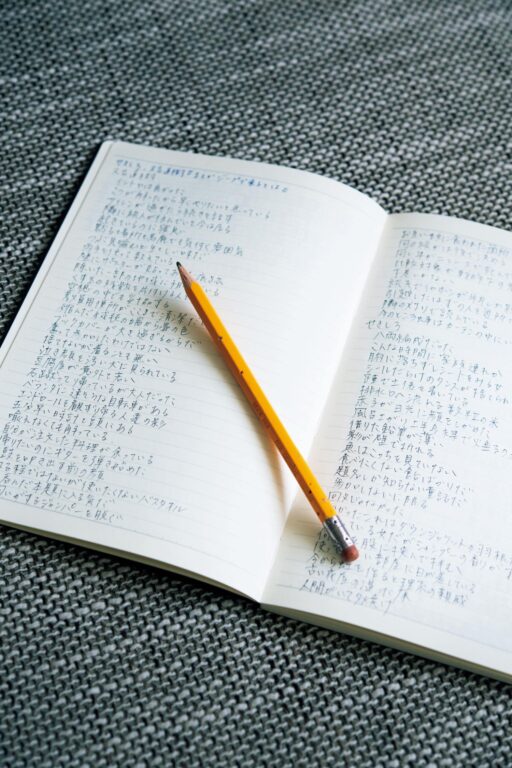

「いちどきに7、8冊を並行して読む同時並行読みというのをしていて、1か月に何冊という単位で考えたことはないんです。10代の頃に、ドストエフスキーなどのいわゆる固い名著は、もしかしたら今しか読めないのでは、という直感が働いて、重い作品を手に取りました。でも当然読み通せない。『ああ苦しい、他のも読みたいのに』という経験をしてから、何となく同時並行読みをするようになった気がします。一冊終わってから次の本へ、という読み方にとらわれていると、なかなか読み終わらず挫折する場合がありますが、これを読むのに疲れたら次の本、また疲れたら別の本と替えていく。この方法をおすすめしたい」

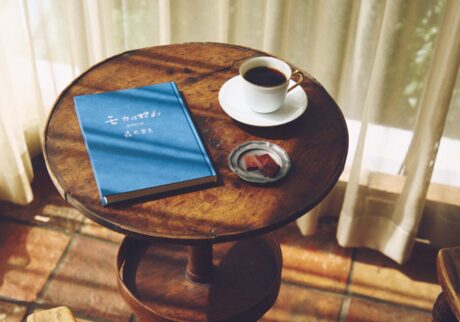

一日中ところ構わず読むスタイル。外出前は本棚の前に立って、とりあえずパッと選んだものをバッグへ。そのランダムな偶然性を楽しんでいる。

「愛読している本が詩や純文学、哲学などの人文系が中心なので、ある言葉に貫かれてもう満足とか、この一行がすごすぎてこれ以上読めないということが多いんです。私は幼少期から妙に大人の本を読み始めてしまったので、意味がわかっていない作品もたくさんあります。だけど、たった一行、強度の高い文章に出合えればもうそれでいいんです。言葉の美しさや意味は後からやってきてくれるから。まず言葉が入ってきてそれから楽しむ。読書が好きな人は意外と精読していない気がするし、必ずしも意味を全部理解するような読み方でなくてもいいんじゃないかなと思います」

戦争や差別などの困難さのなかにある人が、それでも世界と出合い直すために言葉を見つけたり何かを作ったりする身振りに惹かれる、という永井さん。言葉との出合いは魂の救済でもある。

「読書のあり方にはいろいろあって、不安を抱えたなかで本を読んで共感する幸福もある一方で、私のように完璧な言葉の世界に連れていかれて、自分のことや現実を忘れられる快感もあります。この世に言葉で世界を構築できるところを見せてもらえる喜びは格別です。このように多様な読み方ができるのは、読書の豊かさだと思います」

誰もが忙しくて時間が取れないなど、年々難しくなる読書や本との関わり。とはいえ、本と触れ合うにはさまざまな方法があるという。

「たとえば数人の集まりでも読むことができます。3年ほど前から『夜ふかしの読み明かし』(現ペーパードライブ)という読書と哲学のポッドキャスト番組をやっていて、出演者3人で、ひとりだと読めないかも、という本を取り上げるなど、その都度テーマを設けて話しています。事前の打ち合わせもなく、各々あまり精読もしていないので、緩くあれこれ言う感じ。ひとりで読むとタスク処理的になるときもありますが、3人とかで一冊について話すと、新しい読み方や、好みの作品が見つかることも。これが好きってなったら一気に派生することにもつながる。読書会は2人より3人だと社会になるので、ちょうどいいんです」

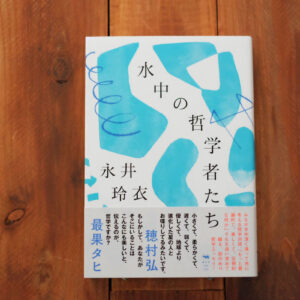

永井玲衣作家

Rei Nagai 東京都生まれ。第17回「わたくし、つまりNobody賞」受賞。著書に『水中の哲学者たち』(晶文社)、『世界の適切な保存』(講談社)。近著は『さみしくてごめん』(大和書房)。

photo : Taro Hirano text : Akane Watanuki edit : Wakako Miyake