BOOK 本と言葉。

夜の古書店で、未知の本と出合う。歌人・穂村弘さんの本棚と、読書の時間の見つけ方。September 01, 2025

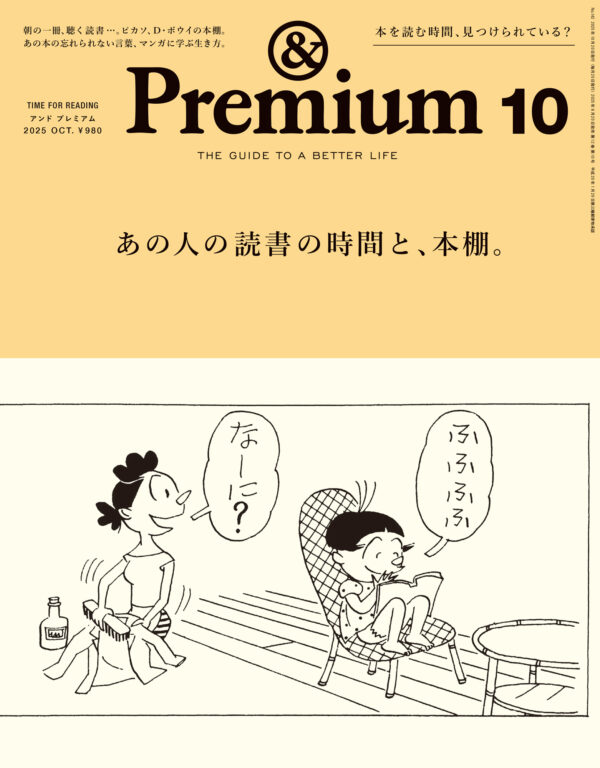

本とともにある暮らしを訪ねた、&Premium142号(2025年10月号)「あの人の読書の時間と、本棚」より、歌人・穂村 弘さんの本棚と、読書の時間の見つけ方を特別に紹介します。

古書店に行くという、快楽。

穂村弘さんにとって、あらゆる行為の中で「一番楽しいこと」は、古書店を訪れることである。それも、夜遅くまでやっている店に。

「人によって”脳内マップ”というものがあると思うんです。例えばお酒が好きな人なら、いい飲み屋の脳内マップがあるように。僕の場合、それが本屋で。店が閉まるのが早い神保町に比べると、西荻窪や吉祥寺には夜ごはんを食べた後に立ち寄れる店がある。100年前の本が置いてあるところもあったりしますが、そういうところに身を置いていると、時間の奥行きが感じられて古書店が“時間の森”のように思えてきます。精神的なトリップ感があり、幸せな気持ちに浸れますね」

脳内マップにピンを立てている店は、それだけではない。琴線にはグラデーションがある。

「動物がいる古書店も好きです。あるとき、西荻窪の『にわとり文庫』を訪れたら”空いている棚”があって。そこに猫がすっぽりハマっていたことがありました。尻尾がゆらゆら揺れている様を眺めているのが妙に楽しくて。今はなくなってしまったけれども、下北沢に『白樺書院』という店があって、そこにはインコが放し飼いのようにされていました。やっぱり、空間の中に動物がいると特別な手触りがあって、別世界感がある。僕にとっては素晴らしいムードなんです」

さらに「匂い」という要素もある。

「西荻窪の『音羽館』はいい匂いがします。阿佐ヶ谷の『コンコ堂』や熊本の『汽水社』でも同じ匂いがすると思ったら、『音羽館』で働いていた人が営む店で。のれん分けというか、匂い分け。その感じも、僕にとっては、別世界感があります」

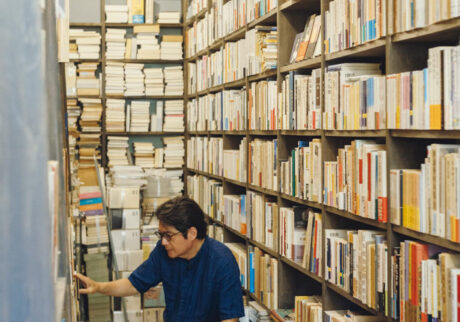

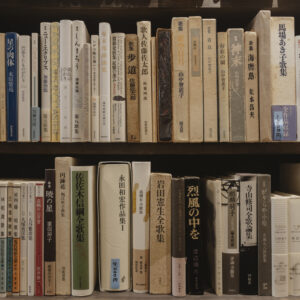

この日、取材で訪れた三鷹駅から数分の場所にある古書店『りんてん舎』は、穂村さんが歌集や詩集などを求め、たびたび訪れる空間である。

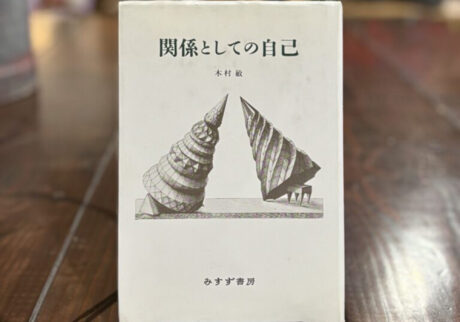

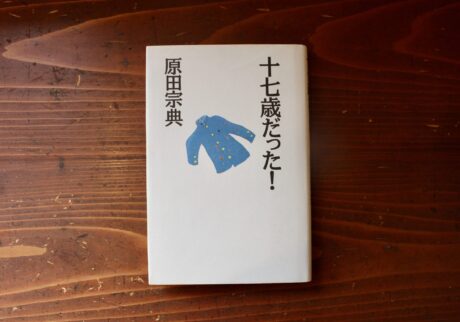

「店主の藤田裕介さんは、若いのにすごく知識があって尊敬しています。海外文学に詳しいし、短歌、俳句、詩の書棚も充実しています。作家と画家など横の繋がりにも造詣が深い。訪れると『何か、いい本ありますか?』と聞き、教えてもらうことも。ここでは、戦前のモダニズム系の作品を購入することが多いかな。今日は、詩人・吉岡実が、出征する前に遺書のつもりで必死に作った『詩集 昏睡季節』が気になりました」

そう言って、穂村さんは真剣な眼差しで書棚を見つめる。「古本マニアって、禿鷹みたいなもんだしね」と呟きながら。その言葉通り、新たな発見を見逃さないように本のタイトルを追いかける眼の鋭さは、どこか野生動物のようだ。そうかと思うと、次の瞬間には、希少な本を見つけて、目をキラキラと輝かせている。この場所では、穂村さんの表情が万華鏡のようにくるくる変わる。

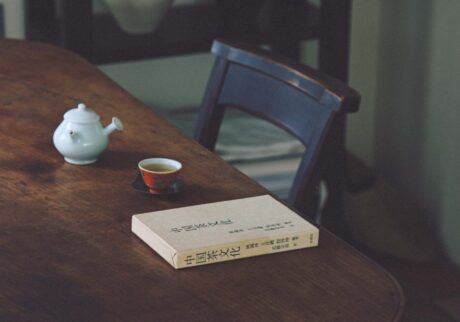

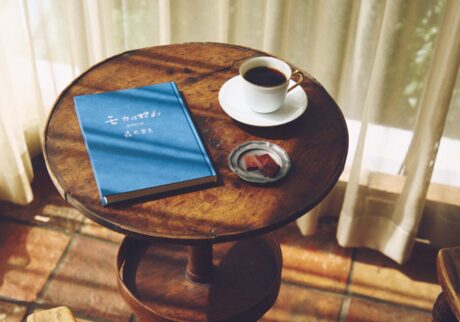

「ゆっくりと本を選んだあとは、喫茶店に立ち寄って、お茶を飲みながらパラパラ開くことも」。

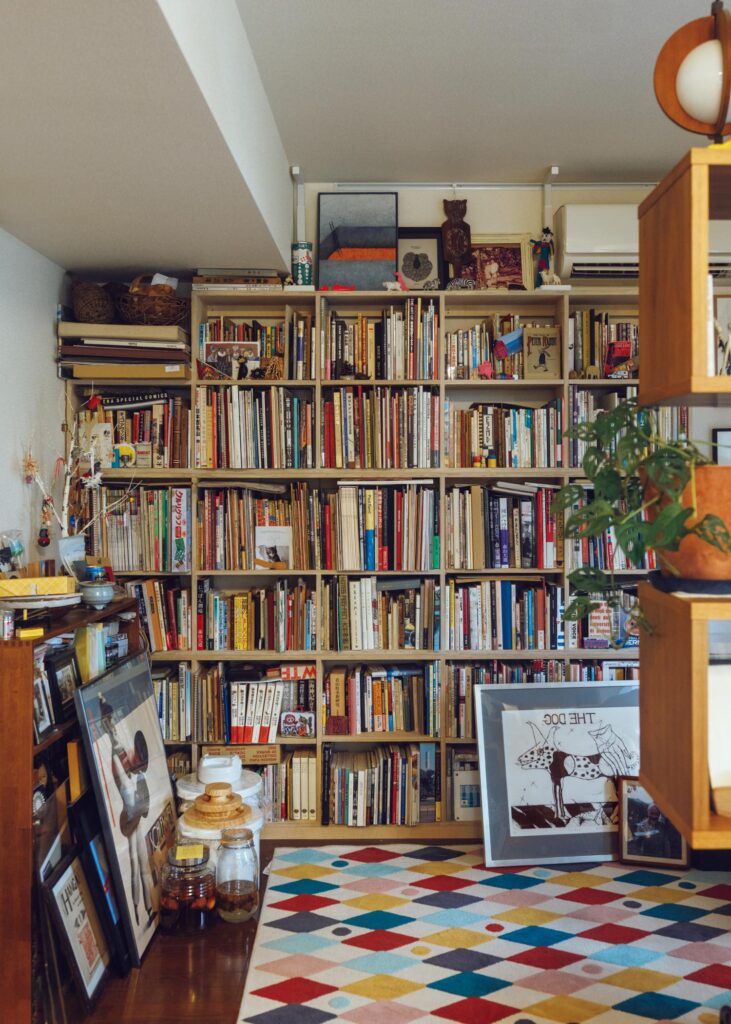

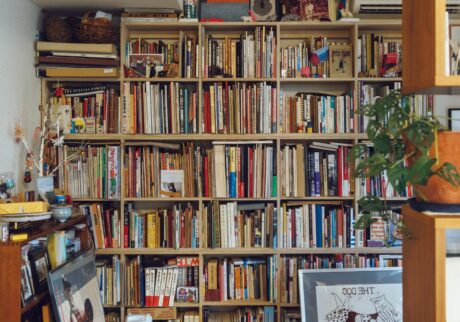

一方、自宅では生活時間が流動的ということもあり、読むタイミングは特に決まっていないそう。

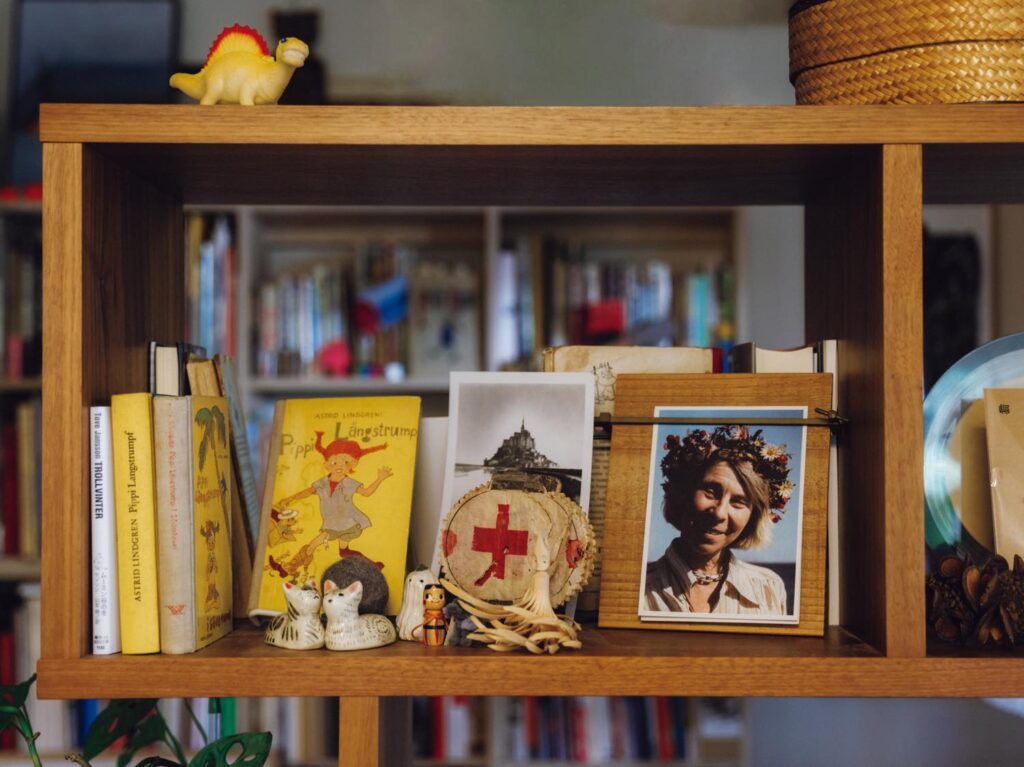

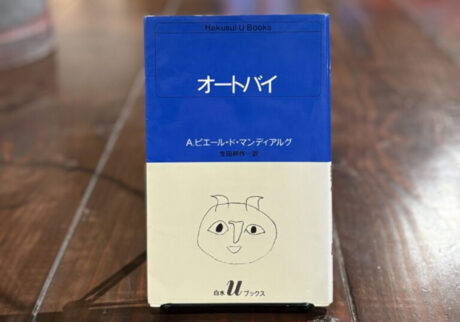

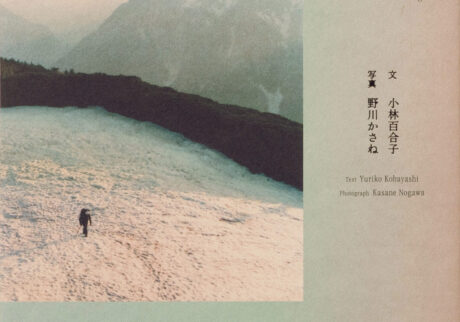

「仕事に繋がる読書や自分の専門分野に関する読書には、大なり小なり、仕事面の圧がかかってくるもので(笑)。そのほかの読書は、インプットとさえ思わない楽しみです。惹かれる作品は、時間の感覚を超越したものや異世界感があるものが多く、どこかに奇妙なポイントがある。絵本でいう『めでたしめでたし』的な話ではないというか。全然めでたしではないはずなのに、未知の『めでたし』が生まれているものが好き。そうした作品は、ずっと創作のインスピレーション源になっている気がします」

穂村 弘歌人

1962年、北海道生まれ。現代短歌を牽引する歌人。近著に『満月が欠けている―不治の病・緑内障になって歌人が考えたこと―』(叢書クロニック)がある。

photo : Kazuho Maruo text : Seika Yajima