BOOK 本と言葉。

歌人・穂村 弘さんが選ぶ、ずっとそばに置いておきたい12冊。September 01, 2025

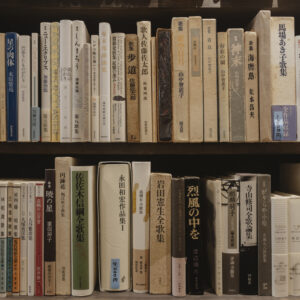

歌人の穂村 弘さんの住まいを訪ね、これまでの人生で静かに思考を育み、心に定着していった本の話を教えてもらった。穂村さんの暮らしの本棚と、読書の時間の見つけ方はこちらから。ここでは、穂村さんが選ぶ、ずっとそばに置いておきたい12冊の本を、穂村さんのコメントと合わせて紹介します。

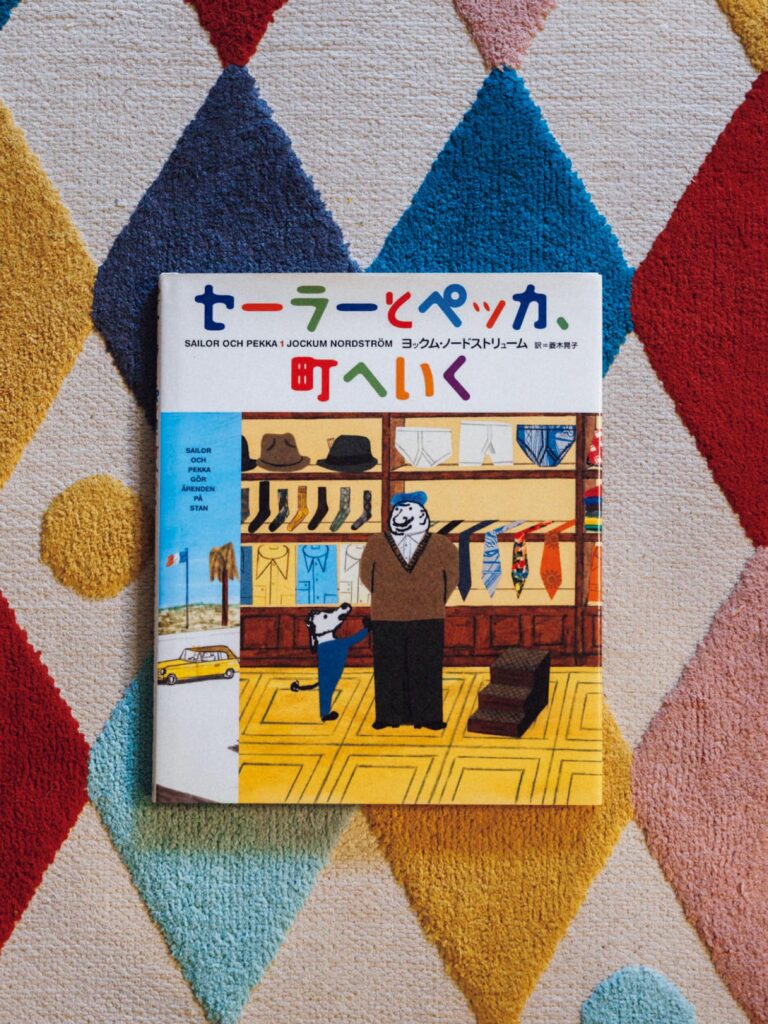

1冊目:北欧の独特の空気が流れている。

作・絵 ヨックム・ノードストリューム

訳 菱木晃子 (偕成社)

画家、コラージュ作家、イラストレーターとして活動しているスウェーデンのアーティスト、ヨックム・ノードストリュームのシリーズ作。引退した船乗りのセーラーと犬のペッカの日常が描かれている。「犬と人間が対等に友達というところがいい。ともに街に繰り出し、新しい服を買ったり、床屋さんに行ったりするんだけれども、ついでにタトゥーを入れようとする。これが衝撃で。日本の絵本でこのシーンは絶対ないと思うので印象に残り続けています」

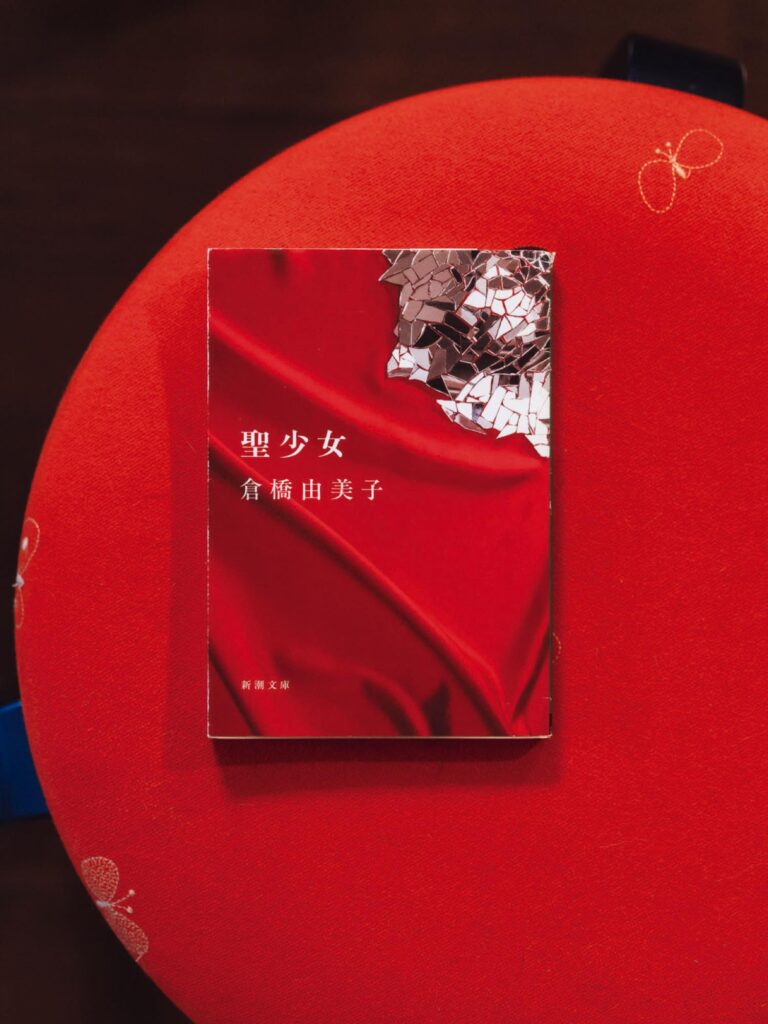

2冊目:現実に対する”精神的な革命”を起こす。

著 倉橋由美子 (新潮文庫)

1981年に発行された、禁じられた近親相姦をテーマにした時代の先端をいく小説。自動車事故で記憶喪失に陥った未紀が事故前に綴っていたノートには、「パパ」に恋する狂おしい陶酔が描かれていた……。「高校生のときに倉橋由美子をカバンの中に携えて愛読していました。世界は”現実と具象”でできていると思うのですが、本作には”言葉と抽象”によって革命を起こせないか、という無意識のモチーフがあり、観念小説による挑戦を感じます」

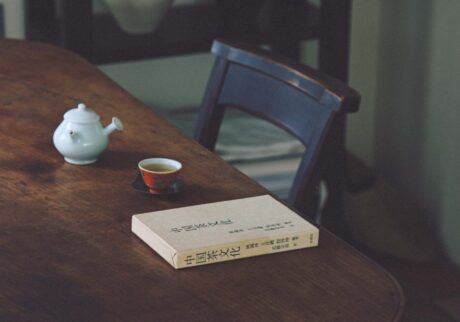

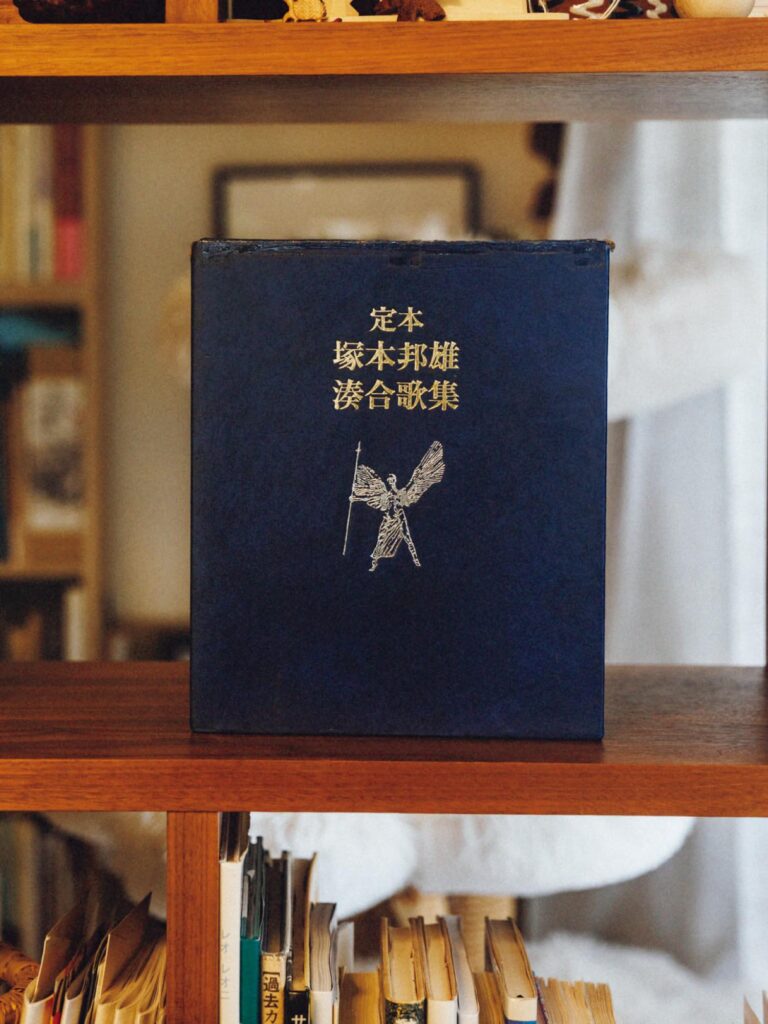

3冊目:マイノリティとして生きるということ。

著 塚本邦雄(文藝春秋)

1955年頃からの前衛短歌運動をリードし、比喩やイメージを駆使した表現が特徴的な”戦後最大の歌人”、塚本邦雄。1980年以前に発表された短歌を集大成した。「僕がずっと憧れ、敬愛している歌人。塚本邦雄は社会のマジョリティに対する疑いと異議申し立ての姿勢があった人。そして、戦争や戦中、戦後への強い違和感を持っていた人でもある。戦後に生まれた自分には到達できない、圧倒的な別世界感にもすごく惹きつけられました」

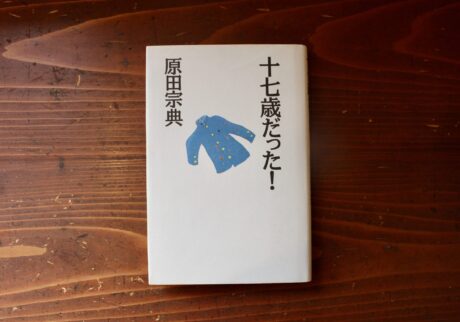

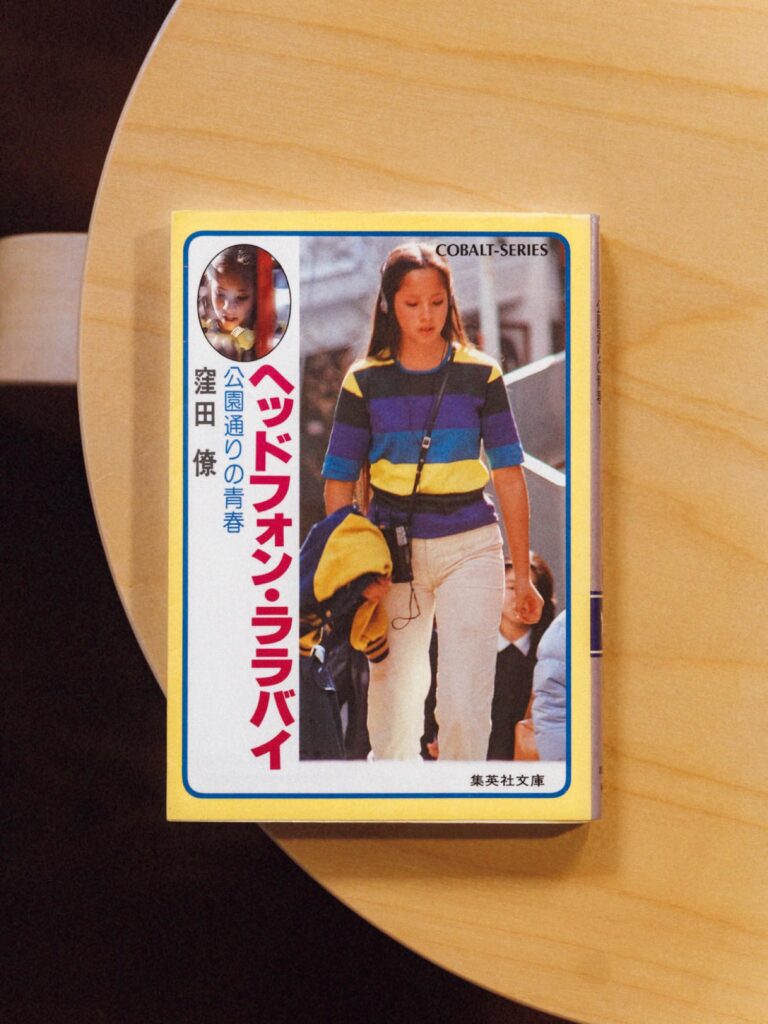

4冊目: ’80年代にワープする青春小説。

著 窪田 僚(集英社文庫)

伝説的サブカルチャー雑誌『ビックリハウス』が主催した第1回エンピツ賞を受賞した、窪田僚の小説家としてのデビュー作。1981年発行。全4巻あり、シブがき隊の主演によって映画化された。「学園ものの話で。高校最後の夏休みに渋谷公園通りに巨大なウォールペインティングを描くというのが話のメイン。’80年代の空気が内包されていて、自分は同時代に読みました。青春の祝祭感と時代の祝祭感が両方あった頃のしるしがちりばめられている」

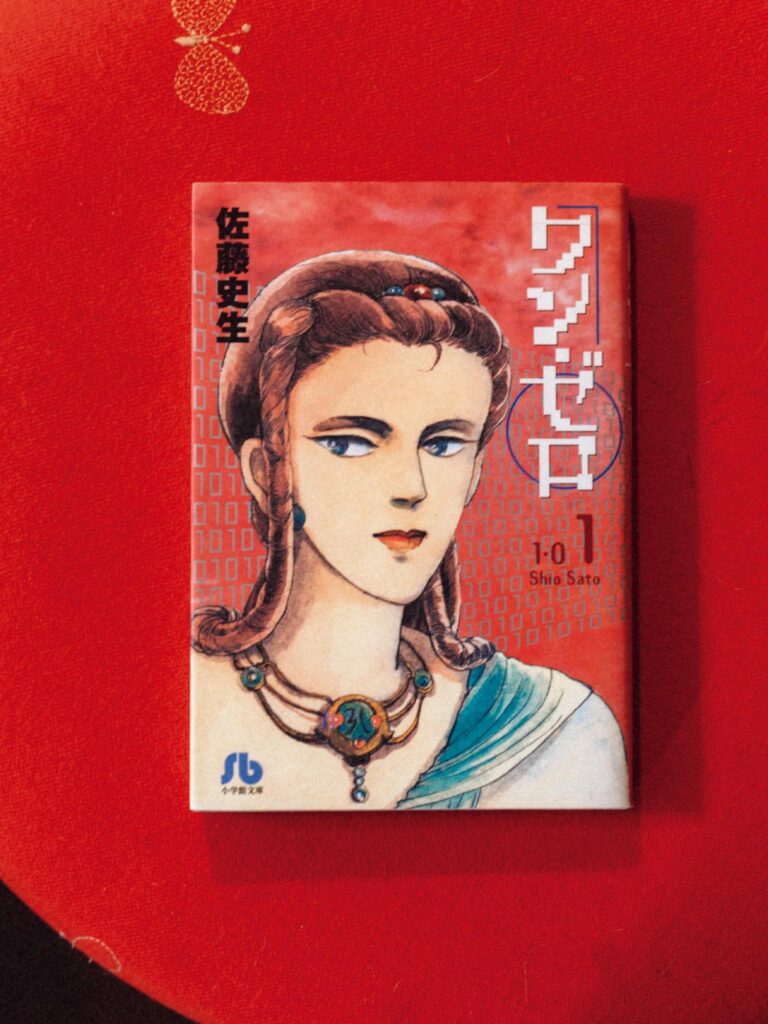

5冊目: 世界の運命と戦っていく、人間の姿。

著 著 佐藤史生(小学館文庫)

1984年から’86年まで『プチフラワー』に連載されたSF漫画作品。’98年の東京が舞台。落ちこぼれの高校生が人類を涅槃へ導こうとする神仏と魔神との戦いに巻き込まれていく。「戦いに利用されるのが、コンピュータとネットワークで。真逆のものが同時に存在する世界像が当時、非常に新鮮に感じました。物語は少年少女のひと夏の成長冒険物語という側面もあって。ひと夏の特別な経験が、生涯における奇跡の中の最高のものに感じられるのがいい」

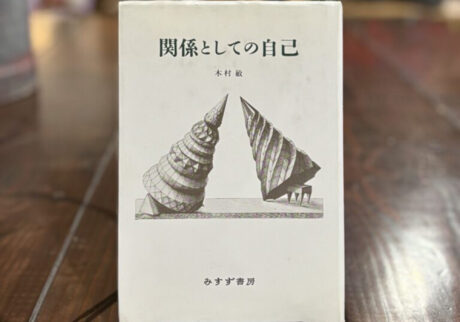

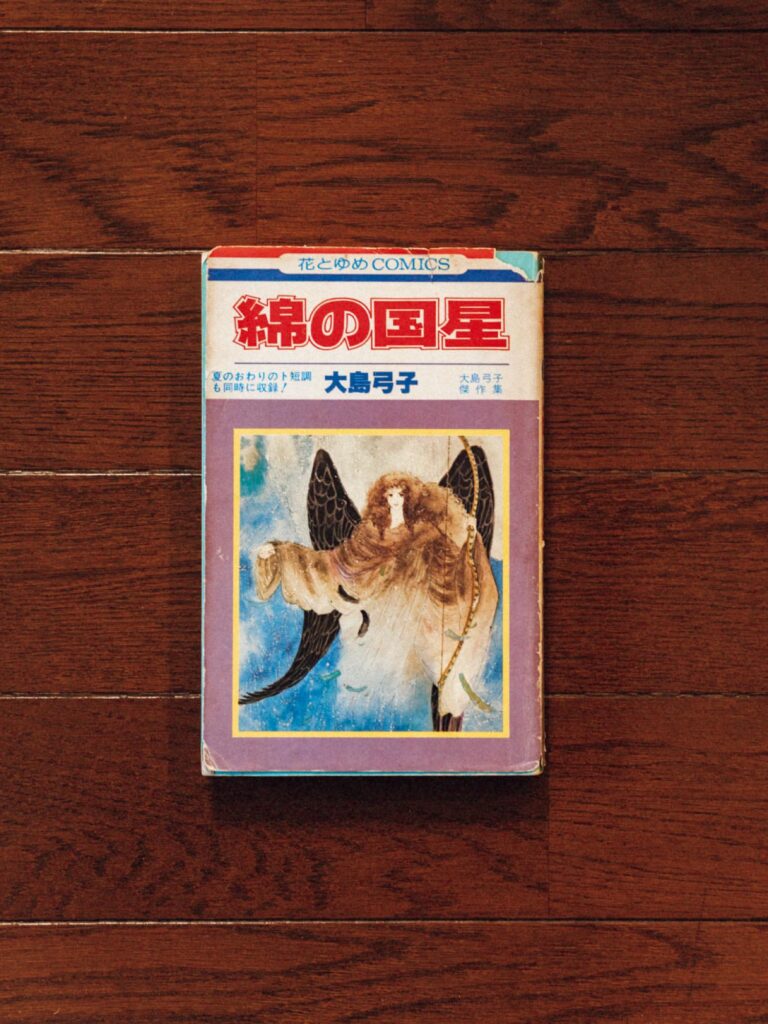

6冊目:アイデンティティを問う、新たな視座。

著 大島弓子(花とゆめCOMICS)

1978年から’87年にかけて少女漫画雑誌『LaLa』に不定期連載された。「いつか人間になれる」と信じているチビ猫が主人公の物語。チビ猫と飼い主の須和野一家の日常、周囲の猫や人間との交流が描かれている。「チビ猫は、絵として女の子だけれども、現実としては猫という表現。当時、少女漫画は恋愛ものが主体だったので、その斬新な物語に衝撃を受けました。世界とは何か。自分とは何か。根源的なテーマを突きつけられました」

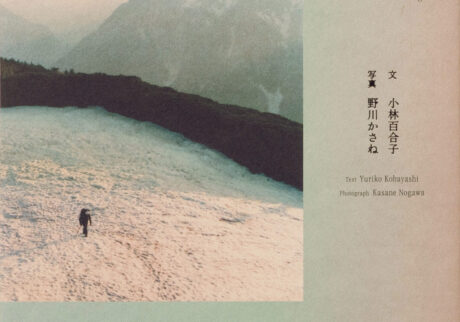

7冊目:天才二人の若き日の、コラボレーション。

著 宇野亞喜良 横尾忠則 梶 祐輔(朝日出版)

写真 大竹伸朗 都築響一 (求龍堂)

「日本デザインセンター」で同時期に仕事をしていた宇野亞喜良と横尾忠則。二人が20代のときに絵本を自主企画。同社の先輩のコピーライター梶祐輔に物語の制作を依頼し、1962年に出版した。「宇野さんと横尾さんにサインしていただいた特別な本という意味でも、僕にとって永遠に手放せない本です。赤と青のセロファンがついていて、そのセロファンを重ねることでどちらかの絵と文字が消えて、一方が浮かび上がるというコンセプトが面白い」

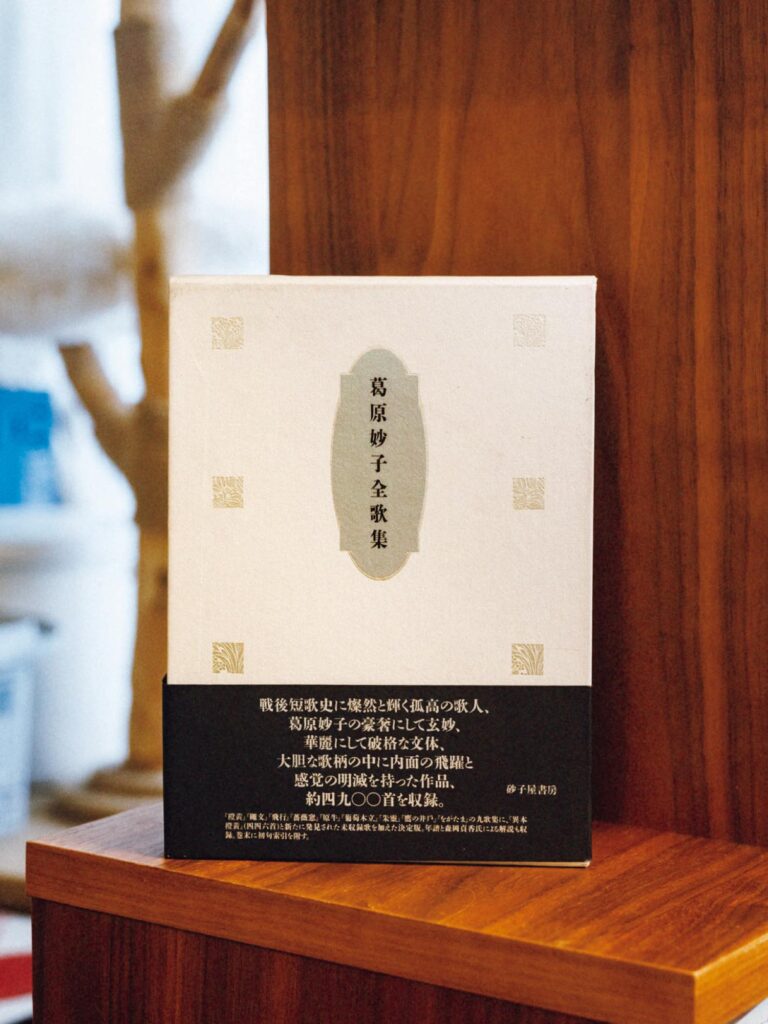

8冊目:”人間的”とは、何か。

著 葛原妙子(砂子屋書房)

戦後の歌壇に大きな影響を与えた、女性歌人の未収録歌を加えた約4900首を収録した決定版。「人間としての女性の主体性への思いから幻想の美をつくり出した彼女の歌は、近年ますますリスペクトされている。デパートの時計修理コーナーにいる男たちのことを歌った一首があるのだけど、男性性と女性性、社会的に形成されたジェンダーの問題に斬り込んでいる。もっと言うと、生き物の性差をつくった創造主に対する異議申し立てをしている」

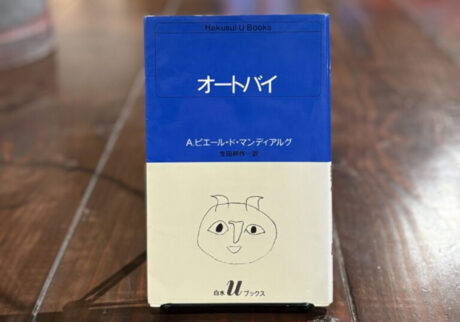

9冊目:ここではないどこかへ、誘われる。

著 フジモトマサル(講談社)

イラストレーター、漫画家として活動した著者の漫画作品。忙しい日々を送っていた会社員の日菜子は疲れと心の渇きを感じていた。ある日突然、不思議な世界の住人が現れ、迎えに来ることに。「目が覚めたら、完全に記憶を失い、別世界にいるところから物語が始まっていく。そこには現実の暮らしのような描写が細かく描かれていて、妙にリアリティがある。いろんな別世界の描き方があると思うけれど、こういう描き方もあったのか、と唸りました」

10冊目:夢と現実が交錯する、時空の旅に浸る。

著 内田善美(ぶ〜けコミックス)

1974年から’86年にかけて約12年間にわたって漫画家として活動した内田善美の代表作。本人の意思で作品の再販がなく、既刊はコレクター価格になっている。「これほどの傑作を作者だけが『読まれたくない』と思う心の特別さに魅了される。主人公の夢に繰り返し出てくる家があり、話しかけてくる少女がいるんです。ある日、古道具屋を訪れたときに、古い写真にその少女を見つけ、その”夢の謎”を追うことに。時間を超越した物語に引き込まれました」

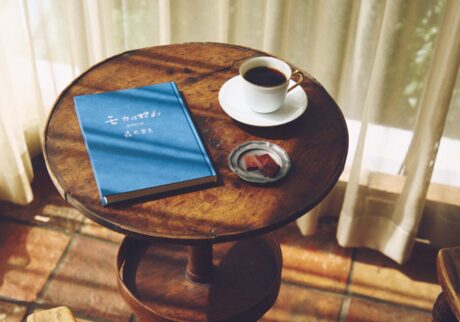

11冊目: ありありと情景が目に浮かぶ、新世界。

著 寺山修司(角川文庫)

12、13歳の頃に作歌を始め、18歳でデビューした寺山修司。ロマンとしての短歌、戦後世代の新しい青春像や社会的な視点を表現するなど、短歌の枠にとらわれない表現方法をみずみずしく切り拓いた傑作歌集。「僕は寺山の”無名の青春歌”に強く憧れを抱きました。言葉選びや並べ方には、寺山ワールドがあり、作者という神の手によって、特別なつくりになっている。世界を書き換える魔術のようで、現実よりも鮮やかに『生と死』が浮き上がる」

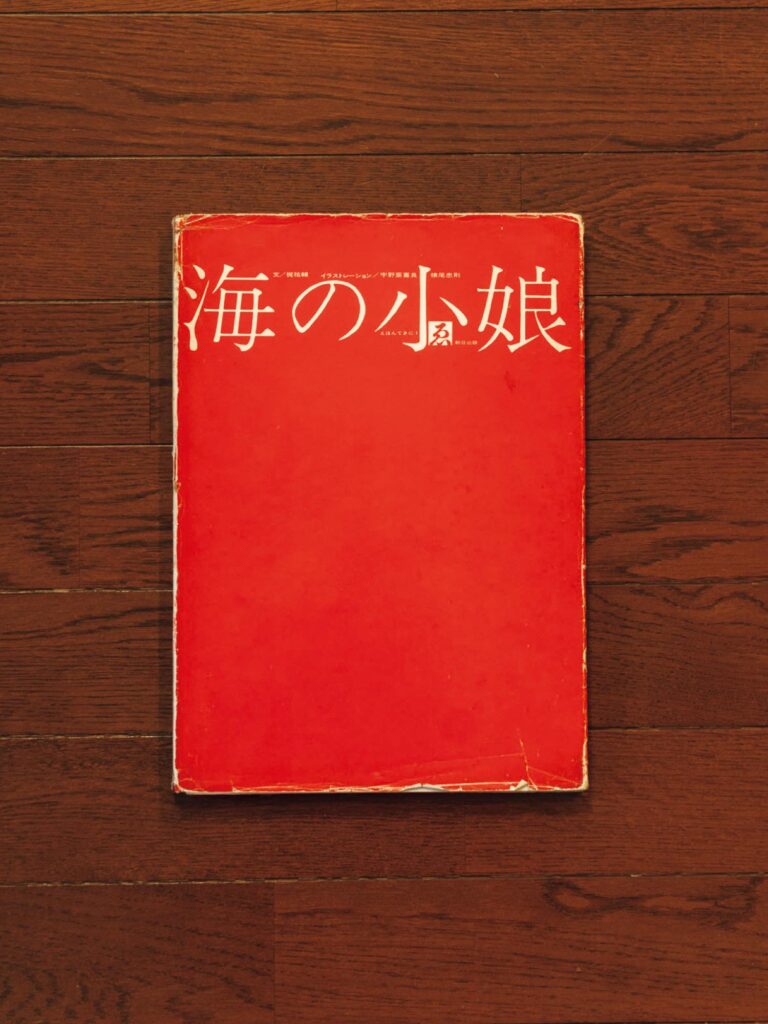

12冊目: 繰り返し翻訳される、不朽の名作。

著 レイモンド・チャンドラー

訳 清水俊二(ハヤカワ・ミステリ文庫)

1953年に発表された、探偵フィリップ・マーロウを主人公とするハードボイルド長編小説。ミステリーを軸に、友情とほろ苦い恋愛が絡まり合う。「フィリップ・マーロウに憧れた高校生の僕は、バカみたいだけど、この本を毎日カバンに入れていたらフィリップ・マーロウみたいになれると思ってました(笑)。作品の魅力は山ほどあるけど、本筋には関係のない描写が妙に印象に残ります。情報の取捨選択が独特で、コスパやタイパの対極にある表現が秀逸」

穂村 弘歌人

1962年、北海道生まれ。現代短歌を牽引する歌人。近著に『満月が欠けている―不治の病・緑内障になって歌人が考えたこと―』(叢書クロニック)がある。

photo : Kazuho Maruo text : Seika Yajima