LIFESTYLE ベターライフな暮らしのこと。

自ら作陶した道具で、"植物"を味わう。陶芸家・茶人、市川 考さんのお茶の楽しみ方。November 18, 2025

コーヒーとお茶にまつわるBetter Lifeのヒントを集めた、&Premium144号(2025年12月号)「コーヒーとお茶と、わたしの時間」より、陶芸家・茶人、市川考さんのひと息つく時間、そのスタイルを訪ねました。

茶葉と身近な植物を取り合わせる、市川さん即興の一杯。

植物と水と火から生み出される、茶遊びでもてなす。

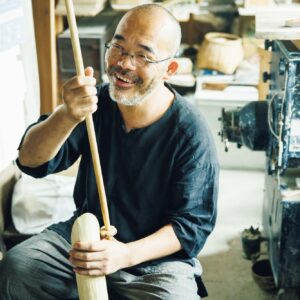

茶道具一式を詰めた茶車を携えて現れ、何もない場所にたちまち茶席をしつらえ、茶を振る舞う。空間も人も、そのひとときの茶の時間へと引き込んでしまう。陶芸家の市川孝さんは、自作の道具とともに、独創的な茶を生み出す茶人でもある。

きっかけは、市川さんの作る土瓶に惹かれた台湾の茶人、李曙韻(リ シュウユン)が淹れてくれた台湾茶。その奥深い味に魅了され、茶に開眼したという。持ち前の探究心を刺激され、道具を作り、国内外の茶を飲み、調べ、淹れ続けてもう18年が経つ。

「お茶も植物のひとつ。水と火を使って植物の力をいただく、植物のスープのようなお茶の世界があります」。近年、市川さんが関心を寄せるのは民族茶。毎年中国で開かれる個展に合わせ、各地の少数民族を訪ねるのがライフワークになっている。なかでも旅で出合った煮茶の文化は、現在の市川さんの茶の軸となり、それに伴い煮茶器も自ら手がける茶道具に加わった。チベットを訪ねバター茶と出合ったという今年は、竹で攪拌器を作り淹れ方や味わいを追求。出合ったすべてのものが、一杯の茶に繋がっているのだ。

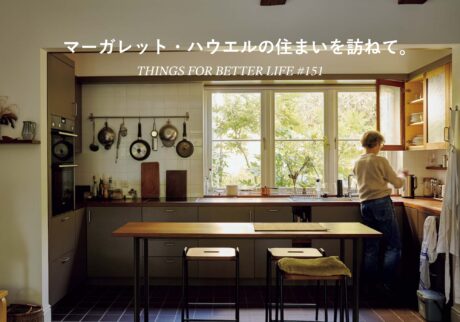

滋賀県・伊吹山の麓にある市川さんの工房には、少しずつ仕立ての異なる土瓶、さまざまな形の煮茶器、茶杯、片口などの茶道具が所狭しと並ぶ。灯油窯や電気窯、山の窯場にある薪窯など4つの窯を使い分け作られたものだ。工房はゲストを迎える場であり、茶はもてなしの中心にある。茶葉は旅先で手に入れたものや頂き物などさまざま。そこに加わるのが工房を囲むようにある庭や畑で育てた植物、野山で手に入れた野草だ。 「伊吹山は古来、薬草の宝庫として知られた地。茶を淹れるようになるまで意識したことはなかったけれど、今では宝物だらけに思えて」と市川さん。この日も、水を汲む帰り道で見つけた葛の花やカキドオシに顔をほころばせる。

自ら育てた芭蕉の葉を切り敷けば現れる茶席は、葉のみずみずしい青さからも、もてなしの心が伝わってくる。若葉のような香りを持つカキドオシは、イチジクの葉や青柚子、レモングラスなどと合わせて、市川さんが〝植物のスープ〞と呼ぶ茶外茶に。炉にかけた煮茶器の中で、少しずつ変化する味わいや見た目も楽しむ。甘い香りの葛の花は、呼応し合う香りを持つ熟プーアル茶と合わせる。菓子には「見た目がそっくりでしょう」と、生の棗の実とブドウを取り合わせ、遊び心を添える。自然の恵みと即興性に満ちた茶は、まさに一期一会。市川さんにしか生み出せないものなのだ。「こんな茶や飲み方もあるという、気づきをもたらせたら。そのためには、やっぱり道具が必要になってくる。茶のある素敵な景色をつくるためにも、どんどん作りたくなるんです」

自ら手がけた道具で、植物の持つ力を存分に引き出す茶遊びこそが、市川さんにとっての茶の時間。それは大切な表現の場でもある。

市川孝陶芸家・茶人

1967年滋賀県生まれ。1999年に独立し料理のための器を中心に作陶。茶と出合った2007年からは茶道具を手がけ、茶の魅力を伝える活動にも取り組む。

photo : Koji Maeda text : Tsutomu Isayama