INTERIOR 部屋を整えて、心地よく住まうために。

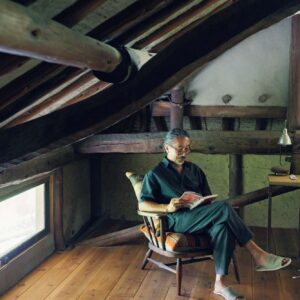

築100年ほどの古民家をセルフリノベーション。華道家・片桐功敦さんの美しい工芸品に囲まれた暮らし。September 28, 2025

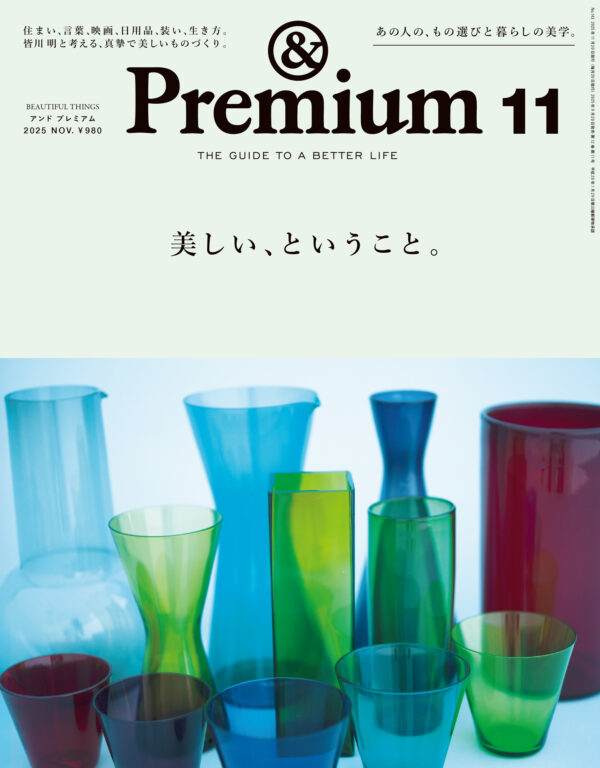

「美しい」を見つめ直すためのヒントを探った、&Premium143号(2025年11月号)「美しい、ということ」より、築100年ほどの古民家を改装して暮らす、華道家の片桐功敦さんを訪ねて大阪へ。暮らしの中心に据えられたのは、花、そして手仕事で作られた暮らしの道具や工芸品の数々。実際に使うからこそ感じられる機能や美しさ。それらと暮らす日々の楽しみを聞いた。

美を纏いつつも余白のある、ものに囲まれて過ごす。

大阪を拠点に華道家として、生け花を写真に収める現代美術家として活躍する片桐功敦さんは、のどかな郊外でセルフリノベーションした築100年ほどの古民家に暮らす。「そもそも家を探していたのではなく、自分で育てた花を生けたくて花を育てる農地を探していたんです。長年空き家だった家は、おまけのように土地に付いてきたもの」と片桐さん。当初は住むつもりはなかったが、植物を育てるためには近くに暮らす必要があると改装を決意。5年ほどの年月をかけて手を入れ、昨年からようやく暮らし始めたのだという。

昔ながらの農家住宅は、中に入ると雰囲気は一変。明るく開放的な、それでいてどこの国ともつかない、不思議な空間が広がる。「窓をたくさん開けたのは、時間帯によって日の入り方が変わっても、常に家のどこかで花の撮影ができるように。家の周りで咲いた花を、一番きれいな状態のときに切って生けて撮りたい。生けることで花の命も報われる。ここは花のための家なのです」

湿気をシャットアウトするため土間を打ち、土壁を壊して出た土は再び捏ねて新たな土壁に。庭をアートのように鑑賞する窓は、微調整を繰り返して位置を決めたという。窓の外に目をやれば、遠く向こうまで続く敷地にさまざまな植物の姿。自然にあるように見えて、すべて片桐さんが新たに植えたもので、シンボルツリーの枝垂れ桜をはじめ、樹木から草花まで150種ほどにのぼる。葉の落ちた桜の枝にメジロが残した巣を見つけ、この枝に桜が咲いたらどんなに素敵だろうと半年の月日を待ち、ようやく咲いたひと枝を生けたというエピソードからは、この家で過ごす豊かさが伝わってくる。そこに欠かせない、重要な役割を果たすものが美を兼ね備えた工芸品の数々だ。

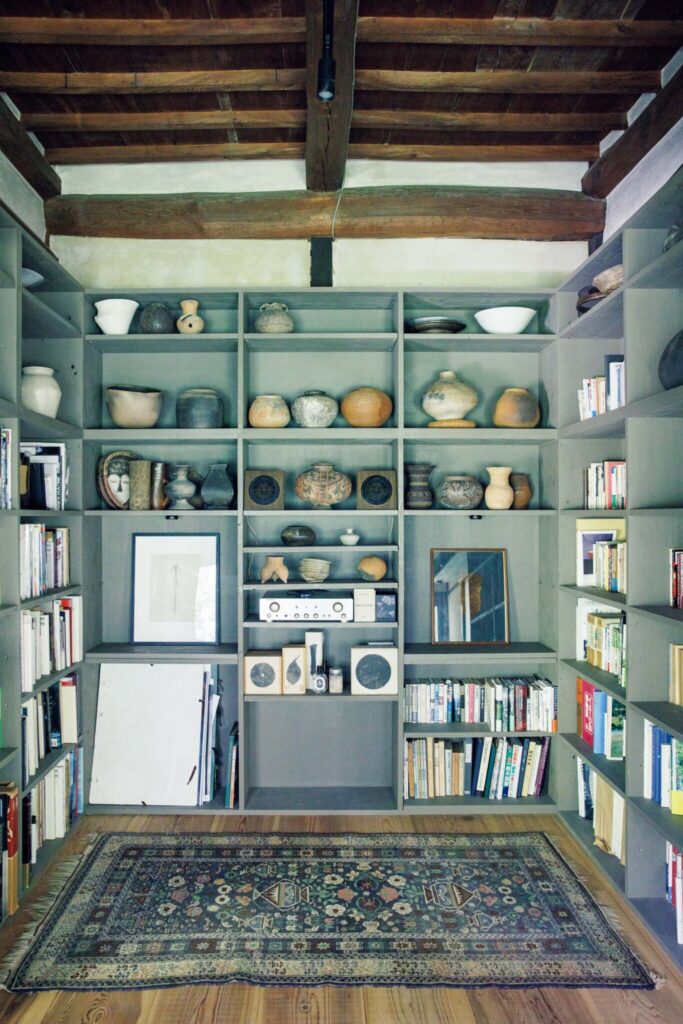

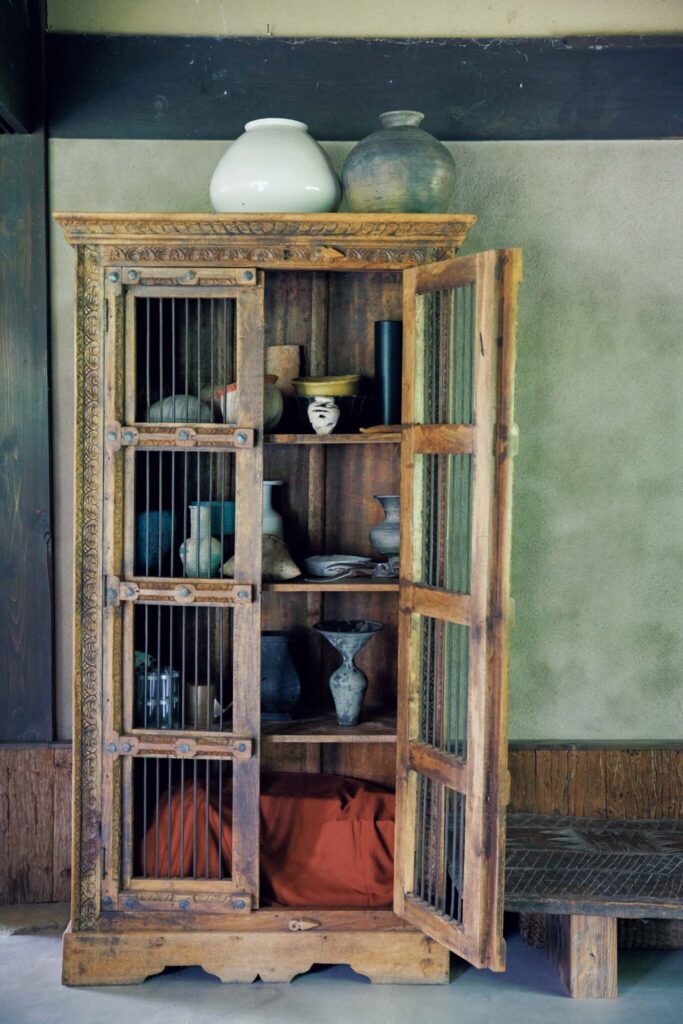

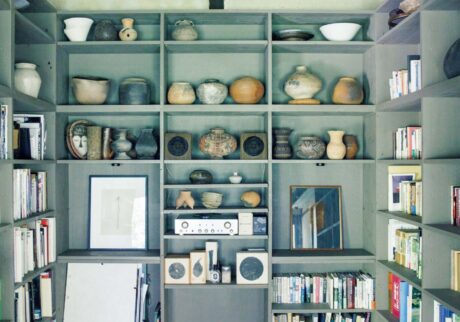

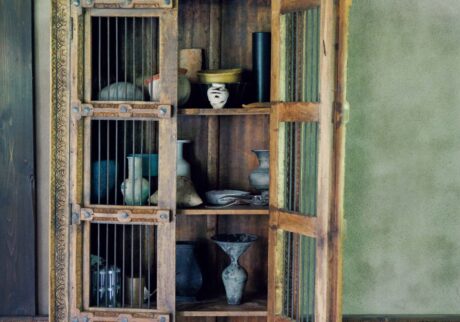

空間を彩るのは時代や国も問わず、片桐さんの心に響いたものだけ。とはいえネットオークションで手に入れることもあるというから、その審美眼たるや。「土の風合いや、時を経てしか手に入れられない味わい深さ。原始的で粗野な雰囲気を持つ、洗練されすぎていないものに惹かれます。自分にとって必要なものがわかっているから、不必要なものは増えていかない」と言い切る片桐さん。イサム・ノグチの照明や松本民芸家具のスツール、素朴なアフリカの道具、アマゾンの儀式で使われる壺から、現代作家の作品。旅先で求めたものから、物心ついたときには家にあった花器まで、ぶれのない美意識で選び抜かれたものが暮らしに寄り添い、互いを引き立てている。作り付けの本棚の半分ほどを花器が占めるのは、花がもっとも輝く瞬間を逃さずに生けるため、身近に置くことになったという必然ゆえ。「家にある工芸品の多くは花器。花を生けたときに日本的になりすぎず無国籍化してくれるもの、花を引き立て寄り添いつつも、主張がある塩梅のいいものを」

一つひとつがエピソードを持つ、ものに囲まれた空間はプリミティブさと洗練とが共存し、なんともいえない心地よさがある。その理由を尋ねると、こんな答えが返ってきた。「空間も花器も、花を入れたときに完成する余白があることが重要。未完成なものがいい」。あくまでも花が主役という、華道家の作る居場所である。

共に時間を過ごし、家にも人にも馴染んだアイテム。

片桐功敦Atsunobu Katagiri

華道家・現代美術家。1973年大阪府生まれ。花道みささぎ流家元。生け花を通じ文化人類学的な観点から、植物と人間の関係性を考え、発信する。大阪、京都で教室も開催。

photo : Yoshiko Watanabe text : Mako Yamato